> 健康情報 > 健康・美容チェック > 肝臓 > 肝臓の病気 > 疲れやすい・体がだるい(倦怠感)|肝臓の病気になるとなぜ疲れやすくなるのか?その原因と症状

肝臓の病気の症状には「疲れやすい」「体がだるい(全身の倦怠感)」という症状が現れることがありますが、なぜ、肝臓の病気になると、「疲れやすい」「体がだるい(全身の倦怠感)」という症状が現れるのでしょうか?

まずは、肝臓の機能について紹介します。

【目次】

■肝臓の機能

肝臓には代謝や解毒といった身体にとって大事な機能があります。

[肝臓の機能1]代謝機能

[肝臓の機能1]代謝機能

栄養素を分解したり合成したりして身体が利用できる形に作り変えるために、栄養素を分解・合成する機能。

この代謝作用が肝臓機能の中でも最も重要なものです。

(アルコールの分解)

アルコールは、90%以上が肝臓で代謝されます。

そしてアセトアルデヒドに分解され、その後、酢酸、水に変わります。

飲み過ぎ等でアセトアルデヒドが蓄積すると、二日酔い、肝障害などの原因となります。

[肝臓の機能2]解毒作用

[肝臓の機能2]解毒作用

食べ物や飲み物の中には、栄養となるもの以外に有毒なものが含まれていることがあり、有害物質の多くは腸から吸収され肝臓に集まってきます。

肝臓は自分の持っている解毒作用の働きによって、これらを無毒化して体外に排出する働きがあります。

■なぜ、肝臓の病気になると、「疲れやすい」「体がだるい(全身の倦怠感)」という症状が現れるのか?

by Tripp(画像:Creative Commons)

肝臓に負担をかける原因として多くの人が思っているのは「アルコール」だと思いますが、食べ過ぎや運動不足による肥満やストレスなど他の原因も肝臓に負担を与えています。

運動不足や甘い物のとり過ぎで、体の中の中性脂肪が肝臓に溜まり、脂肪肝になります。

食べ過ぎによる肥満やアルコールの飲みすぎだけでなく、体の疲れの原因である「睡眠不足」や「ストレス」といったものが、肝臓に負担をかけることにより、肝臓の機能が低下し、ますます疲れてしまうのです。

最初は症状も無いのですがエスカレートすると、全身倦怠感があって疲れているので寝る→起きて食べる→寝るというサイクルになってしまって脂肪肝はドンドン悪くなっていきます。

そして脂肪肝が肝炎に、肝炎が肝硬変になり、肝臓がんにつながってしまう事もあります。

【関連記事】

■肝臓の代謝機能を助ける方法

たんぱく質の摂取

たんぱく質の摂取

肝臓の働きを助けるためには、タンパク質は欠かせません。

ただ、タンパク質は糖質や脂質のように体に貯蔵する仕組みがなく、過剰に摂取すると腎臓に負担をかけることもあるので、必要な分だけ毎日摂ることが重要です。

1日の目安としては、卵1個、魚1切れ、肉1切れ(80グラム程度)、豆腐半丁を目安にしましょう。

【関連記事】

Lーシステイン

Lーシステイン

肝臓の代謝促進に欠かせないLーシステイン 必要量摂取、毎日心掛けてによれば、L-システインは肝臓の代謝促進に欠かせないそうで、また美肌やシミ対策など肌の代謝のためにも重要なのだそうです。

L-システインは、雑穀やハチミツ、柑橘類の皮などに多く含まれているそうです。

タウリン

タウリン

肝臓(脂肪肝)に良い食事・食品は、タウリンを含む食品です。

肝臓から分泌される胆汁酸には、コレステロールを排泄させる働きがありますが、タウリンを含む食品を摂取するによって胆汁酸の分泌が増え、血液中のコレステロール値も下がります。

●タウリンには、酵素の働きを助ける働きがあるので、アルコールの分解を早め、肝臓への負担を軽くしてくれます。

また、タウリンには、腎臓や肝臓の有害ミネラルである毒素を濾過する機能をUPさせてくれます。

●カキに含まれるタウリンは、肝臓に溜まった中性脂肪を肝臓の外に出してくれ、そして肝臓(脂肪肝)を良くする働きがあるのです。

つまり、タウリンが肝臓に入ると、まず肝臓内の中性脂肪を取り除きます。さらに肝臓から脂肪を外に排出する働きをしてくれます。

食事療法としては、タウリンを含むカキなどを食事に取り入れましょう。

→ タウリンとは|タウリンの効果・効能|タウリンの多い食品・食べ物 について詳しくはこちら

不飽和脂肪酸やオメガ3脂肪酸の油

不飽和脂肪酸やオメガ3脂肪酸の油

不飽和脂肪酸は、HDLコレステロールを増やし、LDLコレステロールを減らす働きがあると言われています。

また、オメガ3脂肪酸は、中性脂肪を減らす効果が期待されています。

→ オメガ3脂肪酸|オメガ3の効能・効果・食べ物・オメガ3ダイエット について詳しくはこちら

ルテオリン

ルテオリン

エゴマに含まれる「ルテオリン」に脂肪肝・NASH・肝がん予防効果|名古屋市大

名古屋市立大の研究グループ(内木綾助教)が、エゴマに含まれる抗酸化作用が強い「ルテオリン」という成分がNASH(非アルコール性脂肪肝炎)や、それに伴う肝細胞のがん化を抑制することを発表したそうです。

緑茶

緑茶

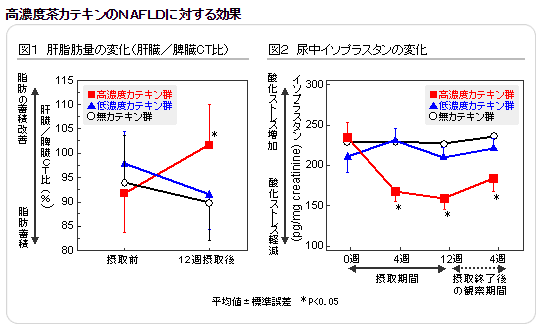

緑茶の消費量が多い女性は肝臓ガンが少ない!?お茶カテキンで脂肪が減り肝機能が改善

お茶カテキンで肝臓をサポート!|お茶カテキン飲料で脂肪が減り肝機能が改善によれば、非アルコール性脂肪肝(NASH)の患者がお茶カテキン飲料を飲んだところ、脂肪が減り肝機能が改善したそうです。

非アルコール性脂肪肝が起きる原因としては、活性酸素が原因なのだそうで、その改善には抗酸化作用の高いものがよいようです。

レンコン

レンコン

レンコンのプロスタグランジンで脂肪肝対策|肝臓の中性脂肪濃度が減少

プロアントシアニジンは、肝臓の中性脂肪の元になる脂肪酸が作られることを防ぐことで、肝臓に脂肪として蓄積されるのを抑えてくれるそうです。

プロスタグランジンを肥満・糖尿病のマウスに3週間投与した実験によれば、肝臓の中性脂肪濃度が62%減少したそうです。

→ 中性脂肪を下げる食事・運動・サプリメント について詳しくはこちら

まごわやさしい

まごわやさしい

脂肪肝の改善 内臓を若返らせるプロジェクト|たけしの本当は怖い家庭の医学

さまざまな食材の組み合わせのキーワードは「まごわやさしい」。

- 「ま」は豆類。

- 「ご」はゴマ類。

- 「わ」はわかめなど海藻類。

- 「や」は野菜類。

- 「さ」は魚(魚介類)。

- 「し」はしいたけなどきのこ類。

- 「い」は、いも類。

この食事は、肝臓にどのような影響をもたらすのでしょうか。

脂肪抑え目でミネラル・ビタミン・繊維質が多く、脂肪肝の治療になると考えられるそうです。

また、中性脂肪を抑えるために効果的なEPA・DHA等を含む良質なたんぱく源を多く摂っていることもよいそうです。

オルニチン

オルニチン

アンモニアは細胞内でのエネルギー生産を妨げるため、疲労にも関係するとされており、肝臓で解毒機能が正常に働いていないと、アンモニアが解毒されず、疲労がたまってしまうと考えられます。

そこで、最近では、オルニチンを含む食品を食べることが注目を集めています。

→ オルニチンを含む食品 について詳しくはこちら

肝臓を温める

肝臓を温める

肝臓を温めるとダイエット効果がある?肝臓を温める3つの方法|#サタデープラス 12月26日

1.肝臓をカイロで温める

肝臓の位置にカイロを貼り、外側から温めると、血流が増加し、代謝アップにつながるそうです。

肝臓の位置は、腹部の右上で、横隔膜の下にあります。

→ 肝臓の機能・働き・位置 について詳しくはこちら

2.毎日「茶節」(カツオ節の味噌汁+緑茶)を食べる

合わせ味噌・かつお節を入れて、緑茶を注ぐとできる「茶節」がよいそうです。

みそ:味噌は肝臓内に肥満を予防するアディポネクチンを作る

緑茶:カテキンは血糖値の上昇を緩やかにする

カツオ節:ヒスチジンは満腹中枢を刺激して、食べ過ぎを防いでくれる

【関連記事】

3.食後にごろ寝する

ごろ寝をするときに、頭と足を20~30cmほど高くすることによって、肝臓に血液が集まり、肝臓の働きが活性化して、代謝アップにつながるそうです。

10~15分ほどでOK。

30分以上してしまうと、逆効果になってしまうそうです。

C型肝炎・NASHの人は鉄分の摂り過ぎには注意!

C型肝炎・NASHの人は鉄分の摂り過ぎには注意!

肝臓に良い食事は、肝臓の状態によって変わってきます。

C型肝炎・NASHの人は、肝臓にたまった鉄が酸化することで、肝臓に炎症を引き起こすことがあるので、鉄分のとりすぎに注意しましょう。

魚や肉に含まれる赤身や内臓には鉄分が多く含まれます。

■まとめ

肝臓には代謝機能と解毒機能があり、肝臓の病気になったり、肝臓に負担をかかると、肝機能が低下し、ますます疲れてしまいます。

ただ、「疲れやすい」「だるい」といった症状の原因には、肝臓の病気のほかにも様々な原因が考えられます。

●貧血

●糖尿病

●目の疲れ

●目の痙攣

●目の下のクマ(くま)

●目のかすみ

●肝臓の病気(肝機能の低下)

●腎臓の病気(腎機能の低下)

●低血圧

「疲れやすい」「体がダルイ」という症状のほかにどのような症状が出ているか、日ごろの生活習慣で気になることはないか、血液検査の数値などをチェックして、気になる場合には一度病院で診てもらいましょう。

→ 肝臓の数値(肝機能数値)|γ-GTP・GOT(AST)・GPT(ALT) について詳しくはこちら

そして、肝臓の負担を軽くするためにも、肝臓に良い食事をとるようにしましょう!

【肝臓の病気の症状 関連記事】

続きを読む 疲れやすい・体がだるい(倦怠感)|肝臓の病気になるとなぜ疲れやすくなるのか?その原因と症状 →