> 健康・美容チェック > コレステロール > コレステロールと中性脂肪の違い|コレステロール値と中性脂肪値を下げる方法(食事・運動・サプリ)

健康診断での血液検査でよく話題になるのが、「コレステロール値」と「中性脂肪値」ですが、ところで、コレステロールと中性脂肪との違いとは何なのでしょうか?

コレステロールと中性脂肪のそれぞれの役割、コレステロールと中性脂肪の病気における関係、コレステロール値と中性脂肪値を下げる方法(食事・運動・サプリ)についてまとめてみました。

【目次】

■コレステロールとは

コレステロールには次のような役割があります。

●細胞膜を作る

細胞は、細胞膜におおわれていて、細胞膜を通じて物質の出し入れを行なっているのですが、細胞膜は細胞内部を保護しながら、なおかつ細胞外にある物質やエネルギーの出入りをさせなければならないという実に繊細な作業を行う必要があります。

コレステロールはその膜の流動性を調節する働きを果たしています。

●ホルモンの原材料

コレステロールは副腎で作られる副腎皮質ホルモンや睾丸で作られる男性ホルモンのアンドロゲン、卵巣で作られる女性ホルモンのエストロゲン、胎盤で作られる黄体ホルモンのプロゲステロンなどのホルモンの原材料になります。

●栄養分の分解・栄養を吸収する胆汁酸の原材料

栄養分の分解・栄養を吸収する胆汁酸は肝臓でコレステロールから作られています。

コレステロールと聞くと、悪者というイメージがある人も多いと思いますが、コレステロールそのものが悪いわけではありません。

コレステロールにはHDLコレステロール(善玉コレステロール)、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)があり、それぞれが身体にとって重要な役割を果たしています。

ただ、脂肪の多い食事やカロリーの摂りすぎで必要以上に肝臓からコレステロールを作り出してしまったり、またコレステロールの摂りすぎで、コレステロールのバランスが崩れて血中コレステロール値が高くなってしまい、高コレステロール血症や動脈硬化などの病気を引き起こしている方が増えています。

●コレステロール値の基準値

総コレステロール値 240mg/dl以上が治療域

LDLコレステロール(悪玉コレステロール)値 140mg/dl以上が治療域

HDLコレステロール(善玉コレステロール)値 40mg/dl未満が治療域

■中性脂肪とは

中性脂肪とは、3つの脂肪酸とグリセロールという物質が結びついてできていることから、別名「トリグリセリド(トリグリセライド)」とも呼ばれています。

肝臓のおかげで中性脂肪の量はコントロールされているのですが、中性脂肪の値が高くなることで肝臓に負担がかかったり、肝機能が低下すると、皮下脂肪や肝臓などに過剰に脂肪が蓄積されて、脂肪肝になってしまいます。

そして、脂質異常症(特に高トリグリセリド血症)やメタボリックシンドローム、肥満などへとつながっていきます。

また、中性脂肪値が高まると、血管内壁の細胞が傷つき炎症が起こり、動脈硬化を引き起こし、動脈硬化によって様々な病気を引き起こします。

動脈硬化が進行すると、日本人の死因の主な原因である心疾患(狭心症、心筋梗塞など)や脳血管疾患(脳卒中、脳梗塞、脳出血など)を引き起こす恐れがあります。

●中性脂肪値の基準値

中性脂肪の基準値は、50~149mg/dlです。

※健康診断の血液検査の項目には、「中性脂肪」「TG」などと書かれている数値をチェックしましょう。

■コレステロールと中性脂肪の関係

by Commander, U.S. 7th Fleet(画像:Creative Commons)

超悪玉コレステロールを下げる方法|たけしの家庭の医学によれば、悪玉コレステロールを減らすには、肉等の脂肪分や甘いものの摂り過ぎに注意が必要なようです。

バターや生クリーム等にも脂肪分が含まれているので、スイーツの食べ過ぎには要注意。

糖分の過剰摂取で血液中のブドウ糖が増加すると、余ったブドウ糖は肝臓で中性脂肪に作り変えられます。

肝臓で作られた中性脂肪とコレステロールは、血液に流されます。

中性脂肪は、エネルギーとして消費され残ったコレステロールが超悪玉コレステロールとなります。

つまり、中性脂肪値が高くなると、超悪玉コレステロールとなってしまうため、超悪玉コレステロールを下げるためにも、中性脂肪の摂り過ぎを注意する必要があります。

■コレステロール値と中性脂肪値が高くなると様々な病気になりやすい

コレステロールや中性脂肪が多くなることで様々な病気を引き起こしやすくなると考えられています。

例えば、「脂肪肝」とは、肝臓に中性脂肪やコレステロールが溜まった状態です。

脂肪肝になると、肝硬変や肝臓がんへ進行する可能性があり、様々な生活習慣病を引き起こす恐れがあります。

「脂質異常症(高脂血症)」とは、血液中に含まれる脂質(コレステロールや中性脂肪)が多すぎる、もしくは不足している状態を指します。

中性脂肪自体は直接動脈硬化の原因にはなりませんが、中性脂肪が多いと、HDLコレステロールが減ってLDLコレステロールが増えやすくなるため、動脈硬化の原因となります。

■LDLコレステロール値を下げる方法

タウリンを含む食べ物

タウリンを含む食べ物

肝臓機能が強くなければ、LDLコレステロールを処理することはできません。

肝臓の機能が低下すると、コレステロールは処理できなくなり、血液中に溜まってしまい、動脈硬化や高コレステロール血症などを引き起こしてしまうのです。

肝臓機能をアップさせる食品は、タウリンを含む食品です。

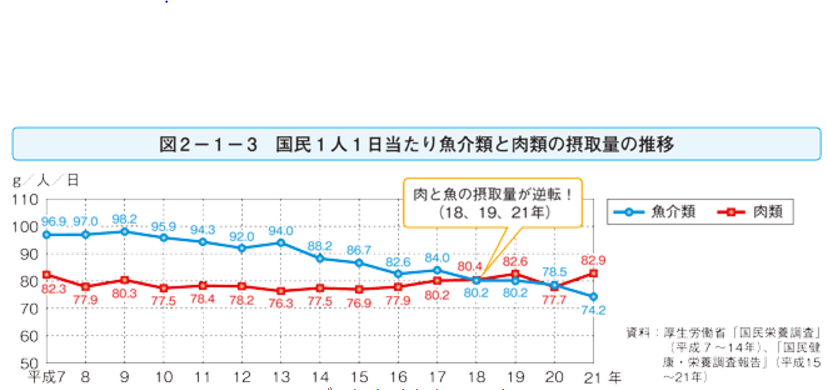

タウリンとは、カキ・イカ・ホタテなど魚介類に多く含まれる成分です。

肝機能をアップさせ、コレステロール処理能力を高める働きを持っています。

魚介類の食事で肝臓機能をアップさせましょう。

→ タウリンを多く含む食品 についてはこちら

今なら最大18%引きのスーパーセール中!

食物繊維の多い食べ物

食物繊維の多い食べ物

食物繊維には、コレステロールの低減に役立つ効果があるので、食物繊維が豊富な食品を摂取しましょう。

野菜(ブロッコリー・キャベツ)

野菜(ブロッコリー・キャベツ)

ブロッコリーやキャベツに含まれる「SMCS」はLDLコレステロールを下げる効果があるによれば、アブラナ科のブロッコリーとキャベツに含まれる天然アミノ酸の「SMCS」が、コレステロールから胆汁酸への変換を促進して血中LDLコレステロールを低下させる効果があることがわかったそうです。

コレステロールは肝臓で酵素によって胆汁酸に変化し排出されますが、SMCSはその酵素の働きを活性化させる働きがあり、肝臓における胆汁酸の合成を促進し、胆汁酸に変化し排出されるコレステロールの量を増やします。

オメガ3を含む食べ物

オメガ3を含む食べ物

悪玉コレステロールを減らす食事として、オメガ3脂肪酸(DHA・EPA)の多い食事にしましょう。

→ オメガ3脂肪酸|オメガ3の効能・効果・食べ物・オメガ3ダイエット について詳しくはこちら

→ LDLコレステロール(悪玉コレステロール)を減らすには について詳しくはこちら

■中性脂肪を下げる食事

●青魚(DHA・EPA)

サバダイエットで中性脂肪・コレステロールの数値改善によれば、サバにはDHAやEPAが多く含まれており、DHA・EPAは中性脂肪を下げる効果や血管を柔らかくする効果があることから、動脈硬化や心筋梗塞を予防する働きがあるといわれています。

魚うどん(EPA)で血管若返り|たけしのみんなの家庭の医学によれば、体重が97キロで、血糖値、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)、中性脂肪値が基準値を超えていた人が、魚うどん(青魚のトビウオを原料にした魚のすり身で作られたうどん)を食べたことで、体重が-14キロになり、すべての数値が症状に戻ったそうです。

●ケール

ケールには脂質の吸収抑制(中性脂肪の減少)による肥満抑制効果がある|#あさイチ #NHKで紹介したキューサイ株式会社と高崎健康福祉大学(江口文陽健康福祉学部健康栄養学科教授)との共同研究で行なったラットの実験によれば、緑黄色野菜ケールの抽出物を投与したところ体重増加を顕著に抑制し、中性脂肪が減少したことから、ケールには脂質の吸収抑制による肥満抑制効果があることがわかったそうです。

<PR>

野菜不足が気になる方に!

【最大18%OFF】有機国産ケールの青汁を今ならオトクな価格でご提供しています。

■まとめ|コレステロールと中性脂肪との違い

中性脂肪とコレステロールはどちらも脂質の一種ですが、役割が違います。

中性脂肪は、エネルギー源で、余分な中性脂肪は、肝臓などに蓄えられます。

コレステロールは、細胞膜を作ることや筋肉を作るホルモンの原材料となります。

→ コレステロールとは|コレステロール値を下げる食品・食事 について詳しくはこちら

→ 悪玉コレステロールを減らす方法|LDLコレステロールを下げる食品・食事 について詳しくはこちら

→ 中性脂肪の減らし方(食事・運動・サプリメント) について詳しくはこちら

続きを読む コレステロールと中性脂肪の違い|コレステロール値と中性脂肪値を下げる方法(食事・運動・サプリ) →