この記事では、ばあちゃん直伝の「きゅうりとわかめとしらすとシーチキンの酢の物」の作り方を写真付きで丁寧に解説します。

家庭でも再現しやすいよう「料理のコツ」や「失敗しないポイント」まで取り上げます。

※このレシピはテレビ番組/家庭の知恵から生まれた実践的な料理法です。

今回は「きゅうりとわかめとしらすとシーチキンの酢の物」の作り方を紹介します。

このレシピは、「ばあちゃんの料理はなぜ体にやさしいのか?」という考え方に基づいた家庭料理のひとつです。

→ なぜ「ばあちゃんの料理」は体にやさしいの?─家庭の知恵から考える、食と健康

【概要欄の目次】

| 材料 | 分量 |

|——|——|

| きゅうり | 1本 |

| わかめ | 30g |

| しらす | 20g |

| シーチキン | 1缶 |

| 砂糖 | 大さじ2 |

| 酢 | 大さじ1 |

| 醤油 | 大さじ1 |

【作り方】

1.きゅうりの両端を薄く切り落とし、輪切りにして塩もみします。

2.わかめを1cm幅に切ります。

3.きゅうりの水気を絞ります。

4.ボウルにきゅうり、わかめ、しらす干し、シーチキンを入れます。

5.ボウルに砂糖、酢、醤油を入れて混ぜたら出来上がり!

このような作り方は、特別な健康法ではなく、家庭で無理なく続けるための知恵として受け継がれてきました。

こうした考え方については、こちらの記事で詳しくまとめています。

→ なぜ「ばあちゃんの料理」は体にやさしいの?─家庭の知恵から考える、食と健康

わかめにはビタミンKが豊富に含まれており、これは血液を固める働きや骨の形成を助け、骨粗しょう症予防にも役立つ重要な栄養素です。

しらすには、カルシウムが豊富なため、骨粗しょう症・心臓によく、またビタミンDも含まれています。

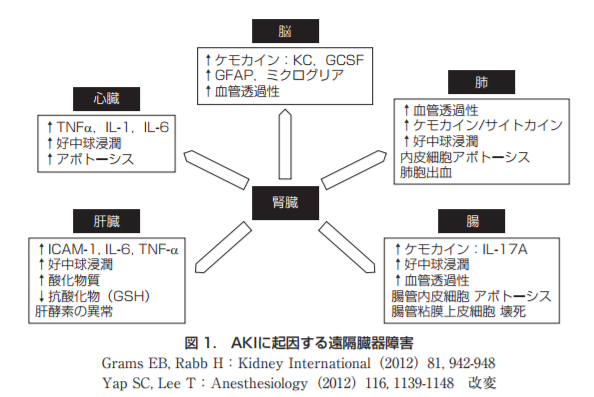

a href=”https://hakuraidou.com/blog/124423/”>ビタミンDはどんな栄養素?必要摂取量は?によれば、ビタミンDが不足すると、骨粗しょう症だけでなく、高血圧、結核、癌、歯周病、多発性硬化症、冬季うつ病、末梢動脈疾患、自己免疫疾患などの疾病への罹患率が上昇する可能性が指摘されています。

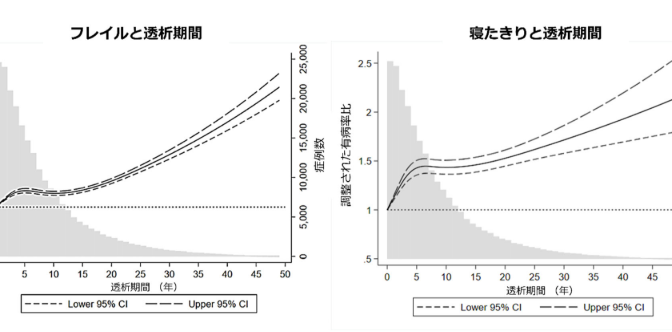

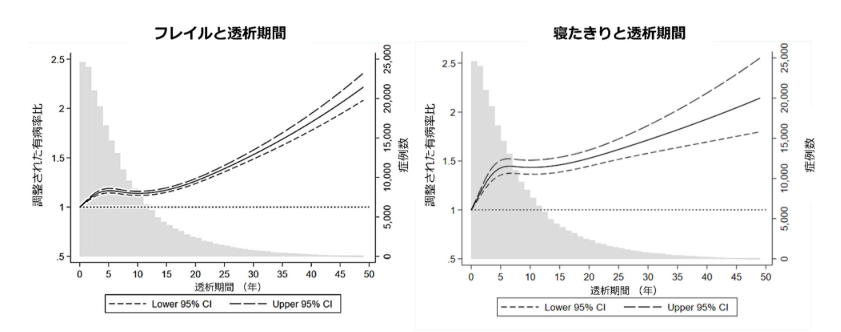

また、厚生労働省によれば、ビタミンD欠乏は転倒や骨折などから身体活動が低下し、筋肉量を減少させ、サルコペニア(加齢に伴う筋力の減少、または老化に伴う筋肉量の減少)及びフレイルティのリスクを高める恐れがあると書かれています。

◎関連レシピ◎

ご覧いただきありがとうございます!料理で病気(認知症らしき症状)のリハビリを頑張っている「ばあちゃんの料理教室」です。

ばあちゃんのきゅうりとわかめとしらすとシーチキンの酢の物は…

●わかめときゅうりだけの酢の物もおいしいのですが、しらすとシーチキンを入れたことでボリューム感があって、オイルも入るのでおいしい

●わかめのビタミンK、しらすのカルシウム・ビタミンDがあるという理由で健康にも良い

ので、ぜひ作ってみてくださいね。

このレシピも、ばあちゃんの料理が体にやさしいと言われる理由のひとつだと感じています。

家庭料理の考え方については、こちらの記事でまとめています。

→ なぜ「ばあちゃんの料理」は体にやさしいの?─家庭の知恵から考える、食と健康

※ばあちゃんの料理が続いてきた理由は、特別な栄養学ではなく、“無理なく続く味”だったからです。

※動画を見て作り方がわからないときはコメント欄に「(何分何秒) ○○がわかりにくい」というようにコメントしてくださいね。

→ ばあちゃんの料理教室SNS・ばあちゃんの料理教室ができたきっかけ はこちら

|

|

新品価格 |

![]()

→ ばあちゃんの料理教室レシピ本の初版印税を全額寄付する理由 はこちら

→ 【予約したお客様に聞いてみた!】レシピ本を予約した理由とは? はこちら

———————————————————————–

★ FOLLOW Hakuraidou ★

📺 Please SUBSCRIBE ▶︎ YouTube

Ⓗ 舶来堂|長崎逸品のお取り寄せ

Ⓢ Store ▶︎ ハクライドウストア

🌎 Website ▶︎ 40代・50代のための健康情報ならハクライドウ

Ⓑ Blog ▶︎ 40代・50代のための健康美容ブログ「HAKUR」|ダイエット・恋愛

🐤 Twitter ▶︎ Twitter

📖 Facebook ▶︎ Facebook

📷 Instagram ▶︎ Instagram

Ⓟ Pinterest ▶︎ Pinterest

Ⓣ TikTok ▶︎ TikTok

———————————————————————–

#きゅうりとわかめとしらすとシーチキンの酢の物 #レシピ動画

#ばあちゃんの料理教室 #おばあちゃんの料理

#料理動画 #作ってみたくなるハクライドウグルメ

#レシピ #料理 #自家製

———————————————————————–

撮影機材(Equipment)

Camera:Osmo Pocket(DJI)

———————————————————————–

「本記事は医療行為の代替ではなく、テレビ・論文・公的資料を一般の生活者向けに噛み砕いたものです」

※ このブログは、「結論」としての正解ではなく、明日への判断材料としてのヒントを示すことを目的としています。

この街を初めて訪れた方へ

この記事は、例えるなら「ばあちゃんの料理教室(ハクライドウ)」という街の中の「ひとつの家」です。

この街には、生活・料理・健康についての記事が、

同じ考え方のもとで並んでいます。

ここまで書いてきた内容は、

単発の健康情報やレシピの話ではありません。

この街では、

「何を食べるか」よりも

「どうやって暮らしの中で調整してきたか」を大切にしています。

もし、

なぜこういう考え方になるのか

他の記事はどんな視点で書かれているのか

この話が、全体の中でどこに位置づくのか

が少しでも気になったら、

この街の歩き方をまとめたページがあります。

▶ はじめての方は

👉 この街の歩き方ガイドから全体を見渡すのがおすすめです。

▶ この街の地図を見る(全体像を把握したい方へ)

※ 無理に読まなくて大丈夫です。

気になったときに、いつでも戻ってきてください。

この考え方の全体像(意味のハブ)

この記事で触れた内容は、以下の概念記事の一部として位置づけられています。

▶ ばあちゃんの家庭料理|この街の原点

この街の考え方について

この記事は、

「人の生活を、断定せず、文脈ごと残す」

という この街の憲法 に基づいて書かれています。

▶ この街の中心に置いている憲法を読む