> 健康・美容チェック > 認知症 > 認知症の発症リスクが高いのは、脳卒中の経験がある人、糖尿病や心臓病の持病がある人、握力が弱い人、学校教育が9年以下の人、うつ傾向がある人、難聴の人

【目次】

■認知症の発症リスクが高いのは、脳卒中の経験がある人、糖尿病や心臓病の持病がある人、握力が弱い人、学校教育が9年以下の人、うつ傾向がある人、難聴の人

by jonel hanopol(画像:Creative Commons)

糖尿病や心臓病の人は「認知症のリスク高い」

(2016/7/4、読売新聞)

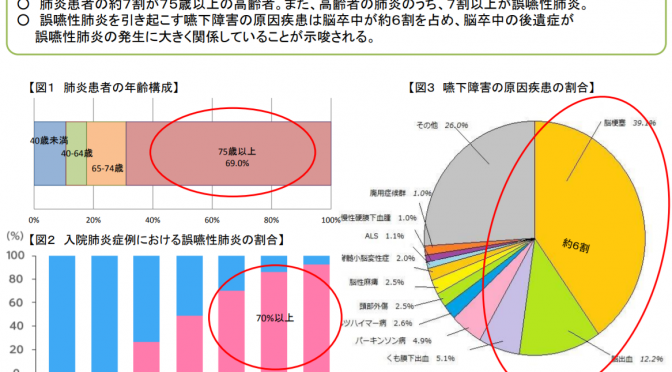

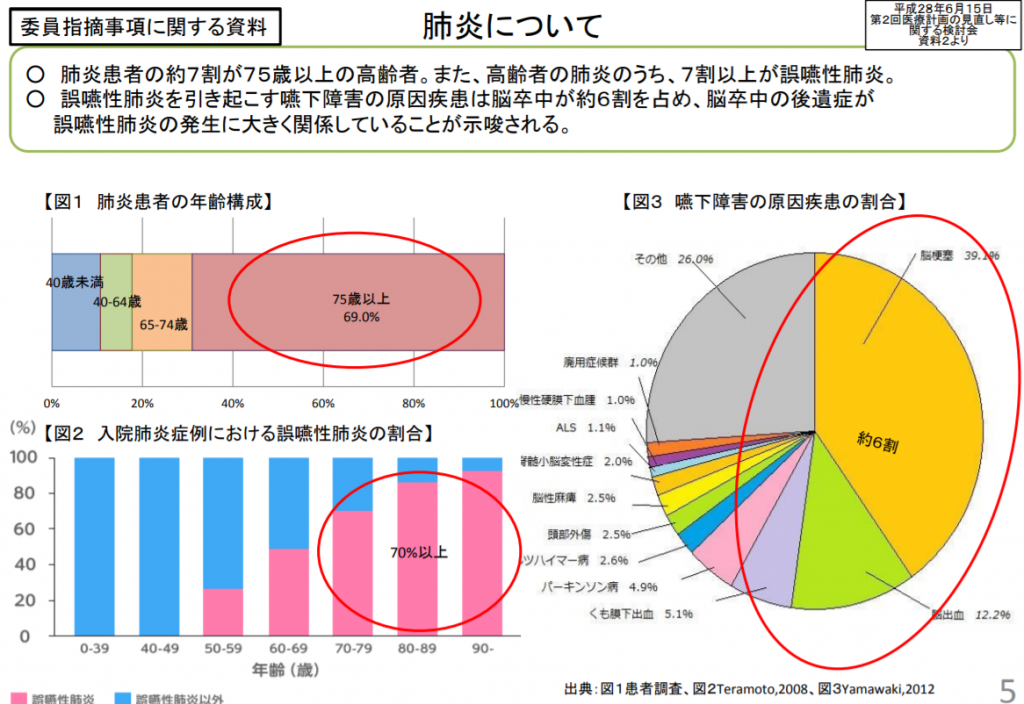

脳卒中の経験がある人は、ない人に比べ、認知症のリスクが2・6倍高かった。糖尿病、心臓病の持病がある人は、それぞれリスクが1・7倍、1・5倍だった。体力や筋力の目安の握力が26キロ未満の男性、18キロ未満の女性も2・1倍だった。学校教育の年数が9年以下の人のリスクは、9年を超える人の2倍だった。また、うつ傾向がある人のリスクは、ない人の1・6倍。難聴の人は1・4倍だった。

国立長寿医療研究センターなどのチームによれば、脳卒中の経験がある人、糖尿病や心臓病の持病がある人、握力が弱い人、学校教育が9年以下の人、うつ傾向がある人、難聴の人は、認知症を発症するリスクが高いそうです。

これまで認知症と糖尿病、握力、うつとの関係に関して取り上げてきましたので、まとめてみました。

■糖尿病と認知症の関係

糖尿病になると、認知症の発症リスクが2倍高くなる!?で紹介した東京大の植木浩二郎特任教授によれば、糖尿病になると認知症の発症リスクが2倍高くなるそうです。

駆け込みドクター 5月17日|認知症|認知症チェック・認知症予防にアマニ油・デジタル認知症によれば、糖尿病・高血圧・脂質異常症などの生活習慣病のリスクの高さと認知症(アルツハイマー病)には関係があり、アルツハイマー病の発症リスクは、糖尿病だと2倍、高血圧だと2倍、脂質異常症だと3倍になると紹介していました。

糖尿病がアルツハイマーのリスク高める?

(2015/5/26、WSJ)

ミズーリ州セントルイスのワシントン大学の研究者らは、マウスの実験で血糖値を異常に高い値に引き上げたところ、脳内のアミロイドベータの生産も増加し、双方に何らかの相関性があることを突き止めた。

ピッツバーグ大学で実施された約180人の中年の成人を対象とした試験では インスリン依存型(1型)糖尿病の患者は、この疾患を持たない被験者と比べ、はるかに多くの脳内病変が認められ、認知機能は低下していた。

血糖値の高さが脳に影響を及ぼす可能性があることが、2つの研究で示されています。

なぜ血糖値が高いとアミロイドβが生産されアルツハイマーのリスクが高まるのでしょうか。

インスリンはアミロイドから脳を守り、ニューロン(神経単位)と記憶の形成のつながりを改善するとされる。

<中略>

セントルイスのワシントン大学のマウスの実験で医師のデビッド・ホルツマン氏は、糖が脳内のニューロンに刺激を与え、さらにアミロイドが作られると示唆している。

インスリンには血液中のブドウ糖(血糖)の濃度を調節する働きがありますが、今回の記事によれば、インスリンはアミロイドから脳を守る働きもあるそうです。

アルツハイマー病は、アミロイドβタンパクが脳にたまることで、神経細胞が死滅し、萎縮し、認知機能が低下することから起きると考えられています。

つまり、インスリンの分泌が低下したり、生成されなくなるということは、アミロイドから脳を守ることができなくなり、認知機能が低下してしまうと考えられます。

今回紹介した記事にもある通り、この2つの研究は決定的なものではないので、一つの説として受け止めるべきですが、血糖値をコントロールすることが認知症予防につながる可能性があるというのは覚えておいた方がよさそうです。

【関連記事】

■握力と認知症の関係

握力は健康のバロメーター!?|握力低下は心臓発作・脳卒中リスク増加に関連で紹介したカナダ・マクマスター大学(McMaster University)が主導した国際研究チームは、握力が健康のバロメーターになる可能性についての研究を行ない、その結果、握力が低下すると、心臓発作や脳卒中の発症リスクの増加に関係していることがわかったそうです。

握力が強いほど長生き?で紹介した厚生労働省研究班(研究代表者=熊谷秋三・九州大教授)の約20年間にわたる追跡調査によれば、握力が強いほど長生きする傾向があり、また循環器病発症リスクも低かったそうです。

■うつ病と認知症の関係

うつ病性仮性認知症|たけしのみんなの家庭の医学 9月1日で紹介したうつ病性仮性認知症は、高齢者うつ病から認知症のような物忘れ症状などを発症する病気です。

うつ病性仮性認知症は、前頭葉の血流が下がっていることが原因。

前頭葉の血流を増やすためには、有酸素運動(散歩など)+知的刺激(川柳など)。

軽度認知障害、運動で防ぐ 暗算しながらで効果増

(2015/8/23、日本経済新聞)

週1回90分の運動プログラムを10か月間参加したグループでは、認知機能や言語機能が維持されており、また脳の特定部位の萎縮傾向がなかったそうです。

【関連記事】

■難聴と認知症

認知症の予防につながる9つのリスク要因|中年期の聴力低下・中等教育の未修了・喫煙・うつ・運動不足・社会的孤立・高血圧・肥満・2型糖尿病によれば、英医学誌The Lancet(ランセット)に掲載された論文によれば、中年期の聴力低下が認知症のリスク要因なのだそうで、聴力が低下すると、周囲から通常受け取るたくさんの情報が得られなくなり、社会的に孤立することにより、認知症になるリスクが高まるそうです。

難聴は認知症の最大の原因になる!?(日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会)によれば、難聴によって、音の刺激や脳への情報量が少ない状態になると、脳の萎縮や、神経細胞の弱まりが進み、それが認知症の発症に大きく影響することが明らかになってきているそうです。

認知症の発症リスクが高いのは、脳卒中の経験がある人、糖尿病や心臓病の持病がある人、握力が弱い人、うつ傾向がある人で紹介した国立長寿医療研究センターなどのチームによれば、難聴の人はない人に比べて1・4倍認知症を発症するリスクが高いそうです。

加齢性難聴は動脈硬化が原因で引き起こされる|たけしの家庭の医学によれば、40代、50代の人にも加齢性難聴の症状が出ることがあるそうです。

食べ過ぎ・飲み過ぎといった生活習慣の乱れから動脈硬化になると、血管が硬くなり、血液の流れが悪くなり、その動脈硬化こそが加齢性難聴を進行させる大きな原因の一つなのだそうです。

最近様々な研究によって、動脈硬化と難聴との関連性が明らかになってきているそうです。

【参考リンク】

動脈硬化によって血流が悪化→末端にある耳の毛細血管

音を感知する有毛細胞のある蝸牛には、たくさんの毛細血管があります。

有毛細胞はこの毛細血管から酸素や栄養素を摂取しています。

しかし、動脈硬化になると、有毛細胞は酸素不足に陥り、機能が低下し、難聴を引き起こすそうです。

高い音を感知する有毛細胞は、大量のエネルギーを必要とするため、少しでも血流が滞ると、すぐに機能が低下してしまうそうです。

加齢性難聴を進行させる危険因子として、

が疫学調査などからわかっているそうです。

難聴が認知症と深い関係にあるという事実は、難聴にしっかりと対処することが認知症リスクを少しでも下げることにつながるということですね。

補聴器をつけるなどの対策をすることにより、1)音の刺激や脳への情報量が多い状態を維持し、脳の萎縮や、神経細胞の弱まりを遅らせる、2)家族や友人、周りの人々とのコミュニケーションをすることにより、認知症の予防につながることが期待されます。

また、耳垢栓塞(いわゆる耳アカ)も認知症のリスクを高めるそうです。

耳垢をほっておくと、認知症のリスクを高める!?によれば、高齢者の中には耳垢を排出する力が弱くなり、耳垢が栓のように詰まった状態になって、聞こえにくいという方がいるそうです。

アメリカの高齢者向け施設での調査では、耳垢栓塞を取ることで入所者の聴力が改善しただけでなく、認知機能も改善されたことも報告されているそうです。

気になる方はぜひ耳鼻咽喉科で診てもらってくださいね。

【参考リンク】

■認知症予防

菊いも茶(3g×10パック)【長崎県産有機菊芋使用】【機能性表示食品(血糖値の上昇を抑える)】【送料無料】【産直便】 2,435円(税込)

【関連記事】

「本記事は医療行為の代替ではなく、テレビ・論文・公的資料を一般の生活者向けに噛み砕いたものです」