> ダイエット > ダイエット成功者による、ダイエットするための12の方法

by Twentyfour Students(画像:Creative Commons)

脱「肥満」に成功した経験者による、減量のための12のTo Do

(2010/5/30、ライフハッカー)

1: 体重計を買う

自分の体重を知るのがイヤなので、自宅に体重計を持っていなかったが、まずは現実と向き合うためにも、体重計を購入した。

2: 毎日体重を測る

毎朝、トイレを済ましたあと、パンツ一枚で体重を測った。また、朝との違いを見るために、夜も測ることにした。だいたい3~6ポンド(1.4kg~2.7kg)くらい、朝のほうが軽い。(体重測定を習慣化するコツは「体重計測を習慣化する3つのコツとは」も参照のこと)

3: ツイッターに自分の体重を毎日投稿

手段は、ツイッターに限らず、Facebookやブログでもいいだろう(Twitter 風ツール「NENGO」もどうぞ)。毎日、自分の体重を公にさらすことで、目標達成に取り組むインセンティブになり、周りの人々のサポートも得られるようになった。

先日ためしてガッテンでも「計るだけダイエット」が紹介されていました。

「計るダイエット」とは、自分の体重を朝晩記録することで、自分の体重を知り、どんな食事をしているかを認識することで、ダイエットできるというもの。

体重を計ることは、自分自身の生活習慣を知ることにもつながるので良いことだと思います。

ただ、以前紹介した釈由美子さんのような美脚になるための方法とは?によれば、釈由美子さんは体重計には乗らないそうです。

体重を計ると数字だけに注目してしまい、見た目の美しさが崩れてしまっては元も子もありません。

そのため、体重を測りつつ、鏡で自分の体つきをチェックしたり、また実際に体を触ってみてチェックするということが大事なのかもしれません。

【関連記事】

4: 夕食後は食べない

これまでは、夕食を終えたら、デザートを食べ、デザートのデザートを食べ…といった具合に、夕食は食事の「スタート」にすぎなかった。しかし、やむをえない外食を除き、毎日午後6時に子どもと一緒に夕飯をとり、それ以降は食べないことにした。

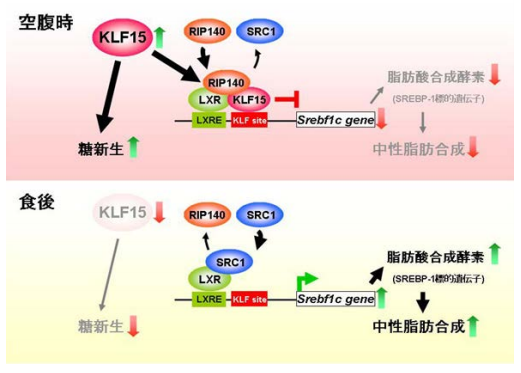

BMAL1(ビーマルワン)と呼ばれるタンパク質の一種には、体内に脂肪分を取り込む働きがある。

起床後14時から18時間後BMAL1の数が最大に達する。

世界一受けたい授業(1/17放送)で、なぜ夜遅い時間に食べると太るのか、その理由について紹介していました。

これには、BMAL1(ビーマルワン)というたんぱく質が関係しているそうです。

BMAL1には脂肪をため込む性質があり、これが肥満の原因ではないかと考えられています。

体内のBMAL1濃度は時間によって異なっています。

体内のBMAL1濃度は、日中の活動時間には低く、夜(8時頃)から急激に上昇していきます。

そうすると、太りにくくするためには、BMAL1の濃度が高くなる時間の前に夕食を終えることが必要になります。

このことから、夜遅く食べるという習慣を止めることはダイエットに欠かせないようです。

5: 間食は果物オンリー

日中小腹が空いたら、バナナ・オレンジ・リンゴといった果物だけをとるようにした。

ダイエット中は間食して良い?良くない?でも書いたのですが、

ダイエットには間食してはいけないという人もいると思いますが、私はそうは思いません。

カロリーだけなら間食をしない方がベストかも知れません。

しかし、もしそれで心のバランスが崩れてしまっては意味がありません。

逆に、ストレスによるやけ食いを起こしてしまうおそれだってあります。

- 適切な食べ物

- 適量

- 食べる時間

などを守れば、ダイエット中であっても、間食してもいいと思います。

6: 「おかわり」はNG

これまでは必ず夕飯で「おかわり」をし、ときには妻の分まで食べていたが、これをやめるようにした。

7: 砂糖の摂取を控える

ときどきクッキーやアイスクリームを食べることはあったが、以前のように、お得用パックを一気に食べるなどということは、なくなった。また炭酸飲料など、甘味料の入った飲み物もとらなくなった。砂糖の摂取を控えれば、減量につながる。

8: 炭水化物を控える

これまでは、シリアル、パン、パスタ、米などの炭水化物を山のように食べていたが、適量に抑えるようになった。

9: 食後にお茶を飲む

食後にお茶を飲むようになった。こうすると、自分に「もう食事は終わりだよ」と、改めて念押しする効果がある。

10: 飲酒量を減らす

夕飯の後にビール6缶を飲むと、900カロリーも摂取してしまうそうだ。そこで、これを1缶づつに分け、1週間で消費するようにした。

11: 美味しく食べられるように工夫する

グラノーラ1杯食べるよりも、ベーコン2枚の目玉焼きのほうが、カロリーが低いうえに美味しく食べられる。豚を蒸し煮にして、チリソースで食べるのもよい。このように工夫をして、食べることを楽しむのも大切。

12: エクセサイズする

Cardioを週5日、45分間やり、腕立て伏せ(リンク先英語)もはじめた(Cardioについては、以下の動画も参照ください)。

⇒ あなたにあった ダイエット方法の選び方 はこちら

⇒ ダイエットの基礎知識 はこちら

ダイエット方法ランキングはこちら

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

【年代別ダイエット関連記事】

- 痩せたい50代のための効果的に体重を減らす方法(食事・運動)・ダイエットのやり方

- 痩せたい40代のための効果的に体重(体脂肪率)を減らす方法・ダイエットのやり方(方法)

- 30代のための効果的に体重を減らす方法(食事・運動)・ダイエットのやり方

- 痩せたい20代(前半・後半)女性のダイエットのやり方・効果的に体重を減らす方法(食事・運動)

- 痩せたい10代のためのダイエットするやり方・効果的に代謝を上げる方法(食事・運動)

- 高校生(女子高生)ができる自分に合ったダイエット方法(食事・運動)|健康的に痩せたい高校生が知っておきたいダイエットの基礎知識

- 中学生ができる美容・ダイエット|中学生だからこそ知っておきたいダイエットの基礎知識

- 10キロダイエットに成功した有名人から学ぶ!10キロ痩せる方法とは?