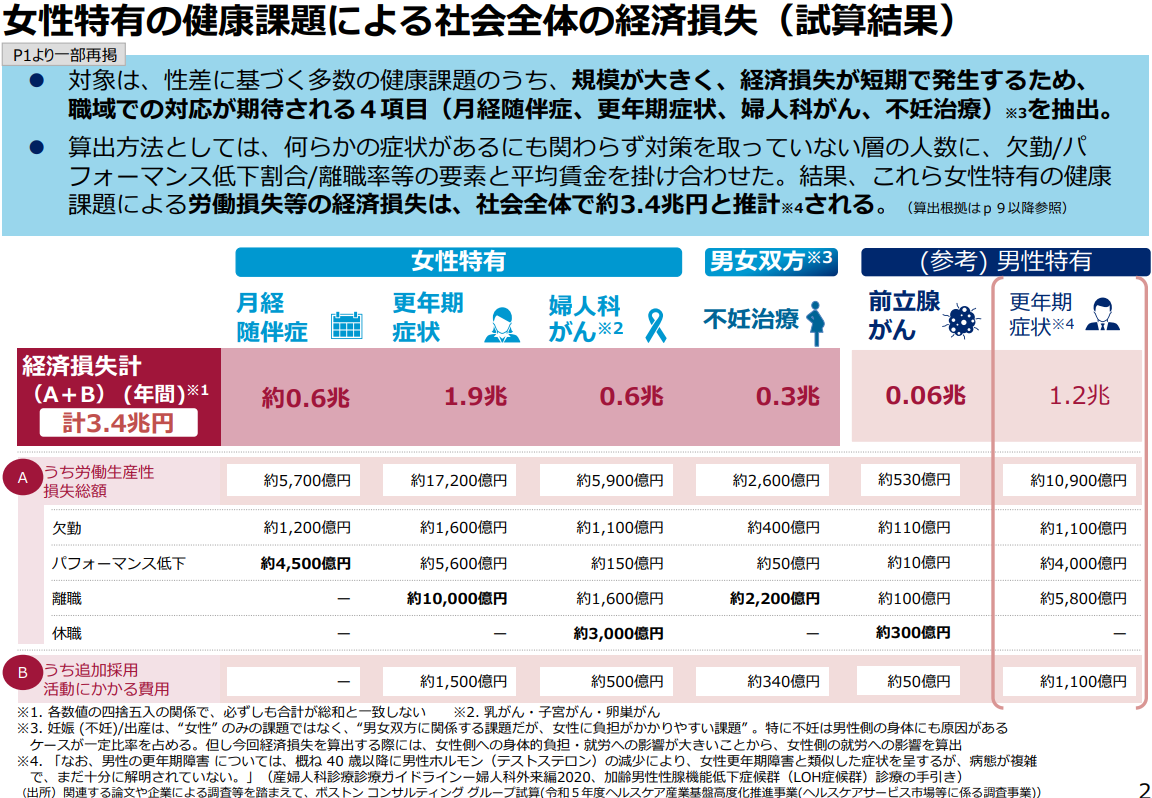

女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について(2024年2月、経済産業省)によれば、女性特有の健康課題による労働損失等の経済損失は、社会全体で約3.4兆円と推計されてします。

女性特有の健康課題には、「月経随伴症(月経前や月経中に現れる身体的・精神的・社会的な不快な症状で、月経困難症や月経前症候群(PMS)などが含まれる)」と「更年期症状」、「婦人科がん」「不妊治療」の4項目が含まれますが、その中でも損失額が最も大きかったのが更年期症状の1.9兆円です。

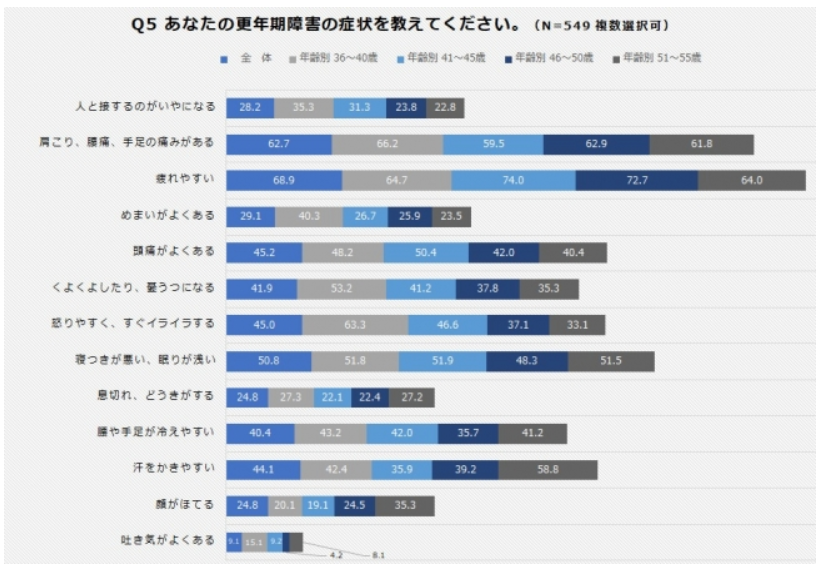

女性の半数、特に50代は7割以上が更年期症状に悩んでいる!|更年期障害の対処法「なにもしない」が5割!で紹介した日本ヘルスケアアドバイザーズによる36~55歳の女性1358名を対象に行なったアンケート調査によれば、「更年期障害のような症状を持っているか?」という質問に対して、52.3%が「はい」と回答したことから、半数以上の女性が更年期症状を抱えており、特に50代女性については72.2%が更年期の症状を抱えているということがわかりました。

更年期の症状を抱える女性の中で日常生活に支障があると回答したのは77.3%であり、その中でも10人に1人が「非常にある」と答えています。

更年期障害の症状がひどくなると感じる時期を尋ねたところ、48%の方が「通年」、34.5%の方が「季節の変わり目」に症状がひどくなると答えました。

【更年期障害 関連記事】

- 更年期と生理|生理周期・生理不順(月経不順)・不正出血

- 不正出血|なぜ更年期になると不正出血が起こるの?|更年期障害の症状

- 更年期の生理周期(月経周期)は短い?長い?どう変化していくの?

- 更年期うつの症状・対策|イライラや不安はホルモンバランスの乱れが原因かも!?

- 胸の痛み(乳房の痛み・動悸)|更年期の症状

- 「頭痛・頭が重い」といった症状が起きる原因|更年期の症状

- めまい・ふらつき・耳鳴りの原因|更年期の症状

- 大量の汗をかく(顔から汗が止まらない)原因・対処法|更年期(更年期障害)の症状

- ホットフラッシュ(顔のほてり・のぼせ)|更年期の症状

- 更年期の眠気の原因|なぜ夜寝ているのに昼間も眠いのか?|更年期障害の症状

- 不眠(眠れない)の原因・対策|更年期の症状

- 吐き気・嘔吐・食欲不振(消化器系の症状)|更年期の症状

- 手足のしびれ|更年期の症状

- 冷えのぼせの症状・原因・改善・対策・やってはいけないこと

- むくみ|なぜ更年期になるとむくむのか?|更年期(更年期障害)の症状

- 体がだるい(倦怠感)・疲れやすい|更年期(更年期障害)の症状

- 女性の抜け毛の原因|なぜ髪の毛が抜けてしまうのか?

- 物忘れがひどくなる(記憶力の低下)|更年期障害の症状

- 頻尿・尿もれ|何度もトイレに行きたくなる原因|女性の更年期障害の症状

- 抜け毛・薄毛|女性の更年期(更年期障害)の症状

- 口の渇きの原因|なぜ口の中が渇くのか?|更年期(更年期障害)の症状

- 喉の渇きの原因|なぜ更年期になると、のどが渇くのか?|更年期障害の症状

- 女性が更年期に太る3つの原因|更年期に太りやすい女性は生活習慣病に注意!

- 更年期高血圧とは!?|女性の高血圧は40代以降、急増する

- 40~50代の頑張りすぎる女性は更年期症状などの体調不良の自覚率が高い!

- 更年期が早く始まる女性では、遅い女性に比べて老化の進行が早まる可能性がある!?

「更年期離職」による経済損失6,300億円!40代・50代で推計57万人が更年期症状が原因で仕事をやめざるを得なくなった経験があるによれば、日本女子大学の周燕飛教授がNHKと専門機関が共同で行ったアンケートをもとに算出したところ、更年期症状が原因で仕事を辞めざるを得なくなる、いわゆる「更年期離職」を経験した人は、今の40代と50代で57万人に上るとみられ、それに伴う経済損失は年間でおよそ6300億円に達すると推計されるそうです。

「更年期離職」は個人にとっても大変なことですが、社会にとっても大きな損失です。

だからこそ更年期についてみんなの理解が深め、個人でどう対処するか、社会としてどうサポートするかが大事になってきます。

■個人でどう対処するか?

40~50代の頑張りすぎる女性は更年期症状などの体調不良の自覚率が高い!自分でできるケアのやり方!で紹介した「ホルモンケア推進プロジェクト」が40~50代の女性333名を対象に行なった「更年期世代女性の体調変化と心理状態」調査によれば、ここ5年で、身体や体調の変化を感じていると答えたのは77.6%で、がむしゃらだと言われた経験がある女性の方がそうでない女性に比べて、体調不良の自覚率が高いという結果が出たそうです。

また不調に対してどのような対処を行なっているのかという質問に対しては「安静もしくは休養する」(56.2%)、「我慢してやりすごす」(41.5%)といった対処法をする女性が多く、「病院に行く」(26.8%)、「薬局に行く」(18.8%)といった具体的に対処する傾向は低いという結果が出ています。

性別(男性・女性)・年齢階級別にみる悩みやストレスの原因からわかることで紹介した厚生労働省の平成13年 国民生活基礎調査の概況にある「性・年齢階級別にみた上位5位までの悩みやストレスの原因」によれば、25歳から34歳までは「自分の健康・病気」に対して男女とも悩むことはないのですが、男性の場合は35歳以降に「自分の健康・病気」(第3位)について悩むようになり、女性も同様に35歳からに「自分の健康・病気」(第4位)について悩みはじめ、45歳以降は「自分の健康・病気」が悩みの原因の第1位となっていきます。

このように35歳以降から「自分の健康・病気」が悩みの原因となっていくのですが、実際の行動としては、具体的な行動をとらない傾向にあるようです。

日本の女性は更年期症状やPMSなどの女性特有の症状に対しての自覚率が低いによれば、日本の女性はアメリカの女性と比較すると、女性特有の症状に対する関心が低く、そうした症状に対する行動(婦人科を受診するなど)をしない傾向にありましたが、今回のアンケート調査はその結果を裏付けるものとなっています。

これらの記事から一つの仮説を立てると、働き盛り世代の女性は体調不良の自覚率が高いものの、具体的に対処する傾向は低く、その結果更年期症状が原因で仕事をやめざるを得なくなっているのではないでしょうか?

健康を維持する方法については個人の考え方に違いはあると思いますが、大事なのは「積極的に取り組むかどうか」です。

例えば、積極的に計画・実行する人はがん・脳卒中・心筋梗塞の死亡リスクが低い|国立がん研究センター国立がん研究センターによれば、日常的な出来事に対して、積極的に解決するための計画を立て、実行する「対処型」の行動をとる人は、そうでない人に比べて、がんで死亡するリスクが15%低く、また、脳卒中リスクが15%低く、脳卒中や心筋梗塞などで死亡するリスクが26%低いという結果が出たそうです。

その理由としては、日常的な出来事に対して、積極的に解決するための計画を立て、実行する「対処型」の人は、がん検診や健康診断を受診するため、病気の早期発見につながり、病気による死亡リスクが低下する可能性があるようです。

つまり、病気のリスクを低くするためには、積極的に検診を受診するなどをした人のほうが病気に対する死亡リスクが低下するということです。

女性が大きな病気への備えを考え始める年齢の平均は40.5歳|「病気への備えとして重要だと思うこと」ランキングベスト10によれば、病気への備えとして重要だと思うことを優先順位の高い順に並べると、

- 病気の予防や早期発見のための検査

- 貯蓄や医療保険、健康保険、公的年金など病気による治療費の出費への備え

- 自身で行う日常的な健康管理

- 入院・通院に関連した情報収集

- 万が一の備え

という順になっています。

更年期離職を防ぐためにも、まずは自身の身体のサインに耳を傾けること。

そして、日ごろから食事の見直しや運動をするように心がけたり、定期的に健康診断などで身体のチェックを行なうことが重要です。

また、心配性な方など人によっては病気の治療費に対する備えも検討したほうがいいでしょう。

【関連記事】

- 働き盛り世代こそ健康的なライフスタイルを意識して、病気になる前にお金の備え(入院保険・医療保険)をしておこう!

- 病気やケガが原因で就労不能になった場合の生活資金に対して約8割の人が「不安」|必要な生活資金はいくら?どんな経済的準備手段を用意している?|平成27年度生命保険に関する全国実態調査

- 就業不能保険・収入保障保険・給与サポート保険とはどんな商品?保険各社の商品比較!

■社会のサポート

これからの企業の目標は「#健康経営」!?|「健康経営」のために企業はどのように取り組んだらいいの?によれば、生産年齢人口の減少や生活習慣病患者・メンタルヘルス不調者の増加といった社会情勢の変化によって、労働力の確保が困難になったり、従業員の健康悪化が企業経営に大きく影響を及ぼすことがわかってきていることから、企業が従業員の健康づくりを支援して、健康悪化による経営リスクを引き下げようという動きが健康経営に注目が集まっている背景にあります。

健康と生産性の関係|出勤していても体調不良を感じている社員は労働生産性が下がっているによれば、出勤していても体調不良を感じている社員は労働生産性が下がっており、それが企業の生産性損失コストの多くを占めているようです。

ダウ・ケミカルのCEOアンドリュー・リバリスによれば「我々が使う機械と同様に、社員も十分にケアすれば、有病率が減り、医療費、業務遂行障害、生産量低下によるコスト(=損失)が削減できる」と語っています。

つまり、企業側が積極的に従業員の健康づくりを支援することが企業の生産性を上げることにもつながり、医療費負担の軽減、労災発生を未然に防ぐ、そして今回のケースのように更年期による離職を防ぐことにもつながります。

■まとめ

アメリカのプライム世代の女性の36%が「介護」を理由に仕事に就けない!?|働き盛り世代が無償の介護をしなければならない問題を解決するアイデアで紹介した米ブルッキングス研究所(Brookings Institution)のハミルトン・プロジェクト(The Hamilton Project)が発表した報告書によれば、アメリカでは2016年、成人の3分の1(37.2%)以上が仕事に就いておらず、そのうち「働き盛り世代」(25~54歳)に当たる人たちの5分の1近くが就業していないそうです。

なぜ25~54歳の「プライムエイジ(働き盛り世代)」の人々が仕事に就いていないのでしょうか?

それは、仕事に就いていないのではなくて、女性の36%が介護を理由に仕事に就けないというのが正確な理由です。

女性が無償の介護を行なわずに就労していた場合の収入や年金を考えると、大きな損失を生んでいることがわかります。

「更年期離職」も同様に、更年期に対する理解があり、その状態に合わせた働き方があれば辞めずに済んだ人が働けずにいることは社会の大きな損失を生んでしまいます。

更年期に対しては、個人だけの自己責任という問題ではなく、社会全体でサポートすることが結果として自分達にとってもいい社会になるわけです。

→ 更年期障害の症状・原因・チェック|40代・50代の更年期の症状 について詳しくはこちら