> 健康・美容チェック > 脳梗塞 > 血栓 > キスマーク(キスした時に肌を吸引する)で血栓ができ脳梗塞を引き起こすことは本当にあるのか?

【目次】

■キスマーク(キスした時に肌を吸引する)で血栓ができ脳梗塞を引き起こすことは本当にあるのか?

by LaVladina(画像:Creative Commons)

(2016/9/1、ハフィントンポスト)

インデペンデント紙によると、医師は24歳のガールフレンドがつけたキスマークが原因で脳梗塞になったと考えている。

地元メディア「Hoyestado.com」によると、女性がキスした時、少年の肌を吸引したことで血栓ができ、これがフリオさんの脳に回り、脳梗塞を引き起こしたという

女性がキスをした時に、肌を吸引したことで血栓ができ、それが脳へ回って、脳梗塞を引き起こしたのだそうです。

このニュースには気になるところが2つあります。

一つは、そもそもキスによって血栓ができるのかどうか。

もう一つは、もしかすると、その少年には血栓ができやすい体の状態だったのではないか。

→ 血栓とは|血栓の症状・原因|血栓を溶かす食べ物・飲み物・運動 について詳しくはこちら

■血栓の原因(血栓ができるメカニズム)

血栓の原因となるのは「フィブリン(Fibrin)」という物質です。

フィブリンは傷ができた時に固まって止血する役割を持っていますが、フィブリンが網目状になって固まってしまうと、血栓ができてしまいます。

できあがった血栓を電子顕微鏡で観察すると、網目状の物質が赤血球や白血球など他の血液成分をからめ取っています。

フィブリンは恐怖やストレスなどに影響しやすい成分で、ストレスを感じるとフィブリンが働いて、血栓ができやすくなるそうです。

フィブリンが固まりやすくなる理由は、2つ。

1.心房細動によって、血液が淀んで固まりやすくなる

通常心臓は規則的に一分間に60から100回拍動しますが、心房細動になると、心臓は不規則に300回以上拍動します。

<不整脈>飲酒量の増加で危険性高まるによれば、心房細動が起きると、心臓内の血がよどんで血のかたまり(血栓)ができやすくなり、それが脳の血管に詰まると重症の脳梗塞につながるそうです。

2.動脈硬化によって、血管が傷だらけになると、傷を治そうとして固まりやすくなる

体中の血管が動脈硬化によって傷だらけになると、フィブリンはその傷を治そうとして固まりやすい状態になります。

そして、そのフィブリンが心房細動によって、よどみやすくなった心臓に戻ってきたとたん、巨大血栓を作ってしまうのです。

→ 動脈硬化 について詳しくはこちら

今回のニュースの答えにはなりませんが、脳梗塞になった少年には心房細動が起きていたということは考えられないか、また、動脈硬化になりやすい体質ではなかったかなどの可能性はないでしょうか。

例えば、家族性高コレステロール血症とは、肝臓内にあるLDLコレステロール(悪玉コレステロール)を取り込む受容体(LDL受容体)が欠損し、血中に悪玉コレステロールがたまりやすくなる病気のことで、若いうちから心筋梗塞などを発症しやすくなります。

→ アキレス腱の厚さを測ると、全身の動脈硬化(家族性高コレステロール血症)がわかる!?

【関連記事】

■血栓を溶かす方法

医療現場では脳梗塞の治療に「t-PA(tissue plasminogen activator:組織プラスミノーゲン活性化因子)」という血栓を溶かす薬があるそうです。

「t-PA」の治療効果は高く、発症後4.5時間以内の使用で、後遺症の程度を軽減することが可能なのだそうです。

この「t-PA」は私たちの体の中(血管の内側の細胞)でも作られていて、日常的にできる血栓を溶かしてくれているそうです。

では、どのようにすれば、「t-PA」を増やすことができるのでしょうか?

t-PAを増やす方法は、「運動」!

番組で1日30分ほどの散歩程度の運動(有酸素運動)を3週間行なったところ、被験者全員の血栓を溶かす能力がアップしたそうです。

次に、軽い有酸素運動ではなく激しい運動を行なった場合も実験したところ、血栓を溶かす能力は21倍!になったそうです。

激しい運動による効果は一時的なものなので、長く続けられる軽い有酸素運動のほうがよさそうです。

また、体重を一キロ減らすだけでも血栓を溶かす能力は20%もアップするそうです。

運動する場合には、起床後水分を摂って1時間ほど経ってから運動するといいそうです。

【補足】血管を広げる方法|動脈硬化を予防する方法

●軽いジョギング or 鼻歌ウォーキング

軽いジョギングなどの有酸素運動をすると、血管の内側の内皮細胞が整列して血流が良くなるそうです。

すると、血管を広げる作用がある「NO(一酸化窒素)」という物質がより多く出るようになって広がりやすさがアップすると考えられています。

血管が広がりやすくなれば、血圧が安定して血管を傷つけにくいので、動脈硬化になりにくいのです。

鼻歌ウォーキングを 1日30分週3回行なうと、3週間で血管弾力15%UPしたそうです。

運動でも血流が良くなるので一酸化窒素による血管若返りが期待できるそうです。

【関連記事】

●和温療法

60度のサウナに入り体温を約1度上昇させたあと、保温30分

体を温めて深部体温が上がると、熱を逃がそうとして血流が良くなります。

この時血管の内壁からNO(一酸化窒素)という物質が出てきます。

この一酸化窒素には血管を広げようとする働きがあります。

このことによって、内部の筋肉がほぐれて、血管が柔らかくなる、つまり血管が若返るそうです。

湯温40度の状態(安全な温度)

さら湯の場合、+1℃になるまでに13分

入浴剤を入れた場合、+1℃になるまでに9分半

※炭酸が肌から吸収されると血管が広がってその結果温まりやすくなると考えられるそうです。

※個人差があります。

※高温(42度~)で長湯した場合

熱い湯で体温を2度以上あげると、血小板に偽足(血小板の形が変わり、脚のように飛び出した形になり、ひっかかりやすくなる)ができ、詰まりやすくなる。

【関連記事】

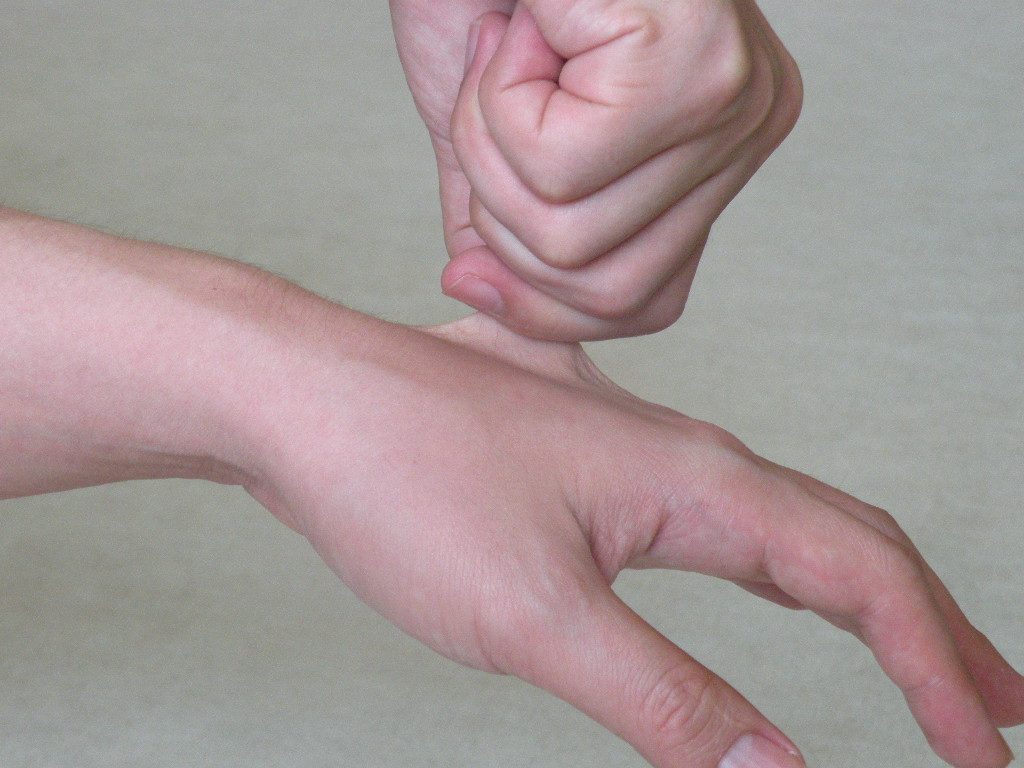

●一酸化窒素を増やす血管ほぐしポカポカ体操

血流をアップするには血液中の一酸化窒素を増やさないと駄目なのだそうです。

一酸化窒素は血管を刺激することで作られ血液中にはとても重要なもの。

血管の筋肉を柔らかくして広げることで血流をスムーズにしたり、血管が詰まるのを抑える働きもあるそうです。

動脈を刺激することによって、一酸化窒素が出来易くなる。

監修:大阪市立大学 井上正康教授

手のひらを膝において、もうひとつの手を上から挟むようにして重ねます。

これを縦にこするようにしてください。

片手30秒間ずつ行います。

また、縦だけでなく、横もこするようにします。

【関連記事】

●青菜類を食べる

青菜類には一酸化窒素の前駆物質である硝酸が含まれており、多く摂取することで体内の一酸化窒素が増えることによって、血流を良くすると考えられます。

【関連記事】

●血管の回復に良い運動:桃太郎運動

1.イスに座り、足を手で抱える

2.15秒間キープした後、両手両足を開き、手足を震わせる

一酸化窒素が出ることで血管を回復させるそうです。

【関連記事】

●納豆に含まれるナットウキナーゼには血栓を溶かす効果がある!?

ナットウキナーゼには血栓を溶かすために役立つ効果がいくつかあるようです。

- 血栓の主成分であるフィブリンに直接働きかけ分解(溶解)する作用

- 身体の中の血栓溶解酵素であるウロキナーゼの前駆体プロウロキナーゼを活性化する作用

- 血栓溶解酵素プラスミンを作り出す組織プラスミノーゲンアクチベーター(t-PA)量を増大させる作用

ナットウキナーゼの持つ血栓を溶かす効果は食後7、8時間持続するそうです。

→ 血栓とは|血栓の症状・原因|血栓を溶かす食べ物・飲み物・運動 について詳しくはこちら