厚生労働省が2024年度から始める次期の国民健康づくり計画「健康日本21」で定める数値目標が興味深いですね。

1)1日の野菜摂取量(2032年度)

現状281g→目標350g

「所得と生活習慣等に関する状況」のグラフから見えてくるもの|厚生労働省調査によれば、男女問わず、年収が高い人ほど野菜摂取量が多い、もしくは、野菜摂取量が多い人ほど年収が高いといえます。

低収入ほど野菜不足-厚労省栄養調査で紹介した厚生労働省が発表した2011年の国民健康・栄養調査によれば、低収入ほど野菜の摂取量が不足しているという結果が出たそうです。

また、低所得者ほど生活習慣に問題=野菜食べず、運動しないという記事によれば、低所得者ほど野菜を食べる量が少なかったり、運動の習慣がなかったりと、生活習慣に問題がある傾向があることがわかったそうです。

#健康格差 とは|所得や学歴など社会経済的な地位が低いと不健康が多くなる!?や#健康格差 は収入・学歴などが要因?|WHO、社会的・経済的な格差が健康の格差を生んでいるでも取り上げましたが、社会的・経済的な格差が健康の格差を生んでいるということがWHOでも一つの問題として注目されているようです。

日本人全体の野菜の摂取量を増やすには低所得者対策をすることが大事なのではないでしょうか?

野菜(ビタミン・食物繊維・葉酸・ポリフェノールなど)を摂る|おすすめの健康的ライフスタイル10箇条

【関連記事】

2)果物摂取量

現状99g→目標200g

野菜や果物を多く摂取する人は死亡リスクが低下する|人間総合科学大で紹介した人間総合科学大のの奥田奈賀子准教授の研究グループによれば、野菜や果物を多く摂る人は、脳卒中や心臓病などの循環器疾患で死亡するリスクが低下するそうです。

野菜と果物を1日に計280グラム程度摂取した群と計490グラム程度摂取した群を比較すると、野菜や果物を多く摂った群は少ないグループより死亡リスクが28%低かったことがわかりました。

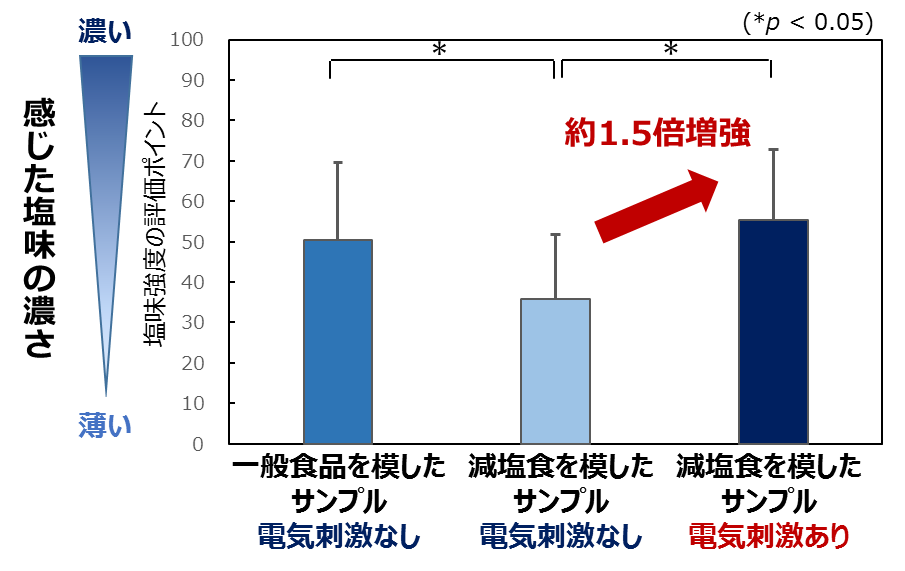

3)食塩摂取量

現状10.1g→目標7g未満

●高血圧

血液中の水分量をコントロールしているのが塩分です。

血液中の塩分が適量であれば、血液中の水分量も正常で、血流も正常になります。

しかし、塩分には水分を引き寄せる働きがあり、血液中の塩分が多くなると、それだけ引き寄せられる水分量も多くなるため、血液の水分量も増加してしまい、血管の壁にかかる圧力が高くなってしまう、つまり、高血圧になると考えられます。

塩分の摂り過ぎ

→血液中の塩分濃度が高まる

→体が血液中の塩分濃度を薄めようと働くため(浸透圧を一定に保つ)、血液中に水分が取り込まれる

→血管の中の血液の量が増えることによって、血管に圧力がかかり、また、心臓への負担も大きくなる

→血圧が上がる

→高血圧

→ 高血圧とは|高血圧の症状・食事・予防・原因・対策 について詳しくはこちら

●腎臓

【#世界一受けたい授業】腎臓にいい食べ物・腎臓に悪い食生活とは・CKD(慢性腎臓病)(横尾隆)

塩分の多い食事を続けると腎臓に負担がかかります。

「慢性腎臓病」が悪化すると、老廃物が血管の内皮細胞を傷つけることによって、脳卒中、心筋梗塞など血管の病気になるリスクが高くなります。

腎臓は『肝腎連関』『心腎連関』『脳腎連関』『肺腎連関』など臓器同士が連携するネットワークの要|#NHKスペシャルで紹介した京都大学大学院医学研究科の柳田素子教授によれば、腎臓は『心腎連関』『脳腎連関』『肺腎連関』『肝腎連関』など臓器同士が連携するネットワークの要となっているそうです。

腎臓が悪くなると他の臓器も悪くなるので、いかに腎臓を健康に保つかはとても大切なのです。

腎臓に良い食事としては、塩分を減らす工夫、つまり減塩を行なうこと。

厚生労働省によれば、一日の塩分の目安は、男性8g、女性7gで、日本人の平均は12.3gなのだそうです。

カリウム・カルシウム・マグネシウム・食物繊維には、増えすぎた塩分を効率よく体外へ排出させる効果があります。

カリウムは、血液での濾過装置である腎臓に作用すると考えられており、余分な塩分をより多く体外へ排出すると考えられています。

4)喫煙率

現状16.7%→目標12%

5)睡眠6-9時間

現状54.5%→目標60%

「ヤクルト1000」の人気から考える現代人の健康の悩みとは?では、ヤクルト100の人気から、それだけ現代人の生活がストレスでいっぱいで、眠れない・起きれない人が多いということであり、自律神経が乱れている人が多いのではと考えられます。

→ 夜眠れないという悩みを抱えているあなたに。不眠の原因とは?不眠対策!良質な睡眠をとる方法

日本の働く女性は世界で一番寝ていない!?|睡眠時間が短い理由とは?によれば、日本の働く女性は世界一睡眠時間が短いそうです。

また、なぜ日本の赤ちゃんは世界一睡眠時間が短いのか?によれば、日本の赤ちゃんは世界一睡眠時間が少ないそうです。

母親が忙しくて子どもの生活リズムが遅くなりがちになっていることも睡眠不足の子どもが増えている理由なのかもしれません。

日本人の7割が睡眠不足? 親子で知りたい、睡眠のリズムを整えるコツ(2021/9/1、朝日新聞)によれば、経済協力開発機構(OECD)の調査による各国の平均睡眠時間を見ると、日本人の睡眠時間(7時間22分)は33カ国の中でも最低となっています。

つまり、日本人全体が睡眠不足なんです!

睡眠と生活習慣病には関係があり、糖尿病、高血圧、睡眠時無呼吸症候群、脂肪肝、肝臓がん、認知症になりやすいといった研究がされています。

最近注目されているのは「睡眠負債」という考え方。

「#睡眠負債(SLEEP DEBT)」|わずかな睡眠不足の影響が脳のパフォーマンスの低下・病気のリスクを高める|#NHKスペシャルで紹介された「睡眠負債(Sleep Debt)」とは、わずかな睡眠不足の影響が、まるで借金のように積み重なることで、知らず知らずのうちに脳のパフォーマンスを低下させたり、病気のリスクを高める恐れがあるという考え方です。

睡眠を改善することは一日一日のパフォーマンスだけでなく、健康を守ることにもつながるんですね。

6)足腰に痛みのある高齢者(人口1000人当たり)

現状232人→目標210人

ロコモティブシンドローム(骨や関節などの運動器の障害のため、要介護状態になる危険性が高いことを示す概念)を防ぐことは要介護になる高齢者を減らすことにつながります。

ロコモティブシンドロームの要因となる病気は、骨粗鬆症・変形性関節症・脊柱管狭窄症の3つの病気。

こうした病気になることで、運動器の障害が生まれ、要介護状態になる危険性が高くなります。

●変形性膝関節症

関節痛は、高齢になると、ほとんどの方が持っているといわれています。

その関節痛の多くが、関節軟骨の磨耗が原因の、「変形性膝関節症(へんけいせいしつかんせつしょう)」です。

通常、軟骨は、柔軟性と弾力性、なめらかさを持っており、関節のスムーズな動きを支えています。

しかし、老化や過激な運動などで、軟骨の消耗が進むと、骨同士が直接こすれあい、強い痛みを感じます。

つまり、変形性膝関節症とは、膝関節のクッションである軟骨のすり減りなどが原因となって、関節が変形したり、膝関節に炎症が起きたりすることで痛みが生じる病気です。

変形性膝関節症(関節痛や膝痛)に当てはまる方は、正座のしにくい方や階段の上り下りがつらい方、立ち仕事の多い方に多いです。

→ 膝が痛い|関節痛・変形性膝関節症 について詳しくはこちら

●脊柱管狭窄症

脊柱管狭窄症とは、神経の通り道である脊柱管(せきちゅうかん)が狭くなり、神経の通りが悪くなることで、背骨の内部の神経が圧迫されて足腰のしびれや痛みが出る病気です。

●骨粗しょう症

骨粗しょう症の原因は、カルシウム不足です。

血中のカルシウム濃度は一定ですので、カルシウムが不足し始めると、骨のカルシウムから補填をするようになります。

つまり、血中のカルシウムが不足すればするほど、骨のカルシウムも減っていくことで、骨がもろくなり、骨粗しょう症につながっていきます。

また、日光にあたることもなく運動もあまりしない生活を続けていると、骨の形成に大切なビタミンDが活性化されず骨粗鬆症になってしまいます。

骨粗しょう症を未然に防ぐためにも、若いうちから骨密度を高めるために、骨を健康に保つ6つの栄養を摂るようにしましょう。

- カルシウム

- タンパク質

- ビタミンD

- ビタミンK

- マグネシウム

- 亜鉛

→ 骨粗鬆症 について詳しくはこちら

【関連記事】

7)地域とのつながりが強いと思う人

現状40.1%→目標45%

フレイルにより認知症を発症するリスクが高い!身体活動と認知機能は互いに影響を及ぼし合っている!によれば、フレイルにより認知機能も低下しやすくなり、認知症を発症するリスクが高いことが報告されているそうです。

また、認知機能が低下すると筋力や身体活動量、ADL(日常生活動作)が低下し、フレイル状態を招きやすくなり、うつや不安など精神面にも悪影響を及ぼすために、人との交流が少なくなりひきこもってしまうなど社会的なつながりも薄くなってしまい、身体活動と認知機能は互いに影響を及ぼし合っているそうです。

糖尿病関連ワード

糖尿病関連ワード