火野正平さん死去 夏に腰を圧迫骨折し体調崩す 原因なく“いつの間にか骨折”「最期まで仕事復帰を願う」(2024年11月20日、スポニチアネックス)によれば、俳優の火野正平さんがなくなりました。75歳でした。

■いつの間にか骨折

今回気になったのは「今夏の腰痛を機に体調を崩した」という部分です。

骨折を公表した当時、事務所は本紙の取材に「何年も前から腰は悪かった。何か(圧迫骨折の)原因があったわけではなく“いつの間にか骨折”みたいなもの」と説明。「順調に回復しています。歩行も問題なくできる。復帰までもう少しという感じです」と明かしていた。

「背が縮んだ」「腰が痛い」「背中が丸くなった」は実は「いつの間にか骨折」のサインかも?骨粗しょう症予防をしましょう!によれば、骨の危険度チェックで、1)若いころに比べて身長が縮んだ、2)背中や腰に痛みを感じる、3)背中が丸くなってきた、4)やせている、5)飲酒・喫煙の習慣がある、6)運動習慣がない、と言うチェック項目を挙げており、一つでも当てはまる人は骨粗しょう症予備軍の可能性があるそうです。

若いころと比べて身長が縮むというのは、骨粗鬆症により骨密度が低下し、骨がもろくなると、骨の一部がつぶれてしまい、身長が縮むそうです。

背中が丸くなるのも同様に、骨粗しょう症により、骨折(圧迫骨折)を起こし、背中が丸くなる症状が現れます。

運動習慣がないと、骨粗しょう症になりやすい理由としては、その前にスクレロスチンの値を下げて骨量を増やし骨粗鬆症を予防する方法(ランニング・水中ウォーキング・ヨガ・ストレッチ)のコツと注意点|#NHKスペシャル #人体を参考に、骨が作り替えられるメカニズムについて簡単にまとめてみたいと思います。

骨は、新しく強い骨を維持することで疲労骨折などを防ぐために、常に作り替えられていて、大人では3~5年で全身の骨が入れ替わっています。

骨の中には、骨を作る「骨芽細胞(こつがさいぼう)」と骨を壊す「破骨細胞(はこつさいぼう)」があり、この2つの細胞が骨の作り替えを行なっているます。

作り替えのペースを指示するのが「骨細胞」であり、「骨細胞」が骨を作る・骨を壊すという「メッセージ物質」によって作り替えの指示を行なっているのですが、作り替えのバランスが崩れると骨粗鬆症を起こしてしまいます。

「スクレロスチン」はメッセージ物質の一つで、「骨を作ることをやめる」というメッセージを持っており、通常は骨の量が増え過ぎないように「スクレロスチン」によって「骨芽細胞」の数を減らしているのですが、この「スクレロスチン」が大発生すると、骨量が減ってしまうのです。

それでは、なぜ「スクレロスチン」をたくさん出すということが起きてしまうのでしょうか?

骨細胞には骨にかかる衝撃を感知するという働きを持っており、その衝撃があるかないかによって、骨を作るペースを決めているそうです。

骨に衝撃がかからない生活をすると、骨を作らないでよいと考えてしまい、骨細胞が「スクレロスチン」を大発生させることによって、骨芽細胞の数を減らし、骨を作ることを休んでしまい、骨量が減ってしまうのです。

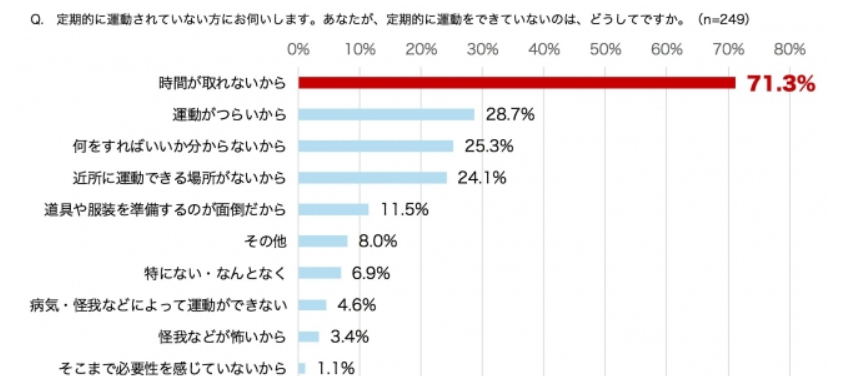

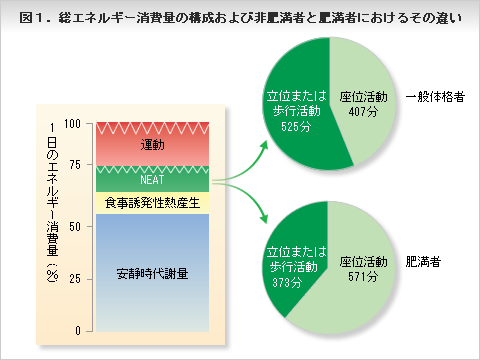

骨に衝撃がかからない生活というのは、運動をしないで一日中座っているような生活です。

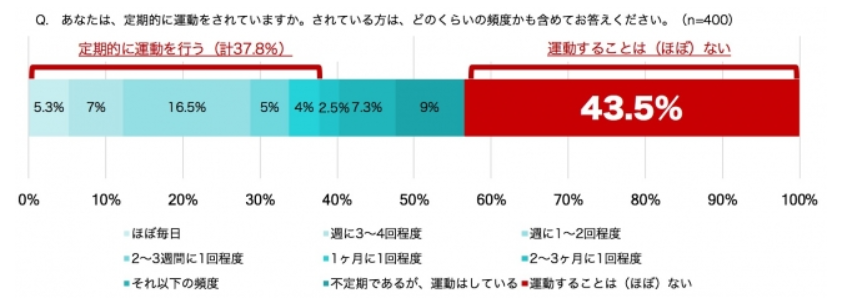

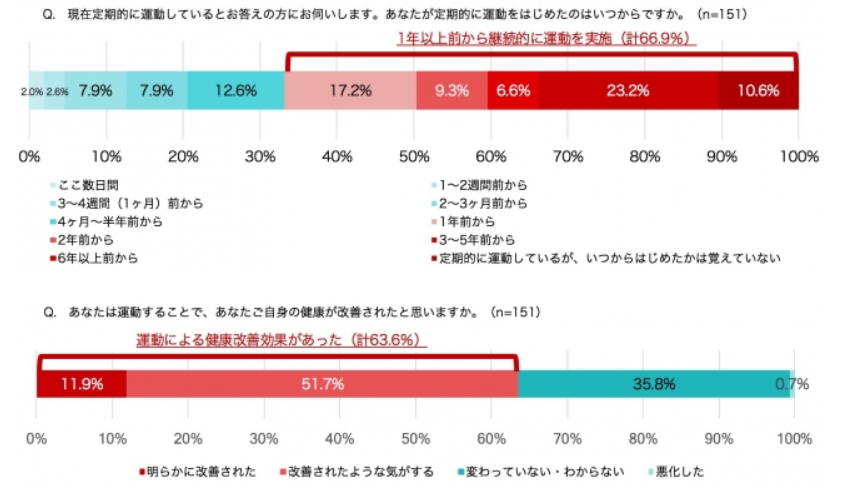

つまり、運動習慣がないというのは、骨粗しょう症になりやすいということになります。

火野正平さんは日本全国を自転車で巡るNHK BSプレミアム「にっぽん縦断 こころ旅」で旅人を務めていて運動習慣があると思ってしまいますが、実はNHKスペシャル「人体」で紹介された米ミズーリ大学のヒントン博士の研究によれば、週に6時間以上ランニングまたは自転車に乗っている男性の骨量を調べたところ、骨粗鬆症予備軍とされる人の割合が自転車に乗っている人が63%だったのに対して、ランニングしている人は19%だったそうです。

ポイントは、「自転車では骨への衝撃が伝わらないから」という点。

ヒントン博士の研究によれば、週3回30分の「ジャンプ運動」を骨粗鬆症予備軍の男性にしてもらったところ、スクレロスチンの値が下がり、骨量が増えたそうです。

大事なことは骨に刺激のある運動をする習慣があることなんですね。

「骨粗鬆症(こつそしょうしょう)」とは、骨がスカスカになり、骨折しやすくなる病気です。

骨粗しょう症は、転倒から骨折、寝たきりになる危険性が高まることで知られていますが、自覚症状に乏しく、骨折してはじめて病気に気づく人も少なくありません。

60代女性の3人に1人がかかるとされる骨粗鬆症であり、骨粗鬆症の潜在患者は1千万人以上といわれるそうですが、自覚症状に乏しいため、実際に治療を受けている人は1割程度なのだそうです。

閉経後の女性の場合、女性ホルモン(エストロゲンは骨の形成に関わる細胞の働きを促進し、骨吸収を抑制する働きがある)の分泌が低下して骨量が急激に減るので、注意が必要です。

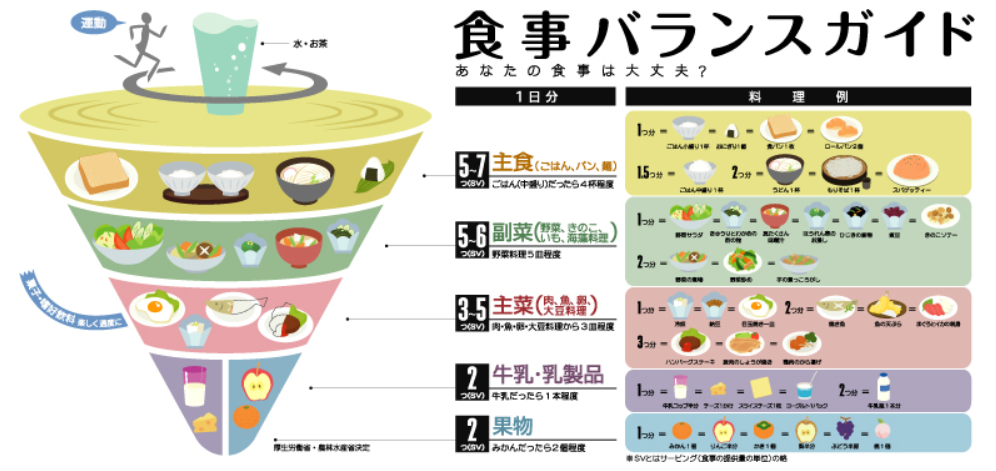

骨粗しょう症を未然に防ぐためにも、若いうちから骨密度を高めるために、骨を健康に保つ6つの栄養を摂るようにしましょう。

2019年2月5日放送の「たけしの家庭の医学」では「骨粗しょう症」を取り上げました。

骨が折れやすくなる原因である骨粗しょう症の街の人の対策はカルシウムの摂取ですが、中村幸男先生(信州大学医学部附属病院)によれば、栄養を適切に摂取し運動をしても骨折する患者がいるそうです。

中村先生によれば、カルシウム、ビタミンDの他に骨の健康に欠かせない重要な栄養素があり、それが「亜鉛」!

亜鉛の摂取を指導したところ、骨密度が大幅に改善し、また、何歳でも骨密度は上がるそうです。

→ カルシウムの多い食べ物 について詳しくはこちら

→ 亜鉛の多い食べ物 について詳しくはこちら

また、日を浴びることや運動をすることも骨を強くすることになるので、天気のいい日は運動をするように心がけましょう。

骨密度が治療が必要なほど低い場合には、薬や注射による治療を行なう必要があります。

骨折をしないためにも、また骨折治療をした後も骨粗しょう症治療をしていた患者さんの方が治りやすいので、しっかりと骨粗しょう症の治療を行ないましょう。

■まとめ

骨粗しょう症が進むと「大腿骨骨折」や「いつの間にか骨折」が生じやすくなります。

運動器の障害のために要介護となる危険の高い状態のことをロコモティブシンドローム(運動器症候群)と言いますが、ロコモティブシンドロームの要因となる骨粗鬆症・変形性関節症・脊柱管狭窄症の3つの病気になると、運動器の障害が生まれ、要介護状態になる危険性が高くなります。

火野正平さんの死因は発表されていませんが、いつの間にか骨折を起こしたことからも、骨粗しょう症の可能性もあり、骨折によって要介護のリスクは高まっていきます。

骨粗しょう症になると体が弱ってしまいやすくなるので、若いうちから骨粗しょう症予防をしていきましょう。

→ 骨粗しょう症の症状・原因・予防・食事 についてはこちら

【骨粗しょう症関連記事】

- 大阪医大・近畿大、骨粗しょう症が進むと生じやすい「大腿骨骨折」は西日本が高い|【仮説】西日本では血液透析患者が多いため大腿骨を骨折する人が多い?

- 樹木希林さん、大腿骨骨折のため手術|大腿骨骨折は骨粗鬆症が進むと生じやすい!

- 女性の股関節骨折は死亡リスクを高める|50歳以上の女性の約半数が骨粗しょう症による骨折を経験|米研究

- 高齢出産した女性の間で腰椎の圧迫骨折が増えている!?|大阪市立大病院

- レモンを食べると骨粗しょう症予防に効果がある|県立広島大

- <骨粗しょう症>紅茶のポリフェノール「テアフラビン」に予防効果

- 【バイキング】健康の新常識(ストレッチ・青魚・コレステロール・紅茶・食物繊維)|2月8日

- カルシウムチェック|カルシウムと骨粗鬆症

- 女性アスリートが陥る3つの障害は「栄養不足」「月経(月経不順や無月経)」「骨」

- 北京市民の3割が高脂血症!?肥満や脂肪肝、骨粗しょう症も増加

- やせすぎも注意 月経異常、骨粗しょう症 子どもの健康に影響

- 【みんなの家庭の医学】骨粗しょう症予防にゴマ(カルシウム・マグネシウム・亜鉛)|10月20日

- 10月20日は世界骨粗鬆症デー(World Osteoporosis Day)