■「データヘルス・ポータルサイト」に6773万人分の健康診断、医療費、生活習慣などのデータを統合|#東大 データヘルス・ポータルサイト 参考画像:データヘルス・ポータルサイト |スクリーンショット

<健保情報>サイトに統合 6773万人分、病気予防に活用

(2017/11/20、毎日新聞)

1399の健康保険組合(2946万人)と、中小企業の全国健康保険協会(協会けんぽ、3827万人)が持つデータを統合することで、業界別・地域別の健康状態の傾向や、どの健保組合がどれぐらい医療費を使い、どんな対策を取っているかを比較検討できる。

東京大は、国内6773万人分の健康診断、医療費、生活習慣などのデータを集計した分析・支援するウェブサイト「データヘルス・ポータルサイト 」を運用するそうです。

厚生労働省、個人の医療データの一元管理で医療の効率化目指す 2020年度から では、厚生労働省は、過去の病院での治療歴や薬の使用状況、健診結果など様々な情報を一元化したデータベース「PeOPLe(ピープル)」(仮称)を2020年度からの運用を目指すということについて取り上げましたが、今回、1399の健康保険組合(2946万人)と、中小企業の全国健康保険協会(協会けんぽ、3827万人)が持つデータを統合し、今後は、1880ある市町村国民健康保険(3294万人、国保組合含む)も加入も検討することから、ほぼ全国民がデータヘルス・ポータルサイトに参加することになり、医療・健康・介護を把握できるプラットフォーム作りの基盤となりそうです。

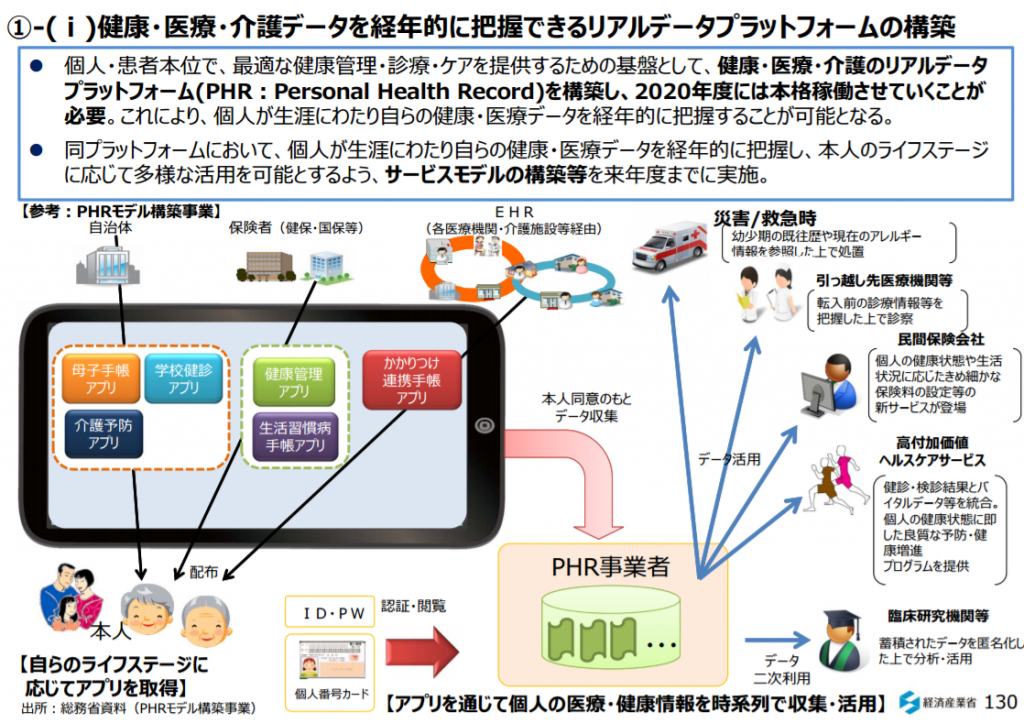

健康・医療・介護データを経年的に把握できるリアルデータプラットフォームの構築|新産業構造ビジョン|経済産業省 参考画像:「新産業構造ビジョン」 (2017/5/29、経済産業省)|スクリーンショット

経済産業省の「新産業構造ビジョン」によれば、個人が自らの生涯の健康・医療データを経年的に把握するため、また、最適な健康管理・医療を提供するための基盤として、健康・医療・介護のリアルデータプラットフォーム(PHR:Personal Health Record)を構築し、2020年度には本格稼働させていくことが必要と提案されています。

【参考リンク】

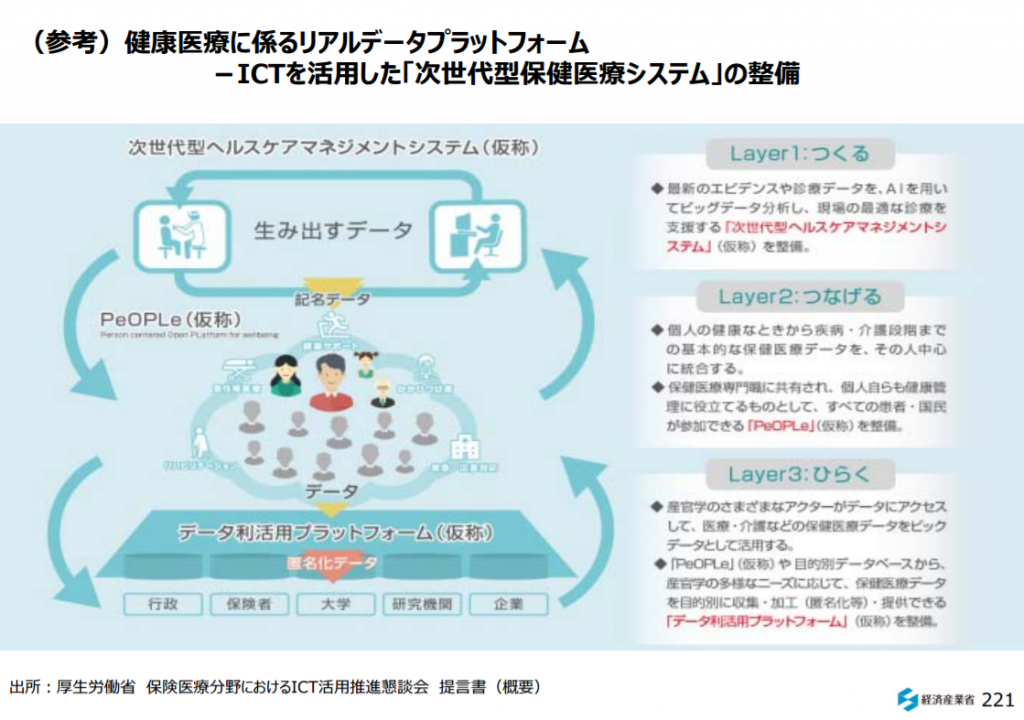

■健康医療に係るリアルデータプラットフォーム-ICTを活⽤した「次世代型保健医療システム」の整備 健康医療に係るリアルデータプラットフォーム|ICTを活用した「次世代型保健医療システム」の整備|新産業構造ビジョン|経済産業省 参考画像:「新産業構造ビジョン」 (2017/5/29、経済産業省)|スクリーンショット

Layer1:つくる

最新のエビデンスや診療データを、AIを用いてビッグデータ分析し、現場の最適な診療を支援する「次世代型ヘルスケアマネジメントシステム」(仮称)を整備。

Layer2:つなげる

個人の健康な時から疾病・介護段階までの基本的な保健医療データを、その人中心に統合する。

保健医療専門職に共有され、個人自らも健康管理に役立てるものとして、すべての患者・国民が参加できる「PeOPLe」(仮称)を整備。

Layer3:ひらく

産官学のさまざまなアクターがデータにアクセスして、医療・介護などの保険医療データをビッグデータとして活用する。

「PeOPLe」(仮称)や目的別データベースから産官学の多様なニーズに応じて、保険医療データを目的別に収集・加工(匿名化等)・提供できる「データ利活用プラットフォーム」(仮称)を整備。

■ブロックチェーン技術を活用した医療データの記録・管理 エストニア、医療データの記録・管理にブロックチェーン技術を活用すべく試験運用中|日本で導入するにはどのようなことが必要か? によれば、エストニアでは、医療データの記録・管理にブロックチェーン技術を活用すべく試験運用が行なわれているそうです。

【参考リンク】

医療データの記録・管理にブロックチェーン技術を活用するとどう変わるのでしょうか?

Estonia prescribes blockchain for healthcare data security |Health Matters(2017/3/16、pwc)を参考にまとめてみます。

●個人の医療情報・健康記録を安全に保管することができる

First, health records can be stored securely in a ledger on which all participants (health professionals, patients, insurers) can rely.Doctors, surgeons, pharmacists and other medical professionals all have instant access to an agreed set of data about a patient.

ブロックチェーン技術を活用することで医療情報の偽造・改ざんを防止すると同時に、暗号化技術によって非常に重要な情報である個人の医療情報・健康記録を安全に保管することができます。

これまでは医療情報のような個人情報は巨大な仲介役が管理していましたが、ブロックチェーン技術を活用すれば、そのデータは自分が管理することができるようになります。

データを企業に受け渡すことでサービスを利用している現代ですが、ブロックチェーンが浸透すれば、自分の情報を自分でコントロールすることができるようになるのです。

●医療従事者が患者のデータに即座にアクセスできる

必要な情報だけを医療従事者が即座にアクセスすることができるようになります。

あまりなりたくはないものですが、病気や事故になったとしても、即座に医療従事者がそのデータにアクセスすることにより治療が受けられるようになるわけです。

Its Patient Portal gives citizens access to medical documents, referral responses, prescriptions, and insurance information.Individuals can also use the Portal to declare their intentions regarding blood transfusions and organ donation.

エストニアの患者ポータルでは、医療文書・処方箋・保険情報にアクセスができ、輸血や臓器提供に関する意向も宣言することができるそうです。

つまり、まとめると、医療データの記録・管理にブロックチェーン技術を活用することにより、次のような変化が起こります。

医療情報の偽造・改ざんを防ぐ

個人の医療情報・健康記録を安全に保管

医療情報などの個人情報が自分の手に戻ってくる

患者や医療従事者が医療情報に即座にアクセスできる

【関連記事】

■まとめ

コデインの作用は個人が遺伝によって受け継いだものによって大きく異なることが判明したが、それと同時に、ほぼすべての医学的介入の影響もひとりひとり非常に異なることが分かっている。それは、よい方向に作用する場合も、悪い方向に作用する場合もある。

G Rose (1985).Sick individuals and sick populations. Int J Epidemiol. 1985 Mar;14(1):32-8.

「遺伝子は、変えられる。」(著:シャロン・モアレム)で紹介されている英国の医師ジェフリー・ローズさんが「予防医学のパラドックス」と呼んだ考え方を簡単に言えば、遺伝子的に数が勝っているグループに効く薬があったとしても、その薬があなた自身にも効くかどうかはわからず、よい方向に出ることもあれば、悪い方向に出るかもしれないということです。

医師は研究で集められたエビデンスに基づいて書かれたガイドラインに沿って医療を行ないます。

その医療は全体に対しては病気を治す方法であるのですが、ある個人に対しては良い結果を持たらさないかもしれないのです。(確率がどれくらいかはわかりませんが)

そのように考えると、自分自身の健康を守る方法としては、いろんな健康情報にアクセスするよりも、遺伝子検査を受けたり、自分自身の家族・親戚など血縁関係にある人の病気や薬に対する家族歴を知ることが重要なのかもしれません。

創薬は、ビッグデータ活用で激変する〜奥野恭史・京都大学教授/理化学研究所副グループディレクター

(2017/1/17、Top Researchers)

ゲノムの配列には個人個人の体質を区別する情報が入っていますので、その医学的解釈が出来れば、私たち一人一人の体質にあったオーダーメードの医療が可能になります。この夢の医療を「ゲノム医療」と呼んでいるのです。

遺伝的に特定の病気になりやすい体質、よくいわれるのが、家族歴とかある病気になりやすい家系というものは存在していて、そうした遺伝情報がゲノムに書かれており、ゲノムを解析することによって病気の原因を知ったり、治療法を選んでいくことを「ゲノム医療」と呼ぶそうです。

また、遺伝子検査は病気の早期発見にも期待ができます。

家族性高コレステロール血症の重症化しやすい遺伝子の特徴が解明|国立循環器病研究センター によれば、家族性高コレステロール血症(FH)の患者は、急速に動脈硬化が発症・進行する危険性があります。

早く家族性高コレステロール血症(FH)と診断を受けて適切な治療(LDLコレステロールのコントロール)を受けはじめ、動脈硬化の進行を抑えることです。

そのためにも、遺伝子検査で重症化しやすいと診断できれば、家族性高コレステロール血症を早期に治療ができるようになるのではないかと考えられます。

遺伝子検査で思い出されるのは、病気(がん)のリスクを下げるために卵巣と卵管の摘出手術を行なったアンジェリーナジョリーさんです。

アンジェリーナ・ジョリー(ANGELINA JOLIE)、がんリスクを減らすため卵巣と卵管の摘出手術をしていたことを告白 によれば、BRCA1遺伝子変異を持つ人は、乳がんや卵巣がんの発症リスクが「とてつもなく高い」ことから、がんの発症リスクを低下させるために、健康な卵管と卵巣を摘出する手術を受けました。

【関連記事】

遺伝子検査についてポジティブな面について紹介してきましたが、考えなければならない問題もあります。

アンジェリーナジョリーさんは、遺伝子検査についてポジティブに受け取り、病気になるリスクを予め下げるために手術をいう選択をしましたが、将来的に病気になるリスクがあっても現時点では病気が起きていない健康な体にメスを入れることにより傷をつけてよいのかという倫理的な問題があります。

なぜなら、医師たちは今まで「primum non nocere(プリムム・ノン・ノケレ)」という格言に従って医療を行ってきたからだ。*

*「まずは害をなさざること」という意味のラテン語[医学的介入によって患者の体を傷つける前に、まず様子を見るべき、という意味合いがある]。

ただ、遺伝子検査をすることによって、病気のリスクを下げる期待ができる一方、遺伝子情報は究極の個人情報ともいえるため、その扱いには慎重にならざるを得ません。

例えば、保険会社が遺伝子情報を要求すれば、生命保険や身体障害保険に関する影響があるかもしれません。

また、「遺伝子スクリーニング(ふるい分け)」や「生命の選択」といった問題もあります。

結婚をして子供を持つことを予定している未来のカップルが、将来生まれてくる子供の健康のことを考えて遺伝子検査を行なった際に、二人の間にできる子供には遺伝子の問題を抱える可能性が高いとなった場合にどうするかという問題も生まれるかもしれません。

「将来の子」遺伝病検査、商業主義に懸念…学会が批判・声明発表へ (2017/7/5、読売新聞)によれば、日本人類遺伝学会、日本産科婦人科学会、日本遺伝カウンセリング学会、日本家族性腫瘍学会など9学会・団体が、生まれる子どもについての遺伝病の発症確率を予測する遺伝子検査サービスに対して声明を発表するそうです。

これからは、遺伝子情報による差別の問題をどうするかを継続して考えながら、遺伝子情報を守るテクノロジー(例えばブロックチェーン)を並行して開発していく必要があると思います。

【関連記事】続きを読む 「データヘルス・ポータルサイト」に6773万人分の健康診断、医療費、生活習慣などのデータを統合|#東大 →