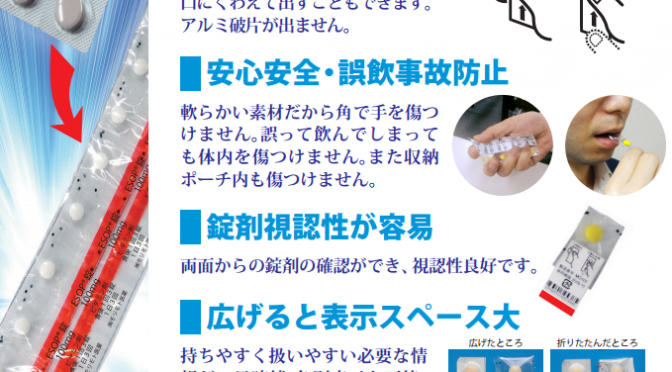

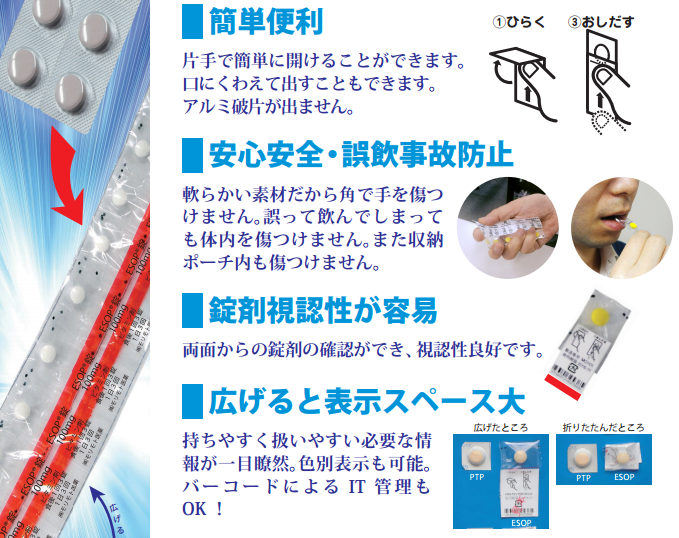

参考画像:ESOP|モリモト医薬PDF スクリーンショット

昨日の #ITヘルスケア学会 で知り合ったNP医薬さんの薬の包装技術、ESOPが素晴らしかった。ロボットアームと組み合わせたらカスタムに調合した薬とかにも使えそう。薬1つ1つにバーコードつけられたり、湿気しっかり防止してたり。 pic.twitter.com/2wrsYkpLrv

— Nobi Hayashi 林信行 (@nobi) 2015, 6月 6

包装技術のESOPが気になったので調べてみました。

■ESOPとは

【モリモト医薬】新規錠剤包装「ESOP」開発‐PTP誤飲事故解消の抜本対策に (2015/4/21、薬事日報)

ESOPは「Easy Seal Open Pack」の略。 ポリエチレン樹脂を主体にした無色透明の柔らかいフィルムで錠剤を上下から挟み、四方を圧着して気密性を高めたもの。 錠剤を指で押し出して圧着部分を開封し、そのまま口で吸い込むようにして錠剤を服用できる。

ESOPとは、柔らかいフィルムで錠剤を圧着して、飲むときには、錠剤を指で押して圧着部分を開封するというものです。

これまで薬の包装といえば、プラスチックにアルミなどを貼り付けたPTP包装シートと呼ばれるものが主流でした。

しかし、錠剤と一緒にPTP包装を誤飲してしまう事故が頻発していたそうです。

■ESOPが生まれた背景

注意!高齢者に目立つ薬の包装シートの誤飲事故 -飲み込んだPTP包装が喉や食道などを傷つけるおそれも- (2010/9/15、国民生活センター)

1996年以前のPTP包装は、縦横にそれぞれミシン目が入って、1錠ずつ切り離せる構造だったが、錠剤と一緒にPTP包装を誤飲してしまう事故が頻発したため、1錠ずつに切り離せないようにミシン目を一方向のみとし、誤飲の注意表示を増やすなどの対策がとられた。

しかし、その後も依然として誤飲事故は後を絶たない。

1錠単位に切り離した薬をPTP包装のまま飲み込んでしまうと、自力で取り出すことは難しく、X線写真にも写りにくいため、内視鏡で取り出すことになり、身体への負担も大きい。

PTP包装のまま飲み込んでしまうと、体への負担も大きかったため、根本的な改善が望まれていました。

■今後の可能性

ESOPによって、気密性が高まったことで、より薬(錠剤)の品質が保持されるようになったというのは、よいことですよね。

今後期待されるのは、誤って飲んでしまっても、安全に消化される包装材料となってくるのではないでしょうか。