参考画像:血液検査で、がんに向かう肝炎の進行度がわかる~糖鎖解析技術を用いて~|産総研スクリーンショット

> 健康・美容チェック > 肝臓 > 肝臓の病気 > 肝炎 > 肝炎の進行度を血液で検査 肝細胞にある糖鎖を手掛かりに肝硬変や肝臓がんに進行するリスクを判断|産総研・名古屋市立大など

■肝炎の進行度を血液で検査 肝細胞にある糖鎖を手掛かりに肝硬変や肝臓がんに進行するリスクを判断

(2009/10/2、NIKKEI NET いきいき健康)

産業技術総合研究所糖鎖医工学研究センターと名古屋市立大学などの研究チームは、肝炎の進行度合いを血液検査で調べる方法を開発した。

肝細胞にある糖鎖を手掛かりに、肝硬変や肝臓がんに進行するリスクを判断する。

従来のように肝臓に細い針を刺して細胞をとる必要がなく、患者の負担が大きく軽減する。

1年半後をめどに一般病院でも利用できるような検査機器の開発を目指す。

産業技術総合研究所糖鎖医工学研究センターと名古屋市立大学などの研究チームは肝炎の進行度を血液検査で調べる手法(肝細胞にある糖鎖を手掛かりに肝硬変や肝臓がんに進行するリスクを判断する方法)が開発されたそうです。

■従来の手法は患者への身体的・経済的活動への負担が大きい

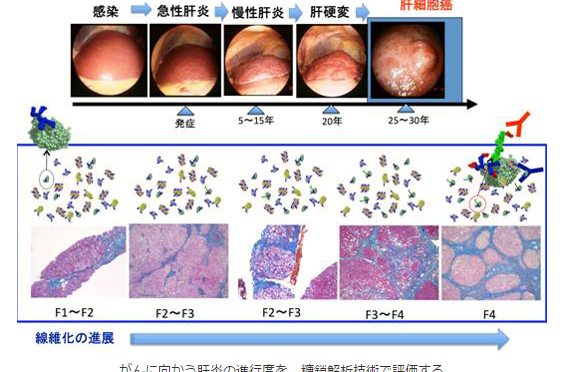

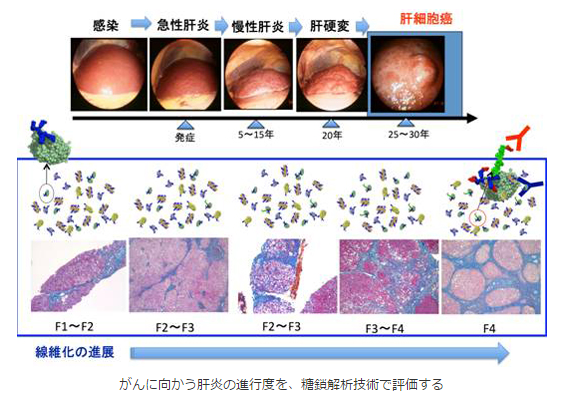

血液検査で、がんに向かう肝炎の進行度がわかる~糖鎖解析技術を用いて~

(2009/10/2、産総研)

慢性肝炎の診断治療のプロセスにおいて、肝炎ウイルスの持続感染により進む、肝臓の線維化の程度を確定することが必要となり、肝臓の組織病理学的検査(生検:バイオプシー)がしばしばなされる。生検検査は、体外より肝臓に向けて差し込んだ針によって、肝臓組織を採取して行う検査であるために、出血などのリスクもあり、身体的負担が大きい。しかも検査に際して、1週間程度の入院を必要とするので、この間の社会的経済的活動も制約される。

従来の手法は肝生検という方法で針で肝臓組織を採取して行う検査を行なうため、出血などによる身体的負担だけでなく、1週間程度の入院も必要だったそうです。

今回開発された肝細胞の線維化の程度を反映する糖タンパク質マーカーを使う血液検査でであれば、患者の負担が軽減されるようです。

肝炎が進行すると、肝硬変・肝臓がんになる危険性が高まりますが、進行度合いを把握することで、より適切な治療法を選択することができるようになります。

今回の研究に期待ですね。

→ 肝炎とは|肝炎(B型・C型・アルコール性)の症状・原因・チェック について詳しくはこちら

→ 肝硬変とは|肝硬変の症状・原因・食事 について詳しくはこちら

→ 肝臓がん|肝臓がんの症状(初期・末期) について詳しくはこちら

【参考リンク】

- 血液検査で、がんに向かう肝炎の進行度がわかる~糖鎖解析技術を用いて~(2009/10/2、産総研)

- 肝細胞にある糖鎖を手掛かりに肝硬変や肝臓がんに進行するリスクを判断(産総研)

【関連記事】

- 肝臓の検査・エゴマで肝臓がん予防・肝臓がん治療(泉並木)|#世界一受けたい授業

- 「非アルコール性脂肪肝炎(NASH)」を血液検査で精度よく診断できる新手法開発―大阪大

- NASHを超音波など2種類の波を用いて「脂肪の蓄積量」と「肝臓の硬さ」を測定し精度よく診断できる手法を開発|大阪市立大

- 肝炎の進行度を血液で検査 肝細胞にある糖鎖を手掛かりに肝硬変や肝臓がんに進行するリスクを判断|産総研・名古屋市立大など

【関連記事】

- 尿の色が濃い|なぜ尿の色が茶色っぽく濃くなるのか|肝臓の病気の症状

- 黄疸(おうだん)とは|症状・原因・メカニズム|肝臓の病気の症状

- 腹水|なぜ肝臓が悪くなるとおなかに体液がたまるのか|肝臓の病気の症状

- むくみ|なぜ肝臓が悪くなるとむくむのか|肝臓の病気の症状

- 疲れやすい・体がだるい(倦怠感)|肝臓の病気になるとなぜ疲れやすくなるのか?|肝臓の病気の症状

- 食欲不振の原因|なぜ肝炎・肝硬変・肝臓がんになると食欲がなくなるのか?|肝臓の病気の症状

- 発熱|なぜ肝臓の病気(肝炎・肝硬変・肝臓がん)になると「微熱がある」という症状が現れるのか?

- 手のひらが赤くなる|なぜ肝臓が悪くなると掌が赤くなるのか

- かゆみ|なぜ肝機能が低下するとかゆくなるのか?|肝機能低下の症状

- 女性化乳房|なぜ肝硬変になると男性の胸が女性のように膨らんでしまうのか|肝硬変の症状

- クモ状血管拡張(くも状血管腫)の原因|肝臓病(肝硬変)の症状

- 肝機能の低下がわかるチェックリストと肝臓病の初期症状のサイン

肝臓関連ワード

肝臓関連ワード

■肝炎とは|肝炎(B型・C型・アルコール性)の症状・原因・チェック

■NASH(非アルコール性脂肪性肝炎)の症状・食事・改善方法

■肝臓の数値・検査値|ALT(GPT)・AST(GOT)・γ-GTP