白菜と豚バラのトマトミルフィーユ鍋の作り方・レシピ/ばあちゃんの料理教室/How To Make Tomato Tomato Mille-Feuille Nabe (Hot Pot)

忙しい日でもさっと作れて、それでいて体をじんわり整えてくれる一皿です。

ばあちゃんはよく言います。

「ねぇねぇ聞いて、体は急には変わらんのよ。毎日の台所がつくるとよ。」

この記事では、ばあちゃん直伝の「白菜と豚バラのトマトミルフィーユ鍋」の作り方を写真付きで丁寧に解説します。

家庭でも再現しやすいよう「料理のコツ」や「失敗しないポイント」まで取り上げます。

※このレシピはテレビ番組/家庭の知恵から生まれた実践的な料理法です。

今回は「白菜と豚バラのトマトミルフィーユ鍋」の作り方を紹介します。

このレシピは、「ばあちゃんの料理はなぜ体にやさしいのか?」という考え方に基づいた家庭料理のひとつです。

→ なぜ「ばあちゃんの料理」は体にやさしいの?─家庭の知恵から考える、食と健康

ちなみに、白菜と豚バラのトマトミルフィーユ鍋はロシアの方々にたくさん見て頂いた動画です。

ロシア風ロール・キャベツ「ガルブツィ」と似ているからみたいで、この料理を紹介しているWEBサイトでは、「手作りのガルブツィを断る人は誰もいない」ぐらいみんなが喜ぶレシピみたいですよ。

【動画チャプター】

オープニング・材料と作り方紹介 0:00

白菜を1/4にカットし、芯の部分を取り除きます。 0:06

白菜と豚バラを交互にはさみ、4センチほどにカットし、切り口(断面)を上にして鍋にぎっしり詰めます。 0:25

トマトホール缶の中身をボウルに出して手でつぶしたら、鍋に入れ、酒、おろしにんにく、固形コンソメを入れて、中火で10~15分煮ます。 1:22

白菜の水分がしっかり出てきたら、鍋の中身が崩れないように軽く混ぜ、塩コショウで味を調えます。 2:16

クッキング用とろけるチーズをかけて、蓋をして中火にかけて溶かします。 2:20

実食 2:30

【概要欄の目次】

◎白菜と豚バラのトマトミルフィーユ鍋の作り方◎

| 材料 | 分量(3人分) |

|——|——|

| 白菜 | 1/2個 |

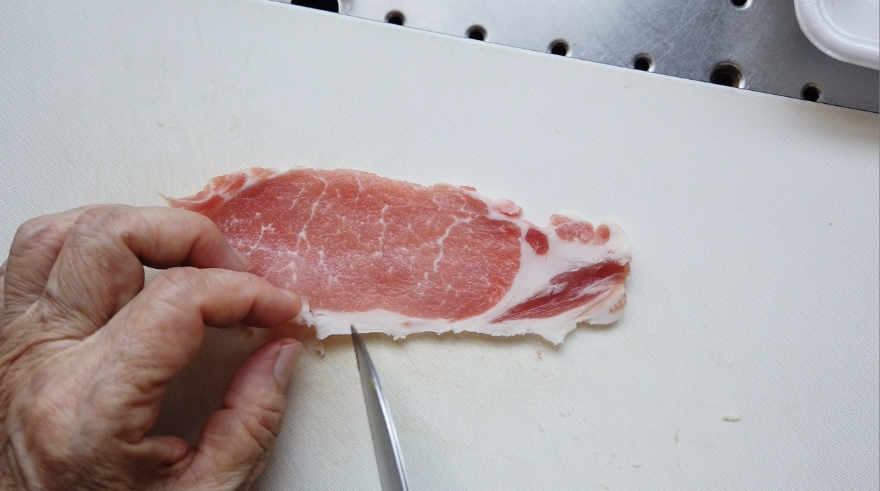

| 豚バラ肉 | 200g |

| トマトホール缶 | 1缶(400g) |

| 酒 | 100ml |

| おろしにんにく | 1かけ |

| コンソメ(固形) | 1個 |

| 塩コショウ | 適量 |

| クッキング用とろけるチーズ | 適量 |

| バジル | 適量 |

| ※切り餅(お好み)|

【作り方】

1.白菜を1/4にカットし、芯の部分を取り除きます。

2.白菜と豚バラを交互にはさみ、4センチほどにカットします。

3.切り口(断面)を上にして鍋にぎっしり詰めます。

4.トマトホール缶の中身をボウルに出して手でつぶしたら、鍋に入れ、酒、おろしにんにく、固形コンソメを入れて、中火で10~15分煮ます。

5.白菜の水分がしっかり出てきたら、鍋の中身が崩れないように軽く混ぜ、塩コショウで味を調えます。

6.クッキング用とろけるチーズをかけて、蓋をして中火にかけて溶かします。

7.最後にバジルをかけて出来上がり!

※お好みで薄くスライスした切り餅を入れても美味しいと思います。

■【おばあちゃんの知恵袋】作り方のポイント・コツ

コツ1)白菜と豚バラのミルフィーユ鍋にトマトとコンソメを使うことで洋風アレンジしてみました。

コツ2)チーズを加えることで旨味も増していますのでぜひ!

このような作り方は、特別な健康法ではなく、家庭で無理なく続けるための知恵として受け継がれてきました。

家庭料理は「完璧」より「続くこと」。

こうした考え方については、こちらの記事で詳しくまとめています。

→ なぜ「ばあちゃんの料理」は体にやさしいの?─家庭の知恵から考える、食と健康

■おススメする方・栄養のポイント

ばあちゃん「ねえねえ聞いて、これってね。白菜はアブラナ科で体に良かとよ。」

白菜はアブラナ科アブラナ属の野菜です。

●アブラナ科の野菜の白菜はがんを抑制するとされる成分『イソチオシアネート』を多く含むため、効果があるのではないかと考えられるそうです。

【関連記事】

認知症予防のために毎日食べたい!抗炎症力や抗酸化力を持つ○○科の野菜とは何?によれば、アブラナ科の野菜には、認知症予防に欠かせない「抗炎症力」「解毒力」「抗酸化力」という3つの力が備わっているため、認知症リスクを減らすために毎日食べたい食材としてアブラナ科の野菜を紹介しています。

【関連記事】

- アブラナ科野菜の摂取量が多いほど全死亡リスクが減少!なぜアブラナ科野菜摂取量が多いと死亡リスクが低下するの?

- 喫煙しない男性ではアブラナ科野菜の摂取が多いほど肺がんになりにくい/国立がん研究センター

- 食道がん、野菜と果物で危険半減|アブラナ科のイソチオシアネートで食道がんのリスクが低下|厚労省研究班

この考え方についてはこちら → なぜ「ばあちゃんの料理」は体にやさしいの?─家庭の知恵から考える、食と健康

■栄養の定義

■イソチオシアネートとは?

アブラナ科の野菜「白菜」には抗酸化作用を持つ「イソチオシアネート(Isothiocyanate)」という栄養素が含まれています。

イソチオシアネートが体内に入ると、抗酸化物質が大量に作られ始め、抗酸化物質が、全身の細胞内にある有害な活性酸素を無毒化してくれることにより、がんの発生を抑制してくれると考えられるそうです。

国際がん研究機関(IARC)によれば、ブロッコリー・キャベツ・クレソンなどアブラナ科の野菜ががんリスクを減少させると発表されているそうです。

野菜・果物摂取と扁平上皮細胞由来食道がんとの関連について|多目的コホート研究|国立がん研究センターによれば、野菜・果物の種類別では、キャベツや大根などのアブラナ科の野菜の摂取がよいそうで、アブラナ科の野菜は、がんを抑制するとされる成分『イソチオシアネート』を多く含むため、効果があるのではないかと考えられるそうです。

【関連記事】

※健康効果は食生活全体のバランスが重要です。

トマトミルフィーユ鍋と相性がいいのはオメガ3を含むえごま油。

▶ 仕上げにほんの数滴たらすだけで風味が増します。

長崎県産えごま油 1,944円(税込)

【新物】島根県産えごま油(50g)|低温圧搾生搾り|オメガ3(αリノレン酸)を摂ろう! 1,944円(税込)

■この一皿は、10年後の体にどう効く?

この料理が支える未来:

●がんリスクの減少

●認知症リスクの減少

▶ これは「治す料理」ではなく「整える料理」です。

10年後も動ける体は、特別な健康法ではなく、毎日の積み重ねから。

こうした考え方については、こちらの記事で詳しくまとめています。

→ なぜ「ばあちゃんの料理」は体にやさしいの?─家庭の知恵から考える、食と健康

■Q&A

■関連レシピ・記事

白菜と豆腐とツナのクリーム煮レシピ・作り方【ばあちゃんの料理教室】/How to make Creamed Chinese cabbage, Tofu and Tuna.

白菜と手羽先のスープ(コラーゲン鍋)の作り方/料理初心者向け白菜レシピ/ばあちゃんの料理教室/How To Make Chinese Cabbage And Chicken Wings Soup

鶏むね肉と白菜のトロトロ煮(中華煮)の作り方・レシピ/ばあちゃんの料理教室

白菜と豚肉とキノコのクリーム煮レシピ・作り方【ばあちゃんの料理教室】/How To Make Creamed Chinese Cabbage, Pork and Mushrooms

■まとめ

ばあちゃんの白菜と豚バラのトマトミルフィーユ鍋は…

●簡単で美味しい

●アブラナ科の野菜の白菜はがんを抑制するとされる成分『イソチオシアネート』を多く含むためという理由で健康にも良い

ので、ぜひ作ってみてくださいね。

この一皿は、忙しい日の救いであり、未来の自分への投資でもあります。

ばあちゃんは言います。

「難しいことせんでええんよ。今日のごはんを大事にしてね。」

このレシピも、ばあちゃんの料理が体にやさしいと言われる理由のひとつだと感じています。

家庭料理の考え方については、こちらの記事でまとめています。

この考え方についてはこちら → なぜ「ばあちゃんの料理」は体にやさしいの?─家庭の知恵から考える、食と健康

※ばあちゃんの料理が続いてきた理由は、特別な栄養学ではなく、“無理なく続く味”だったからです。

※動画を見て作り方がわからないときはコメント欄に「(何分何秒) ○○がわかりにくい」というようにコメントしてくださいね。

→ ばあちゃんの料理教室SNS・ばあちゃんの料理教室ができたきっかけ はこちら

|

|

新品価格 |

![]()

→ 【予約したお客様に聞いてみた!】レシピ本を予約した理由とは? はこちら

———————————————————————–

★ FOLLOW Hakuraidou ★

📺 Please SUBSCRIBE ▶︎ YouTube

Ⓗ 舶来堂|長崎逸品のお取り寄せ

Ⓢ Store ▶︎ ハクライドウストア

🌎 Website ▶︎ 40代・50代のための健康情報ならハクライドウ

Ⓑ Blog ▶︎ 40代・50代のための健康美容ブログ「HAKUR」|ダイエット・恋愛

🐤 Twitter ▶︎ Twitter

📖 Facebook ▶︎ Facebook

📷 Instagram ▶︎ Instagram

Ⓟ Pinterest ▶︎ Pinterest

Ⓣ TikTok ▶︎ TikTok

———————————————————————–

#白菜と豚バラのトマトミルフィーユ鍋 #鍋料理 #白菜レシピ

#ばあちゃんの料理教室 #おばあちゃんの料理 #料理初心者 #料理動画

#作ってみたくなるハクライドウグルメ

#レシピ #料理 #自家製

———————————————————————–

撮影機材(Equipment)

Camera:Osmo Pocket(DJI)

———————————————————————–

この街を初めて訪れた方へ

この記事は、例えるなら「ばあちゃんの料理教室(ハクライドウ)」という街の中の「ひとつの家」です。

この街には、生活・料理・健康についての記事が、

同じ考え方のもとで並んでいます。

ここまで書いてきた内容は、

単発の健康情報やレシピの話ではありません。

この街では、

「何を食べるか」よりも

「どうやって暮らしの中で調整してきたか」を大切にしています。

もし、

なぜこういう考え方になるのか

他の記事はどんな視点で書かれているのか

この話が、全体の中でどこに位置づくのか

が少しでも気になったら、

この街の歩き方をまとめたページがあります。

▶ はじめての方は

👉 この街の歩き方ガイドから全体を見渡すのがおすすめです。

▶ この街の地図を見る(全体像を把握したい方へ)

※ 無理に読まなくて大丈夫です。

気になったときに、いつでも戻ってきてください。

この考え方の全体像(意味のハブ)

この記事で触れた内容は、以下の概念記事の一部として位置づけられています。

▶ ばあちゃんの家庭料理|この街の原点

この街の考え方について

この記事は、

「人の生活を、断定せず、文脈ごと残す」

という この街の憲法 に基づいて書かれています。

▶ この街の憲法を読む