> 健康・美容チェック > 脈拍 > 脈拍数や血液中の酸素濃度などを表示し、肌に貼れる有機ELディスプレイを開発|東大

■脈拍数など表示し、肌に貼れる有機ELディスプレイを開発|東大

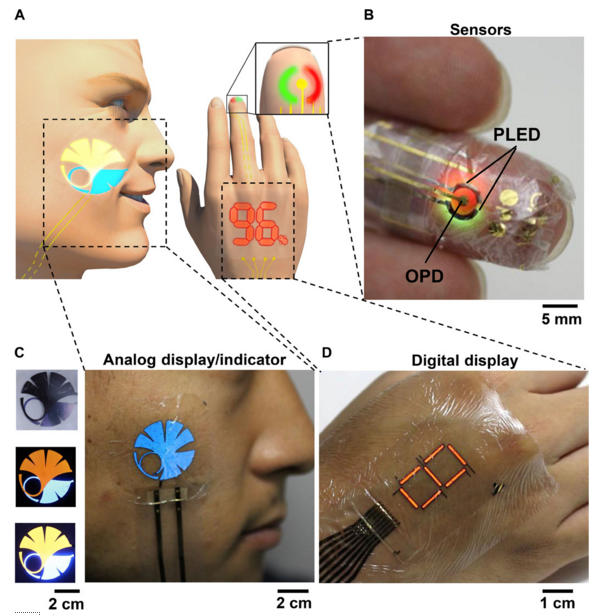

参考画像:Ultraflexible organic photonic skin|Science Advancesスクリーンショット

(2016/4/19、ITmediaニュース)

顔や手の甲に貼り付け、文字や画像を映し出せる高分子有機EL(PLED)ディスプレイを、東京大学の染谷隆夫教授らの研究グループが開発した。センサーと接続し、脈拍数や血液中の酸素濃度なども表示できる。

東京大学の染谷隆夫教授らの研究グループは、センサーで検知した脈拍数や血液中の酸素濃度を表示できる、肌にフィットして貼っていることに気付かないほど違和感なく装着できる有機ELディスプレイを開発したそうです。

近い将来は、Apple Watchのようなウェアラブル端末は時計型ではなくて、肌に貼り付けるタイプのディスプレイになっていくのかもしれません。

■未来にディスプレイは必要になるのか?

今回の記事からいくつかの未来を予想してみたいと思います。

●物体としてディスプレイを持つ必要がなるのではないか?

対向する超音波フェーズドアレイを用いた三次元非接触マニピュレーション

落合陽一さんのチームが開発した超音波を組み合わせることで物体から水滴までを空中浮遊させ、自在に操ることができる技術が開発されているそうです。

Magic Leapが開発しているのは空間に浮いているかのようなディスプレイです。

つまり、ディスプレイという存在がなくなり、何らかのテクノロジーでティスプレイが表示されるようになっていくのではないでしょうか。

PROJECT SOLI|近い将来リモコンや物理ボタンはなくなる!?によれば、物理的に触れることなく、レーダーで動作を感知して、ボタンを押したりボリュームを上げ下げする方法が考えられているようです。

物理的に何かが存在するというものではなく、物体と物体との間にはつなぎ目がなくなっていくのかもしれません。

『世界から「重力、ゲート、繋ぎ目」はなくなる。』について考えてみた

ガラスだけで出来ている家がないように、物体と物体の間には必ず繋ぎ目があるんですよね。

だけど、人間の身体には繋ぎ目はほとんどない。

だから、コンピュータはやがて繋ぎ目のない世界を作るはずなんですよ、3Dプリンタみたいに。

■未来は、肌に貼り付けるタイプor身体に内蔵するタイプ、あらゆるものにセンサーを付けるタイプ

by Mélanie Plante(画像:Creative Commons)

未来ではセンサーで表示するディスプレイをつけるのではなく、自動的にチェック・治療・データ送信などを行なうようになっていくと考えられます。

例えば、以前、生体工学で健康管理|緑内障を調べるスマ―ト・コンタクトレンズという記事で、定期的にインシュリンを注射しなければならない糖尿病患者の皮膚に超薄型で伸縮自在の電子装置を貼り付け、自動的に注射できるような仕組みというアイデアを考えました。

そのときには、未来はいくつかの選択を迫られることになるでしょう。

1.センサーを肌に貼り付けるタイプ

●生体工学で健康管理|緑内障を調べるスマ―ト・コンタクトレンズでは、生体工学を活用した埋込み型、貼り付け型で健康管理に役立つものがいろいろと開発が進んでいるようです。

●糖尿病患者に朗報!?グラフェンを使った血糖値測定と薬の投与を行なう一体型アームバンドによれば、韓国の基礎科学研究院の研究者たちが糖尿病患者のためにデザインしたのは、ユーザーの汗をモニターして、血糖値を測定し、血糖値が下がってきている場合には、極小の針で薬を注射するという血糖値の測定と薬の投与の一体型デバイスです。

●「ウェアラブル人工すい臓」、機能ごとにモジュール化|インスリン治療を低コストにするアイデアとは?

●運転手の脈波から眠気を検知する耳装着型センサー開発-富士通

2.センサーを身体に内蔵するタイプ

未来では、デバイスか、自らの身体にセンサーを内蔵する選択を迫られる?

自らの身体にセンサーを埋め込むなんてという人もいるかもしれません。(私自身もそういう考えの一人です)

ただ、私達はすでに”サイボーグ化”している!?|バイオハックの視点からによれば、「肉体を機械化することに抵抗はないのか」の問いに対して、現在も自分たちの生活は電子的な装置に頼っているのであり、要は程度の問題だというのです。

●触覚が感じられる義手開発、米国防総省|脳で義手を動かすことができるようになる!?によれば、脳の「運動皮質」部位と義手を接続して、義手の動きを思考で制御できるようになっています。

●緑内障の新治療法!?眼圧を一定に保つ「埋め込み式マイクロポンプシステム」を開発中によれば、目に本来備わっている供給・排出のための通路を活用して、眼内液の供給・排出を行なうことで、眼圧を調整する仕組みにセンサーを連動させれば、自動的に眼圧の調整をできるようになることが期待されています。

●皮膚の下に埋め込むチップで血液検査を行う未来が来る!?によれば、スイス連邦工科大学ローザンヌ校のチームが開発しているシリコン製の四角いチップで、血液のpHや温度、血液中に含まれるブドウ糖、コレステロールの値がわかるそうです。

●妊娠をコントロールする避妊チップの開発に成功ービル・ゲイツ財団出資の企業によれば、体内に埋め込んで、最大16年間使用でき、妊娠をコントロールする遠隔操作型避妊チップの開発に成功したそうです。

●近い将来はインプラント型のコンタクトレンズを着けるようになる!?

3.あらゆるものにセンサーを付けるタイプ

●トイレに後付けして糖尿病や高血圧、痛風などを検査できるシステム|サイマックスが開発中

●学習機能搭載・排泄検知シート|介護の現場を助けるニオイで検知するシート

●「お腹虚弱体質」なエンジニアがIOT駆使してオフィスのトイレ空き状況をスマホでリアルタイムに確認できるシステムを開発

■まとめ

肌に貼り付けるタイプのウェアラブル端末ができる日も近いでしょうね。