高齢者が健康状態について不安に思うこととその対策|認知症/難聴/誤嚥性肺炎/骨折・転倒/骨粗鬆症

高齢者が健康状態について不安に思うこととその対策|認知症/難聴/誤嚥性肺炎/骨折・転倒/骨粗鬆症

micheile|unsplash

高齢者が自分の健康状態について不安に思うことを参考に、その対策についてまとめてみたいと思います。

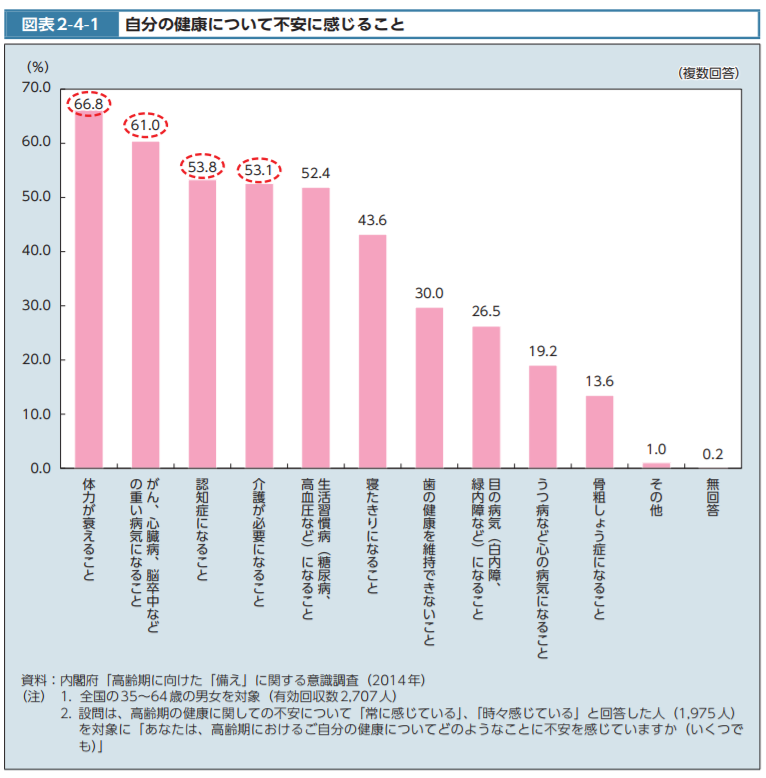

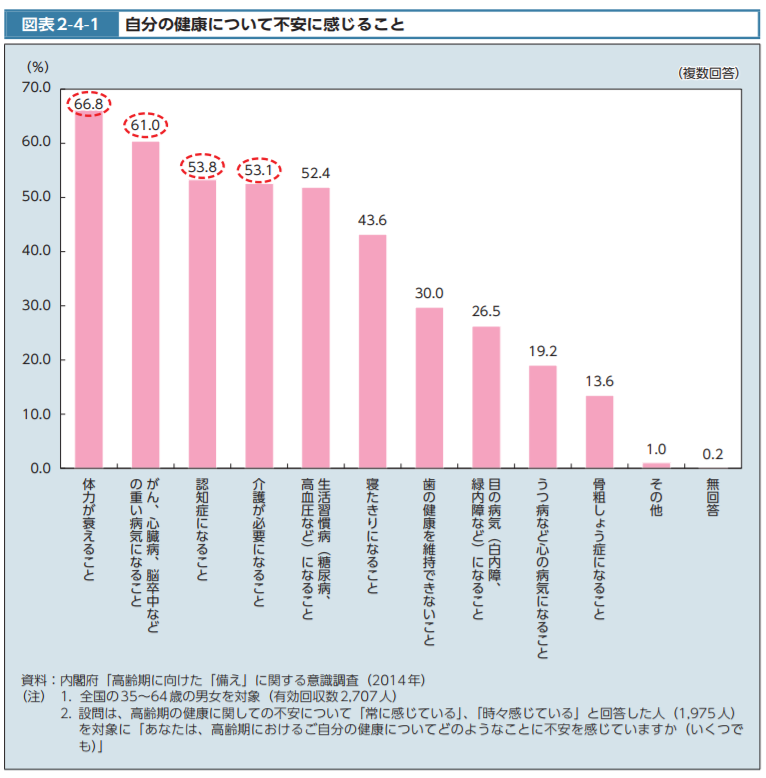

■認知症

60代の先輩が早いうちからやっておけばよかったと後悔していることとは?によれば、60代になると「認知機能の低下」や「歩行困難などの運動機能の低下」、「耳が聞こえづらくなるなど聴覚機能の低下」に対する不安が増加しています。

厚生労働省の「2019年 国民生活基礎調査の概況」によれば、介護が必要となった主な原因の、第1位は認知症(要介護者)。

第1位 認知症 24.3%

第2位 脳血管疾患(脳卒中) 19.2%

第3位 骨折・転倒 12.0%

えごま油摂取+脳トレ=認知症予防効果がある!?で紹介した公益財団法人しまね産業振興財団、しちだ・教育研究所、島根えごま振興会、島根大、島根県立大の研究チームが行なった実験によれば、毎日スプーン1杯分のエゴマ油を摂取し、週に1回、計算や読み書きなどの脳トレを実施したグループは何もしないグループよりも記憶力や論理的思考力などの知的柔軟性の評価項目が高くなったという結果が出たそうです。

→ 認知症の症状・改善・予防に良い食べ物

→ 「認知症保険」保険会社各社が新商品を続々発売!介護が必要となった主な原因の第1位は認知症!

【関連記事】

■難聴

●認知症の予防につながる9つのリスク要因|中年期の聴力低下・中等教育の未修了・喫煙・うつ・運動不足・社会的孤立・高血圧・肥満・2型糖尿病で紹介した英医学誌The Lancet(ランセット)に掲載された論文によれば、中年期の聴力低下が認知症のリスク要因なのだそうで、聴力が低下すると、周囲から通常受け取るたくさんの情報が得られなくなり、社会的に孤立することにより、認知症になるリスクが高まるそうです。

●難聴は認知症の最大の原因になる!?(日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会)によれば、難聴によって、音の刺激や脳への情報量が少ない状態になると、脳の萎縮や、神経細胞の弱まりが進み、それが認知症の発症に大きく影響することが明らかになってきているそうです。

●認知症の発症リスクが高いのは、脳卒中の経験がある人、糖尿病や心臓病の持病がある人、握力が弱い人、うつ傾向がある人で紹介した国立長寿医療研究センターなどのチームによれば、難聴の人はない人に比べて1・4倍認知症を発症するリスクが高いそうです。

●加齢性難聴は動脈硬化が原因で引き起こされる|たけしの家庭の医学によれば、40代、50代の人にも加齢性難聴の症状が出ることがあるそうです。

食べ過ぎ・飲み過ぎといった生活習慣の乱れから動脈硬化になると、血管が硬くなり、血液の流れが悪くなり、その動脈硬化こそが加齢性難聴を進行させる大きな原因の一つなのだそうです。

最近様々な研究によって、動脈硬化と難聴との関連性が明らかになってきているそうです。

【参考リンク】

動脈硬化によって血流が悪化→末端にある耳の毛細血管

音を感知する有毛細胞のある蝸牛には、たくさんの毛細血管があります。

有毛細胞はこの毛細血管から酸素や栄養素を摂取しています。

しかし、動脈硬化になると、有毛細胞は酸素不足に陥り、機能が低下し、難聴を引き起こすそうです。

高い音を感知する有毛細胞は、大量のエネルギーを必要とするため、少しでも血流が滞ると、すぐに機能が低下してしまうそうです。

加齢性難聴を進行させる危険因子として、

が疫学調査などからわかっているそうです。

→ 難聴になると認知症になりやすい!難聴は認知症の最大の原因!!!

■誤嚥性肺炎

高齢者は注意したい!誤嚥性肺炎の気づきにくい症状のサイン!唾液がよく出る健口体操のやり方|高齢者(老人)の肺炎の7割以上が誤嚥性肺炎(厚生労働省統計)で紹介した厚生労働省の人口動態統計の死因別統計によれば、「肺炎」で亡くなる人が年間12万人を超え、肺炎は「がん」「心臓病」に次ぐ第3位となっています。

厚生労働省の資料によれば、高齢者の肺炎のうち7割以上が誤嚥性肺炎です。

誤嚥性肺炎の原因は、食べ物や飲み物、唾液に含まれた細菌が気管から入り込むことですが、眠っている間に細菌を含む唾液を少しずつ誤嚥することがあるため、気づきにくいです。

寝たきりや脳血管障害、認知症の患者の場合は、嚥下反射やせき反射が低下し、細菌が気道を通じて肺に入り込みやすくなるため、誤嚥性肺炎のリスクが高くなるそうです。

誤嚥性肺炎の予防は、細菌を含む食べ物や唾液の誤嚥を防ぐことが重要となります。

そのため、口の中を清潔に保つ口腔ケアと誤嚥を防ぐ対策が必要になります。

1.口腔ケア

口の中の細菌を繁殖させないようにするために、歯磨き(入れ歯の人は入れ歯の洗浄)で口の中を清潔に保ちましょう。

また、唾液の分泌が減ると、口が乾きやすくなり、雑菌だらけの唾液が肺に入ることで、誤嚥性肺炎を引き起こすおそれがあるので、唾液の分泌をうながすようにしましょう。

●唾液がよく出る健口体操

童謡の「むすんでひらいて」に合わせて口を動かす

「むすんで ひらいて ベロを出して むすんで

またひらいて ベロ出して そのベロを鼻に

ベロを右に ベロを左 ベロをぐるぐる回します」

2.誤嚥を防ぐ対策(嚥下反射を改善する嚥下障害対策)

●胃液の逆流を防ぐ

誤嚥予防のために、食後すぐに横にならずに、2時間程度座った姿勢を保つことで、胃液の逆流を防ぎましょう。

→ 逆流性食道炎の症状・原因・治し方・食事 について詳しくはこちら

●嚥下体操

嚥下反射を改善させるために、嚥下体操を行ないましょう。

(1)腹式呼吸

鼻から息を吸って、口からゆっくり吐きます。

吸うのを4回、吐くのを8回。

(2)首の体操

- 前に後ろに動かします。

- 右に左に動かします。

- 首筋を伸ばします。

(3)肩の体操・腕の体操

肩をゆっくり上げてそのままにして、ストンと落とす。

片方の腕を上げて、もう片方の手で引っ張ります。

(4)発音練習

唇を使って、「ぱっ・ぱっ・ぱっ」「まっ・まっ・まっ」と発音し、舌を使って「たっ・たっ・たっ」「らっ・らっ・らっ」と発音します。

■転倒・骨折

●筋肉の衰え

老化のスピードが速い大腿筋を鍛える筋トレ|筋肉量が減少してしまうとどうなる?|階段を降りることが怖くなってきたら筋量が落ちている危険なサイン!によれば、筋肉が衰えると、「椅子から立ち上がれない」「転びそうになっても体を支えられない」「骨への刺激がなくなり、転倒や歩行困難、最悪の場合は寝たきり」になることが考えられます。

階段を降りることが怖くなってきたら、筋量が落ちているという危険なサインです。

ゆっくりでなおかつ負担がかかりにくいスロトレのスロースクワットをしてみてはいかがでしょうか。

→ スロトレ について詳しくはこちら

●注意をうまく分散する

なぜ運動能力が高い人が転倒するの?注意をうまく分散できる人は転びにくい!【たけしの家庭の医学】によれば、注意をうまく分散できるヒトは転びにくいそうで、具体的に言えば、転倒によるリスクが低い人は、先読みして移動を行なう人です。

立ち止まって話すよりも話しながら歩くようにすることがその対策になりますね。

【関連記事】

■骨粗鬆症

「骨粗鬆症(こつそしょうしょう)」とは、骨がスカスカになり、骨折しやすくなる病気です。

骨粗しょう症は、転倒から骨折、寝たきりになる危険性が高まることで知られていますが、自覚症状に乏しく、骨折してはじめて病気に気づく人も少なくありません。

60代女性の3人に1人がかかるとされる骨粗鬆症であり、骨粗鬆症の潜在患者は1千万人以上といわれるそうですが、自覚症状に乏しいため、実際に治療を受けている人は1割程度なのだそうです。

エクオールの効果|エクオールを作れる人、作れない人の違いとは?|世界一受けたい授業によれば、女性は更年期以降女性ホルモンの分泌量が減少するに伴い、骨量が減少します。

大豆イソフラボンを摂取することによって、骨からカルシウムが溶け出すことを抑えることができるのですが、エクオールを作れる人は作れない人に比べて、豆乳を飲んだ場合に、より骨密度に対して高い効果を示すことがわかったそうです。

45~60歳の閉経後女性に一年間エクオール10mgを摂取してもらったところ、エクオールが骨量の減少を50%抑えたという結果が出ています。

■まとめ

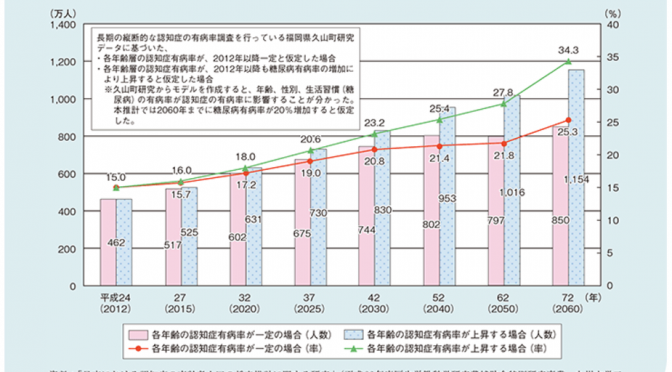

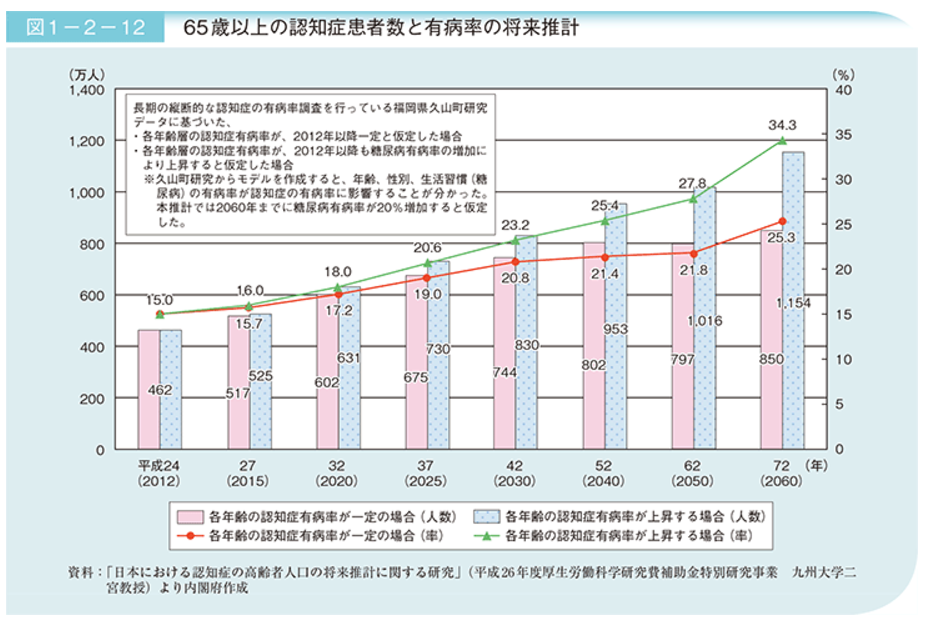

自分の健康について不安に感じること|平成28年版厚生白書

自分の健康について不安に感じること|平成28年版厚生白書

参考画像:自分の健康について不安に感じること|平成28年版厚生白書|スクリーンショット

高齢期における自分の健康についてどのようなことに不安を感じているか|内閣府

で紹介した平成28年版厚生白書|内閣府の「高齢期に向けた「備え」に関する意識調査(2014年)」によれば、は「高齢期における自分の健康についてどのようなことに不安を感じているか」と質問に対しては、次のような結果となっています。

体力が衰えること 66.8%

がん、心臓病、脳卒中などの重い病気になること 61.0%

認知症になること 53.8%

介護が必要になること 53.1%

生活習慣病(糖尿病、高血圧など)になること 52.4%

寝たきりになること 43.6%

歯の健康を維持できないこと 30.0%

目の病気(白内障、緑内障など)になること 26.5%

うつ病など心の病気になること 19.2%

骨粗しょう症になること 13.6%

この結果を大きく分けると、生活習慣病などの病気になることと、「フレイル」(加齢とともに、心身の活力、例えば筋力や認知機能等が低下し、生活機能障害、要介護状態、そして死亡などの危険性が高くなった状態)の問題に分けられ、高齢期における自身の健康については、多くの人が「フレイル」に当てはまる項目で不安を感じているようです。

高齢者は健康な状態から急に要介護状態になるわけではなく、食欲の低下や活動量の低下(社会交流の減少)、筋力低下、認知機能低下、多くの病気をかかえるといった加齢に伴う変化があり、低栄養、転倒、サルコペニア、尿失禁、軽度認知障害(MCI)といった危険な加齢の兆候(老年症候群)が現れ、要介護状態になると考えられます。

しかし、フレイルの段階で、適切な介入・支援を行なうことができれば、要介護状態に至らず、生活機能の維持・向上が期待できると考えられます。

しっかりとフレイル対策をやっていきましょう!