by ryuta kawakami(画像:Creative Commons)

> 健康・美容チェック > 肝臓 > 春こそ肝臓のために「休肝日」を設けましょう!

4月に入ると、歓迎会やあいさつ回りでお酒を呑む機会が増えたり、新しい職場との人間関係でストレスや疲労がたまってくることもあるでしょう。

また、プライベートでも家族サービスやお花見などで疲れてしまうこともあるのではないでしょうか。

そうしたストレスや疲労は、肝臓機能を悪化させる要因となります。

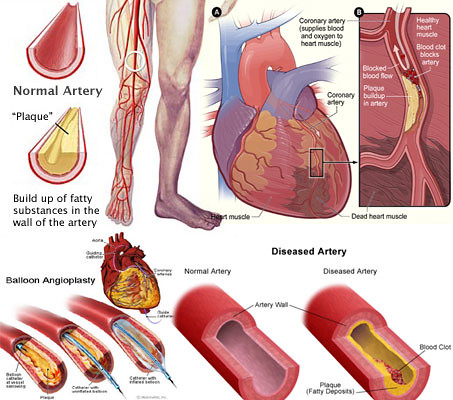

→ 脂肪肝とは|脂肪肝の症状・原因・治し方 について詳しくはこちら。

→ 肝臓とは|肝臓の機能・働き・位置(場所) について詳しくはこちら。

→ 肝臓の病気|肝臓病の初期症状・種類・原因 について詳しくはこちら。

→ 脂肪肝の改善方法 について詳しくはこちら。

そこで、今回は「春こそ「休肝日」が必要なワケ」と言う記事をご紹介したいと思います。

(2010/4/16、日経トレンディネット)

『人生の幸せは肝臓で決まる』などの著書がある九段クリニック理事長の阿部博幸先生によれば、飲酒や食べ過ぎ、ストレス以外にも春にはダルいと感じさせる季節的な要因があるそうです。

「この時期、どうも体がダルいと感じている人はたくさんいます。

その一番の季節的な要因は、体内のリズムが冬型から春型になってくることです。

生物としてのホメオスタシス、恒常性を維持する機構が変化する時期だからです」。

体内リズムが冬型から春型になり、ホメオスタシスを維持する機構が変化する時期なのだそうです。

「たとえば、コレステロールは夏より冬のほうが数値が上がりやすいですし、血糖値も上がります。

体重も、内臓脂肪も増えやすい。

それが春になると、自然界の植物が芽吹いてやがて花咲くように、人間も太陽の温度差や気候変動の影響を受けて、体がアクティブに変化します」。

コレステロール値や血糖値、体重、内臓脂肪などが季節による影響を受けるとは知りませんでした。

「肝臓に蓄えられていたエネルギー源、つまり内臓脂肪をエネルギーに変える活動が活発になってきます。

それだけでも肝臓に負担がかかっているところに、アルコールを飲んだり、人事異動などのストレスが重なるので、春は肝臓に不利な時期なんですよ」。

春は冬の間に蓄えられてきた内臓脂肪をエネルギーに変えるため、肝臓の代謝機能が活発になるため、負担がかかってくるそうです。

そうしたときに、飲酒や過食、ストレスといった要因が重なると、さらに肝臓に負担がかかってしまうというわけですね。

【関連記事】

肝臓を守るためにはどうしたら良いのでしょうか。

この季節を乗り切るには、肝臓のケアが必要だ。

阿部先生は「肝臓に優しいことをするのが、第一」で、具体的にはリラックスし、肝臓の負担を減らして、肝機能を助けるという3点が重要だという。

肝臓を守るためにも、

1.リラックス

2.肝臓の負担を減らす

3.肝機能を助ける

という3つの点が重要なのだそうです。

1.リラックス

リラックスは「ストレスを発散する、前向きな気持ちでいる、睡眠を維持する、ゆっくり入浴する、といったリラックスできる生活によって、副交感神経が活発になります。

肝臓の血流は、副交感神経が支配していますから、リラックスすると肝臓にたくさん血液が流れて、処理能力が高まる」というわけだ。

リラックスできる生活をすることで、副交感神経が活発になり、肝臓に血液が流れて、処理能力が高まるのだそうです。

2.肝臓の負担を減らす

肝臓の負担を減らすには、お酒を飲み過ぎないようにすること。

アルコールだけでなく、栄養過多や過剰な運動も肝臓にとって大きな負担。

それは肝臓が、代謝や解毒を司る臓器だから。

肝臓の負担を減らすには、アルコールを減らし、栄養過多になりすぎないようにする、過剰な運動は避けるようにした方が良いそうです。

アルコールの場合は、中間代謝物として生成されるアセトアルデヒドが、肝細胞を傷つけ、肝臓のミトコンドリアのATP(アデノシン三リン酸)生産を悪くする。

ATPは生物の基礎代謝に不可欠なエキルギーで、ミトコンドリアで生産される重要なもの。

アセトアルデヒドは毒物なので、肝臓は解毒もしなければならない。

アルコールを摂取すると、アセトアルデヒドだけでなく、NADHという物質も増える。

「肝臓のミトコンドリアは、脳のエネルギー源である糖とケトン体も生産していますが、NADHが過剰になると、これらの生成を妨げ、脳がエネルギー不足となり」ボーッとした二日酔い状態が続くことになるという。

アルコールを摂取すると、

・ATPの生産を悪くする

・アセトアルデヒドの解毒をする必要がある

・NADHが過剰になると、脳のエネルギー源である糖とケトン体の生成が妨げられ、脳がエネルギー不足になる

そうです。

栄養過多や過剰な運動が良くないのは、アンモニアが発生するから。

阿部先生が肝機能障害を調べるときには、GOT、GPT、γ-GTP、ビリルビン、アルブミンなどのほか、血中のアンモニア濃度もチェックするそうだ。

アンモニア数値が肝障害によって非常に高くなることがわかっているからだ。

「アンモニアはタンパク質が分解される時に作られ、ミトコンドリアがATPを生産するための代謝回路(TCAサイクル)を阻害し、酸化還元バランスを崩します。

また、アンモニアの解毒にATPが使われてしまいます。

そのため、アンニモアを排除しないと、疲れがひどくなるのです」。

過剰な運動をすると、アンモニアが発生し、アンモニアの解毒にATPが使われてしまうため、疲れがひどくなってしまうそうです。

3.肝機能を助ける

●しじみのオルニチンで肝機能アップ・ストレス軽減にも

「シジミに多く含まれるオルニチンというアミノ酸は、アンモニアをとらえて尿素にして体外に排出するオルニチンサイクルを活性化します。

前述のアルコールで増えるNADHという物質も、アンモニアを排出する過程で減らしますから、肝機能が全体的に良くなるのです。

オルニチンはもともと体内にもあり、血流の中を回っている遊離アミノ酸で、オルニチンを含む食物を食べると、それが腸から肝臓にいって肝臓の修復をするほか、いろいろな組織で疲労をとると考えられています」。

しじみに含まれるオルニチンがアンモニアを捉えて尿素にして体外に排出するオルニチンサイクルを活性化してくれるそうです。

⇒ オルニチン とは

また、NADHもアンモニアを排出する過程で減るので、肝機能がよくなるそうです。

「実際にオルニチンを飲んだグループとプラセボ(偽薬)を比較した実験では、4週目ぐらいからオルニチンを飲んだ人が、朝の目覚めがよく、疲れがなくなったという結果がでています。

ストレスという面からみても、体内のストレスホルモンと、ストレスに対抗するホルモンを比較すると、オルニチンを飲んでる人のストレスが少なくなっているんですね」。

オルニチンは、継続して使用することで、肝機能改善だけでなく、ストレス軽減にも有効とも言われています。

【関連記事】

●ウコンのクルクミンで肝臓を助ける

ウコンに含まれるクルクミンは、胆汁の分泌を促進するという別の機序で肝臓を助けます。

ウコンに含まれるクルクミンには、胆汁の分泌を促進して、肝臓を助けてくれるそうです。

●休肝日をつくる

最近では、アルコール性肝炎だけでなくノンアルコール性の肝炎も学会で問題となっているそうだ。

「原因は過食による脂肪肝ですが、その状態が長く続くと肝炎や肝硬変になることがわかっています。

しかも、人数がものすごく多いわけですから。

もはや、第4の国民病と言っても過言ではありません」。

もはや、飲む人も飲まない人も、肝臓を意識した生活を心がけ、休肝日を設けるべき時代なのだ。

休肝日は、週に2日以上、それも土日に休むのではなく、週の途中でバランス良く設けるのが効果的だという。

食べ過ぎの場合も、週に1日は、朝がゆなどの軽い食事ですませるといった休肝日を設けるのが良さそうだ。

また、便秘になると有害なガスが腸内で発生し、肝臓で解毒することになるため、「ヨーグルトや食物繊維をとって、キレイな腸にしておくのも肝臓を守るひとつの方法」だという。

休肝日といえば、昔はお酒をよく飲む人へのアドバイスでしたが、ストレスの多い現代社会においては、飲まない人も肝臓を休める休肝日を設けた方が良いようですね。

肝臓は沈黙の臓器といわれ、痛みなどの症状を出すことがあまりないため、肝臓に異常があっても気付かず、異常に気付いたときには病気がかなり進んでいることがあります。

「3000億個の肝細胞も、30代をピークにだんだん減り、肝臓の重量そのものが減っていきます。

そうしたことも頭に入れ、年令にあわせて、より負担をかけない生活にしていかなければいけません」と阿部先生

病気になったときには、取り戻せないこともあります。

肝臓に負担をかけない生活を心がけていきたいですね。

→休肝日の取り方(過ごし方)・ぺ―スの目安・休肝日は必要か?について詳しくはこちら

P.S. タウリンが豊富な食品もおすすめです。

【感想】

今回の記事は、知らないことも多く、大変参考になりました。

→ 休肝日の取り方(過ごし方)・ぺ―スの目安・休肝日は必要か? について詳しくはこちら

【関連記事】

- 肝臓の働きを高める「卵」

- お茶カテキンで肝臓をサポート!

- お花見には肝臓のための事前準備を

- 女性のダイエットは肝臓を大切に

- 脂肪肝の改善方法とは|ためしてガッテン・たけしの本当は怖い家庭の医学

- <乳がん>飲酒量多い女性は注意を 厚労省調査

- 女性は男性より肝臓へのリスクなどアルコールの影響を受けやすい。

- 悪酔いのメカニズム “ちゃんぽん”は無関係?

- 肝臓とアルコール・食事

肝臓関連ワード

肝臓関連ワード

■肝炎とは|肝炎(B型・C型・アルコール性)の症状・原因・チェック

■NASH(非アルコール性脂肪性肝炎)の症状・食事・改善方法

■肝臓の数値・検査値|ALT(GPT)・AST(GOT)・γ-GTP