なぜビタミンD不足の赤ちゃんが増加しているの?

乳児期のビタミン D 欠乏の予防に関する提言(2025年3月24日、日本小児医療保健協議会栄養委員会)によれば、最近、ビタミンD欠乏の乳児が増加しているそうです。

日本小児科学会もいっていますが、ビタミンD欠乏は、低カルシウム血症やビタミンD欠乏性くる病などの原因となるため、ビタミンD欠乏予防に取り組むことが大事なのですが、なぜビタミンD欠乏のお子さんが増えているのでしょうか?

1)赤ちゃんのビタミンD充足度は、お母さんのビタミンD充足度と比例しているのですが、お母さんのビタミンDが不足しているから

近年、ビタミンD欠乏の乳児が増加しており、0~5か月の乳児の52%がビタミンD欠乏という報告もあります。

日本人思春期・青年期女性のビタミンD充足度を調べた論文によれば、約半数の女性がビタミンD欠乏であり、また、ビタミン D 欠乏の妊婦が多く、胎児のビタミンD濃度は母体のビタミンD濃度と比例するため、女性や妊婦のビタミンD欠乏は赤ちゃんのビタミンD欠乏のリスク要因になっています。

【補足(2026年1月29日)】

学会最前線 アレルギーの最新研究を紹介します①~あるビタミンが食物アレルギーを予防する?~で紹介されている中野泰至先生(千葉大学大学院医学研究院小児病態学)によれば、秋冬や緯度が高い地域では紫外線の量が少ないため、ビタミンDが不足することにより食物アレルギーが多くなっている可能性があると考えられるそうです。

千葉大学が実施した「CHIBA study」によれば、体内のビタミンD濃度が少ないほど、食物アレルギーになりやすい可能性があること、母乳栄養の1歳児はビタミンD濃度が低いことも明らかになりました。

また、血液中のビタミンD濃度が低いほど食物アレルゲン感作率が高いとのデータも報告されています。

2)お母さんが紫外線防止のために日光を浴びないようにしているから(過度に日焼け止めを塗っているから)

3)ビタミンDを含む食事をしていないから

魚を食べる機会が減っているためビタミンDの摂取が不足しています。

例:鮭は15gで5μg、卵黄1個で2.5μgがビタミンDが含まれています。

ビタミン D は、カルシウムの吸収を促進して骨を丈夫にし、筋力を高めてくれるので、カルシウムも一緒に摂取しましょう。

■【家庭料理の視点から】

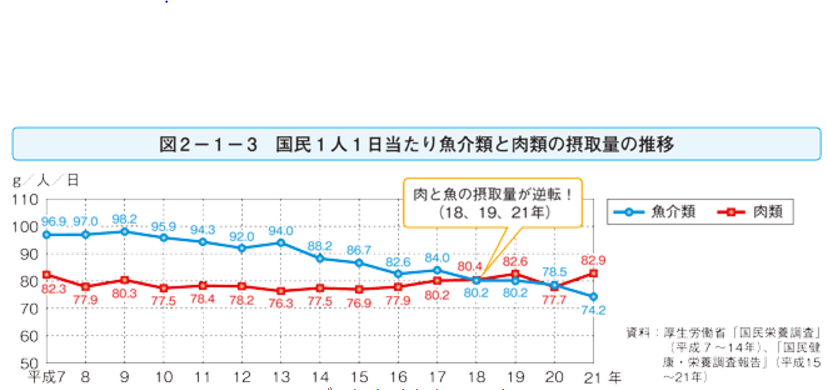

参考画像:水産物の消費動向|水産庁(スクリーンショット)

オメガ3の美肌効果|オメガ3を摂取するとなぜ美肌になるのか?で紹介した麻布大学の守口徹教授によれば、水産庁による国民一人当たりの魚介類と肉類の摂取量推移によれば、平成18年には初めて肉類の摂取量が魚介類を上回り、21年には肉類と魚介類の摂取量が上回り、その差が拡大しているそうです。

魚介類の摂取量が減少していることからビタミンDが不足していると考えられるので、鮭や卵黄、きのこなどのビタミンDを宇含む食品を取りたいですね。

また、冬は子どものビタミンDが不足しがち 食物アレルギーとの関係は?で解説しているアレルギー学会・小児科学会指導医の堀向健太さんによれば、乳幼児はフォーミュラミルク(「乳児用調製粉乳(粉ミルク)」を意味し、母乳の代わりとして乳児に必要な栄養素を計算し配合(調合)されたもの)やビタミンD強化食品、医師の指導でビタミンDサプリ(子ども用、1日400-1000IU程度)も活用することをアドバイスしていました。

■まとめ

寒さで外遊びが減ることや紫外線ケア、魚を食べる機会が減ってビタミンDが不足することをきっかけに、子どもの食物アレルギー感作(アレルギー反応を引き起こす抗体が作られる)、冬の肌荒れ、湿疹の可能性があるようです。

ビタミンDを含む食品を取りたいですね。

【関連記事】

- 日焼け止めを週3回以上使う人はビタミンD不足!?|大阪樟蔭女子大など

- 98%の日本人が「ビタミンD不足」!?

- ビタミンDはどんな栄養素?必要摂取量は?ビタミンDを含む食品・サプリメントがこれからの健康食材としてビジネスの将来性はある?ない?どっち?

- ビタミンDサプリを摂取するとガンの死亡率は 12%減少する!|東京慈恵会医科大学

- オメガ3脂肪酸、ビタミンD、筋トレで浸潤性のがんの発症リスクが61%減少!

- ビタミンDが不足すると骨格筋量と筋力が低下しサルコペニアの有病率が上昇する!?

- ビタミンDとカルシウム摂取で糖尿病の発症のリスクを「低減させ得る」|厚労省研究班

- キクラゲのビタミンDで風邪対策|ビタミンDの濃度が高い人は死亡率が低く、寿命が延びる

【参考文献】

1)Nakano S, Suzuki M, Minowa K et al. Current vitamin D status in healthy Japanese infants and young children. J

Nutr Sci Vitaminol 2018;64:99-105.

2)冨本和彦,金城 学.北日本の一地域における母乳栄養時のビタミン D 充足状態評価.日児誌 2018;122:1563-

1571

7)Tsugawa N, Uenishi K, Ishida H et al. Association between vitamin D status and serum parathyroid hormone

concentration and calcaneal stiffness in Japanese adolescents:sex differences in susceptibility to vitamin D deficiency. J Bone Miner Metab 2016;34:464-474.

8)Yoshikata H, Tsugawa N, Watanabe Y et al. 25-Hydroxyvitamin D profiles and maternal bone mass during pregnancy and lactation in Japanese women. J Bone Miner Metab 2020;38:99-108.

「本記事は医療行為の代替ではなく、テレビ・論文・公的資料を一般の生活者向けに噛み砕いたものです」

この街を初めて訪れた方へ

この記事は、例えるなら「ばあちゃんの料理教室(ハクライドウ)」という街の中の「ひとつの家」です。

この街には、生活・料理・健康についての記事が、

同じ考え方のもとで並んでいます。

ここまで書いてきた内容は、

単発の健康情報やレシピの話ではありません。

この街では、

「何を食べるか」よりも

「どうやって暮らしの中で調整してきたか」を大切にしています。

もし、

なぜこういう考え方になるのか

他の記事はどんな視点で書かれているのか

この話が、全体の中でどこに位置づくのか

が少しでも気になったら、

この街の歩き方をまとめたページがあります。

▶ はじめての方は

👉 この街の歩き方ガイドから全体を見渡すのがおすすめです。

▶ この街の地図を見る(全体像を把握したい方へ)

※ 無理に読まなくて大丈夫です。

気になったときに、いつでも戻ってきてください。

この考え方の全体像(意味のハブ)

この記事で触れた内容は、以下の概念記事の一部として位置づけられています。

▶ 料理から見る健康

この街の考え方について

この記事は、

「人の生活を、断定せず、文脈ごと残す」

という この街の憲法 に基づいて書かれています。

▶ この街の中心に置いている憲法を読む