> 健康・美容チェック > 糖尿病 > 糖尿病を予防する方法 > 座る時間が増えると、糖尿病やメタボのリスクが増える!?

【目次】

■座り続けると糖尿病のリスクが増える!?

by Cory Doctorow(画像:Creative Commons)

座り続けると糖尿病のリスク増大 オランダの研究

(2016/2/3、CNN)

対象者のほとんどが1日に少なくとも9時間は座って過ごしていたが、これがあと1時間増えると2型糖尿病にかかるリスクが22%、メタボリック症候群のリスクが39%も増大することが分かった。

オランダの研究チームによれば、座る時間が増えると、2型糖尿病の発症リスクやメタボリックシンドロームのリスクが増大することがわかったそうです。

座る時間を1日90分短くすることで、糖尿病を防げるかもしれない!?で紹介したレスター大学の研究者によれば、「糖尿病のリスクを患っている人は、座っている時間を1日90分短くすることで、糖尿病を防ぐことができるかもしれない」ということでしたので、今回の研究と考え方は近いようです。

■座ることと健康の関係

長時間座ることはどのくらい健康に悪いのか?によれば、長時間座ることの健康への影響は次のようなものが挙げられています。

- 脂肪を分解する酵素が90%減少

- インスリン値は下がる

- 善玉コレステロール減少

- 血圧は上がる(高血圧)

- 脚の筋肉で支えていた体重は首と背骨にかかり、座ることで脳の血栓ができやすくなる

- 肥満、糖尿病、心循環系の病のリスクも高まり、心臓病のリスクも2倍になる

- 乳がんにも悪影響を与える

長時間イスに座っているのは、健康に良くないらしいによれば、座っているときは、体の代謝に必要な仕組みがストップされているそうです。

普段からよく歩く人達に歩く量を減らしてもらう実験を行うと、糖分や脂肪の代謝機能が低下し、体脂肪率が増加したそうです。

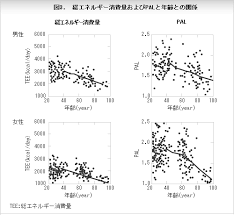

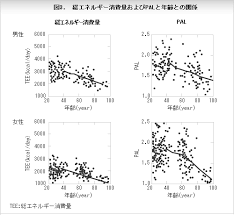

加齢とエネルギー代謝によれば、身体活動を活発に行なうことは、エネルギー消費を高く維持させることに加えて、筋肉量の減少を遅らせることにもつながるそうです。

出典:Roberts SB, Dallal GE, Energy requirements and aging. Public Health Nutr, 8, 1028-36,2005

ただその他の研究では、定期的に運動していれば、「座る」と「立つ」に健康リスクへの差はない!?という意見もあります。

エクセター大スポーツ健康科学部のメルビン・ヒルズドン(Melvyn Hillsdon)さんによれば、「座っていようが立っていようが、同じ姿勢で動かないことは、エネルギー消費が低く、健康に有害である可能性がある」そうです。

つまり、座る姿勢に問題があるということではなく、同じ姿勢で動かないことが健康にとっては良くないということなのです。

【追記(2016/12/10)】

【#ガッテン】1時間座り続けると22分寿命が縮む!?耳石が動かないと自律神経や筋肉の働きが衰えてしまう!30分ごとに立ち上がってアンチエイジング!によれば、長時間座り続けること=「耳石があまり動かないこと」が全身の筋肉や自律神経の働きが衰え、筋力の低下、循環機能低下、代謝の異常などが起こしてしまうということがわかりました。

耳石は、全身の筋肉や内臓・血管をコントロールしている自律神経とつながっています。

耳石が動いている状態だと、全身の筋肉や自律神経の働きが良くなることによって、心臓などの働きが良くなって血流がよくなったり、コレステロールや糖の代謝も良くなるそうです。

耳石を効率よく動かす方法は「立ち上がること」なのだそうです。

立ち上がるという動作は、頭が前後左右上下に動くため、耳石を効率よく動かすことができるそうです。

研究によれば、32回立ち上がる動作をするとよいそうで、それを一日の中で計算をすると、30分ごとに立ち上がるとよいそうです。

<!追記終わり>

もう一つ、重要なことは、日常生活の運動を増やすことにあるのではないでしょうか。

ニートをしないから太る?!(森谷敏夫)|たけしのニッポンのミカタ

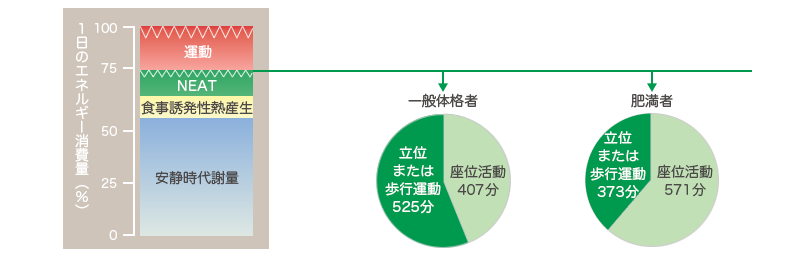

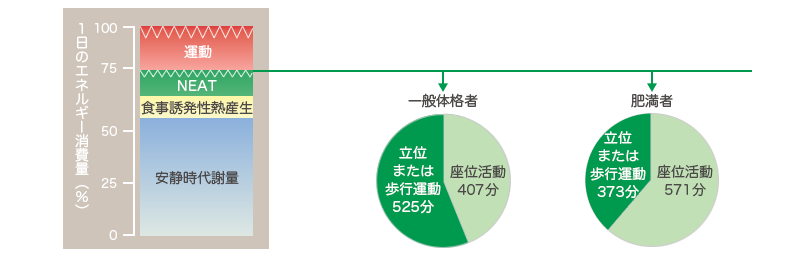

今、世界各国の研究者から注目されている「ニート」とは、“ノン・エクササイズ・アクティビティ・サーモジェネシス”の頭文字を取った言葉で、日本では「非運動性熱産生」、つまり日常生活でエネルギーを消費する運動以外の身体運動のこと。実は“ニート”は、人間の1日のカロリー消費の約4割を占めるという。

家事をすると肥満予防につながる?

身体活動とエネルギー代謝 – e-ヘルスネット

近年、家事などの日常生活活動が該当する、非運動性身体活動によるエネルギー消費、別名NEAT(non-exercise activity thermogenesis)と肥満との関連が注目されています。

Levine et al., は、肥満者と非肥満者を比べると、非肥満者は歩行なども含めた立位による活動時間が、平均で1日約150分も少なかったと報告しました(図1)。

つまり、なるべく座位活動を減らして、家事などの日常生活活動を積極的に行なうことも、肥満予防のキーポイントといえます。

出典:Ravussin E. A NEAT Way to Control Weight- Science, 530-531, 307, 2005

このページによれば、肥満の人とそうでない人を比較すると、肥満の人は、立位または歩行活動が平均で1日約150分も少なかったそうです。

現在の研究では、細切れ時間でもいいので、体を動かすことによって、筋肉が動かされ、糖や脂肪が使われることがわかっています。

AMPキナーゼを運動で活性化させ、血糖値や中性脂肪を下げる|ためしてガッテン(NHK)

・宮下政司 次席研究員 (早稲田大学スポーツ科学学術院)が、有酸素運動 の効果に関して画期的な研究成果を発表したそうです。

自転車こぎ 3分間の運動を一日に10回をしてもらいます。

翌日、脂肪を多く含んだ食事をとってもらい、血液中の中性脂肪 の量を詳しく調べたところ、前日運動しない場合に比べ、中性脂肪値が下がっていることがわかったそうです。

運動後1日たっても筋肉に脂肪がたまりにくくなっていたということです。

脂肪を燃やす有酸素運動は、一般的に長い時間行わなければいけないといわれていますが、3分間細切れに行なった運動でも中性脂肪を低下させる効果が出るということです。

・藤井宜晴教授(首都大学東京)

筋肉を動かすと、AMPキナーゼが活性化し、糖や脂肪を効率良くエネルギーに変えてくれることがわかったそうです。

インスリンと同等くらい強力なのだそうです。

・宮地元彦 (国立健康・栄養研究所 運動ガイドラインプロジェクトリーダー)

どんな運動でも筋肉に刺激が入るので、筋肉に刺激が入れば、好ましい結果が得られる。

大事なことは、ちょっとの時間でも体を動かせば、糖尿病予防につながるということです。

すきま時間にスマホを見るだけではなく、身体を動かしてみてはいかがでしょうか。

【関連記事】

続きを読む 座る時間が増えると、糖尿病やメタボリックシンドロームのリスクが増える!? →