座りすぎに注意! 1日7時間以上座っていると乳がん罹患リスクが上昇 ~1日7時間以上の座位時間では、運動を増やしても乳がん罹患リスクは低下しない~(2023/12/5、京都府立医科大学)によれば、京都府立医科大学の研究によれば、1日7時間以上座っていることが乳がん罹患リスクを上昇させることを解明されました。

今回の研究を簡単にまとめます。

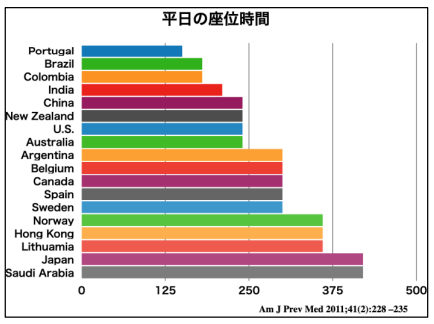

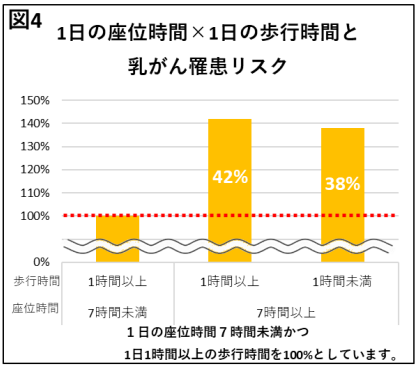

●日本人の座位時間は、世界で一番長く、中央値は1日当たり7時間。

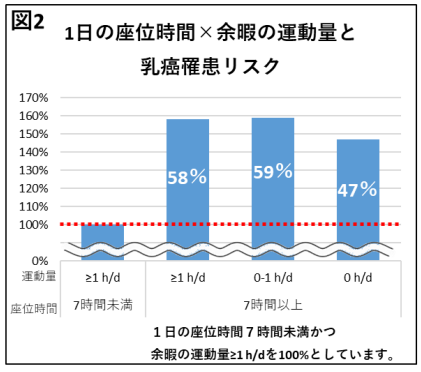

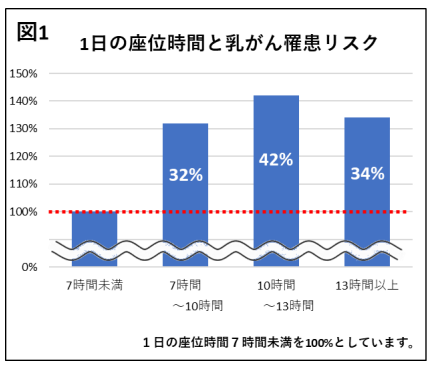

●1日当たりの座位時間が 7 時間未満の集団と比較し、7 時間以上の集団の方が乳がん罹患リスクは 36%高い結果となったが、座る時間が長くなるほど乳がんの罹患リスクが上がり続けるわけではない。

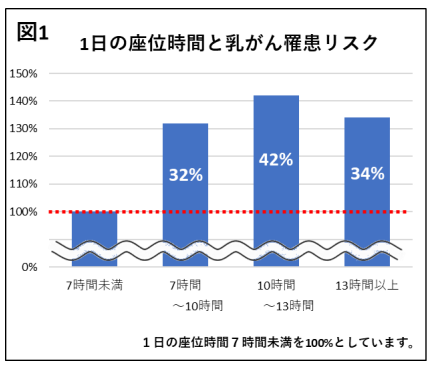

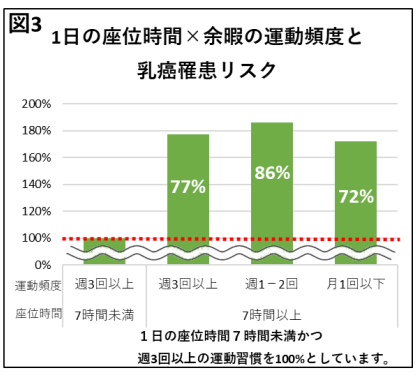

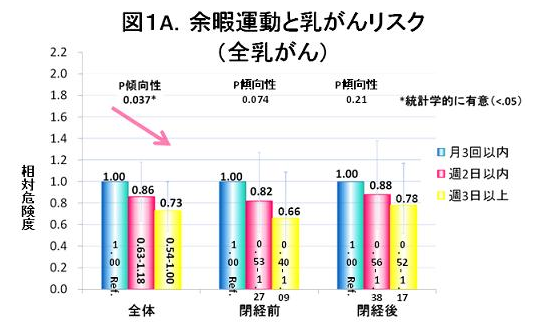

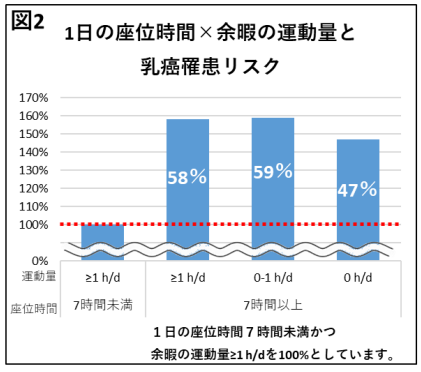

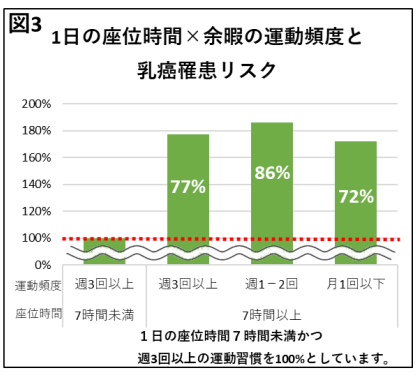

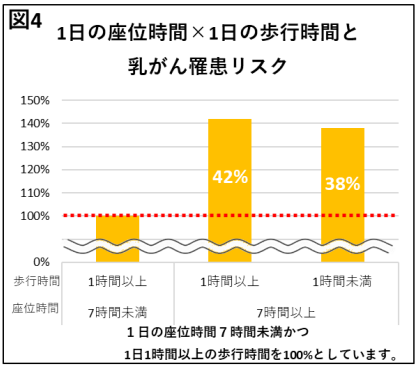

●1 日 7 時間以上の座位時間では、余暇の運動や 1 日の歩行時間が増えても乳がん罹患リスクは低下しなかったことから、乳がん罹患において座位時間が運動よりも強い影響を与える要因である可能性を示している。

今回の研究の大事なポイントは、運動不足を解消するために余暇の時間にまとまって運動するよりも、座る時間を短くしてこまめに運動をするほうが乳がん予防に効果的だという可能性が出てきたということです。

平日の座位時間

平日の座位時間

1日の座位時間と乳がん罹患リスク

1日の座位時間と乳がん罹患リスク

一日の座位時間×余暇の運動量と乳がん罹患リスク

一日の座位時間×余暇の運動量と乳がん罹患リスク

一日の座位時間×余暇の運動強度と乳がん罹患リスク

一日の座位時間×余暇の運動強度と乳がん罹患リスク

一日の座位時間×一日の歩行時間と乳がん罹患リスク

一日の座位時間×一日の歩行時間と乳がん罹患リスク

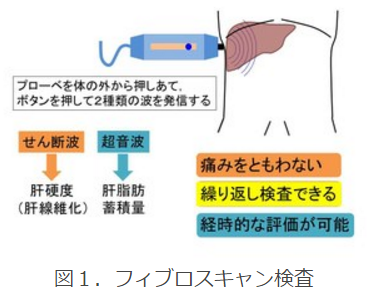

■運動と乳がん

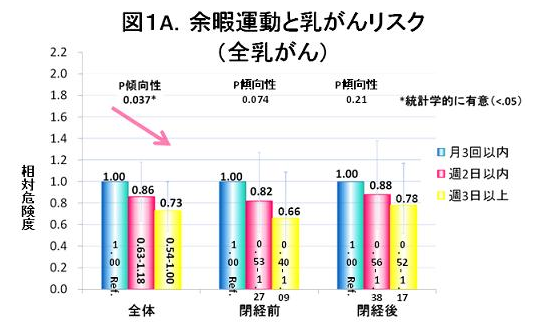

積極的に運動する女性は乳がんリスクが低い|国立がん研究センターで紹介した国立がん研究センターによれば、積極的に運動する女性は、運動しない人に比べて、乳がんリスクが低いそうです。

余暇運動の参加が「月3回以内の群」に比べて「週3日以上の群」では、乳がんリスクが0.73倍低い

余暇運動の参加が「月3回以内の群」に比べて「週3日以上の群」では、乳がんリスクが0.73倍低い

参考画像:余暇運動と乳がん|多目的コホート研究|国立がん研究センタースクリーンショット

余暇運動と乳がん|多目的コホート研究|国立がん研究センター

余暇運動の参加が「月3回以内の群」に比べて「週3日以上の群」では、乳がんリスクが0.73倍低いことがわかりました

この研究は週1回でも余暇に運動を取り入れることが乳がんになりにくいことを裏付けた研究です。

特に、閉経後の女性や太り気味の女性は、週1回でも余暇に運動をとりいれることが乳がんリスクが低くなるそうです。

【関連記事】

■まとめ

「運動していたけど乳がんになりました」という人に対して、あなたの努力は決して無駄ではありません!では、DMで「運動をたくさんしていたけど乳がんになりました。病気になるときはなる」というメッセージが届いたことを紹介しました。

今回の研究を参考にすると、1日7時間以上の座位時間では、余暇の運動や1日の歩行時間が増えても乳がん罹患リスクは低下しなかったということですので、いかに座る時間を短くしてこまめに体を動かすことにフォーカスを当てる方が乳がん予防につながる可能性が出てきました。

【#ガッテン】1時間座り続けると22分寿命が縮む!?耳石が動かないと自律神経や筋肉の働きが衰えてしまう!30分ごとに立ち上がってアンチエイジング!によれば、耳石は、全身の筋肉や内臓・血管をコントロールしている自律神経とつながっています。

耳石が動いている状態だと、全身の筋肉や自律神経の働きが良くなることによって、心臓などの働きが良くなって血流がよくなったり、コレステロールや糖の代謝も良くなるそうです。

しかし、耳石があまり動かないと状態だと、全身の筋肉や自律神経の働きが衰え、免疫力低下、筋力の低下、循環機能低下、代謝の異常などが起きてしまうそうです。

長時間座ることはどのくらい健康に悪いのか?によれば、長時間座ることの健康への影響は次のようなものが挙げられています。

- 脂肪を分解する酵素が90%減少

- インスリン値は下がる

- 善玉コレステロール減少

- 血圧は上がる(高血圧)

- 脚の筋肉で支えていた体重は首と背骨にかかり、座ることで脳の血栓ができやすくなる

- 肥満、糖尿病、心循環系の病のリスクも高まり、心臓病のリスクも2倍になる

- 乳がんにも悪影響を与える

長時間イスに座っているのは、健康に良くないらしいによれば、座っているときは、体の代謝に必要な仕組みがストップされているそうです。

普段からよく歩く人達に歩く量を減らしてもらう実験を行うと、糖分や脂肪の代謝機能が低下し、体脂肪率が増加したそうです。

定期的に運動していれば、「座る」と「立つ」に健康リスクへの差はない!?で紹介したエクセター大スポーツ健康科学部のメルビン・ヒルズドン(Melvyn Hillsdon)さんによれば、「座っていようが立っていようが、同じ姿勢で動かないことは、エネルギー消費が低く、健康に有害である可能性がある」そうです。

つまり、座る姿勢に問題があるということではなく、同じ姿勢で動かないことが健康にとっては良くないということなのです。

耳石を効率よく動かす方法は「立ち上がること」なのだそうです。

立ち上がるという動作は、頭が前後左右上下に動くため、耳石を効率よく動かすことができるそうです。

研究によれば、32回立ち上がる動作をするとよいそうで、それを一日の中で計算をすると、30分に1回立ち上がるとよいそうです。

※(一日(24時間)-睡眠時間(8時間))÷32回=30分

今回番組では、座る時間が長い方に30分に1度立ち上がることを2週間続ける実験を行なったところ、中性脂肪が15%減少・悪玉コレステロールが5%減少、善玉コレステロールが11%増加するという結果が出たそうです。

座る時間が長い人は30分に1回立ち上がるようにするといいのではないでしょうか?

【関連記事】