> 健康・美容チェック > 脳卒中 > 脳梗塞 > 脈拍 > 【ガッテン】「脈拍」を測ることで心筋梗塞や脳卒中など怖い病気の将来のリスクを予測できる!?|1月9日

2019年1月9日放送のNHK「ガッテン」では「新発見“寿命がわかる数値”!?1分間で寿命点検SP」がテーマです。

今回ポイントとなるのが「脈拍」!

Prognostic value of home heart rate for cardiovascular mortality in the general population: the Ohasama study.

Hozawa A, et al. Am J Hypertens. 2004.https://t.co/qhM7OdhX0Z pic.twitter.com/pfD34B0pWQ— ハクライドウ@40代・50代向け健康美容ブログ (@hakuraidou) 2019年1月9日

岩手県大迫町で行われた調査によればで、血圧が正常でもあっても、心拍数が1分間に70回以上の人はそうでない人よりも心臓病の死亡リスクが約2倍になるということがわかったそうです。https://t.co/0HaKRZgJaO#心拍数#脈拍#脈拍数#心臓病

— ハクライドウ@40代・50代向け健康美容ブログ (@hakuraidou) 2019年1月9日

脈拍が5上昇すると心血管死亡リスク17%増加するそうです。https://t.co/qhM7OdhX0Z

— ハクライドウ@40代・50代向け健康美容ブログ (@hakuraidou) 2019年1月9日

起床時=安静時の脈拍数がポイント!

副腎から分泌されるアドレナリンというホルモンが脈を決めている。

安静時のアドレナリン濃度が高くなっていることが寿命と関係している。

— ハクライドウ@40代・50代向け健康美容ブログ (@hakuraidou) 2019年1月9日

朝の脈拍を上げるリスク

✅タバコ

✅酒

✅ストレス

✅運動不足

✅睡眠不足

夜中に目が醒めるのはアドレナリンが出ているサイン✅疲労

安静時のアドレナリンが出やすくなる

— ハクライドウ@40代・50代向け健康美容ブログ (@hakuraidou) 2019年1月9日

安静時脈拍の測り方

✅朝起きて1時間以内

✅トイレの後

✅朝食はとらない

✅座って姿勢良く、手は心臓の高さにhttps://t.co/LmQGwuahpu#脈拍#脈拍数

— ハクライドウ@40代・50代向け健康美容ブログ (@hakuraidou) 2019年1月9日

寝るだけ脈落としのやり方のポイント

✅吸う時

8秒ほどおなか→胸→肩と順に空気を溜めていくイメージ

✅吐く時

口をすぼめ風船がしぼむのをイメージ pic.twitter.com/2sZyjh8OWI

— ハクライドウ@40代・50代向け健康美容ブログ (@hakuraidou) 2019年1月9日

✅10分間肩までしっかり浸かる

東京ガス都市生活研究所によれば、シャワー浴よりも全身浴の方が心拍数を抑えることがわかりました。

✅温度は38〜41℃がオススメ!https://t.co/QmUowXcbv5 pic.twitter.com/vhYUzeiEEX

— ハクライドウ@40代・50代向け健康美容ブログ (@hakuraidou) 2019年1月9日

#花王 の調査によれば、2005年は平均11.5分であった湯船入浴時間も、年々減少傾向となり、2017年では9.7分と約16%短くなっています。

ゆっくりと湯船に浸かる入浴が好きではあるものの、仕事や家事、育児などの忙しさもあり、 “短め入浴“とならざるを得ないようです。https://t.co/nl4lzvd3aN pic.twitter.com/fYBYDdVedk

— ハクライドウ@40代・50代向け健康美容ブログ (@hakuraidou) 2019年1月11日

海女さんの血管年齢は11歳若い!?水圧や水中運動が動脈硬化を抑える?|産総研https://t.co/C7UEvGKap0

【#たけしの家庭の医学】高血圧改善のヒントは海女さん?「ANP」を分泌させる方法は「プール」https://t.co/zjGVGW5kbk pic.twitter.com/gwpZNaWS1J

— ハクライドウ@40代・50代向け健康美容ブログ (@hakuraidou) 2019年1月9日

「脈拍が速ければ速いほど、その後、心筋梗塞や脳卒中などにかかりやすくなる」ことや「脈拍」を測ることによって、怖い病気の将来のリスクを予測できる可能性があること、そして寝ながらできる脈拍数を下げる方法も紹介するそうです。

そこで、放送前に予習をしてみたいと思います。

【目次】

■脈拍が速ければ速いほど、その後、心筋梗塞や脳卒中などにかかりやすくなる

心拍数と心臓病|日本心臓財団によれば、高心拍数と高コレステロール、高血糖、高血圧、肥満、多血(赤血球数が多いこと)、高中性脂肪、低HDL(善玉)コレステロールなどと強い関係があることがわかったそうで、つまり、心拍数が高い人は病気になるリスクが高い可能性があるということです。

【関連記事】

■「脈拍」を測ることによって、怖い病気の将来のリスクを予測できる可能性がある

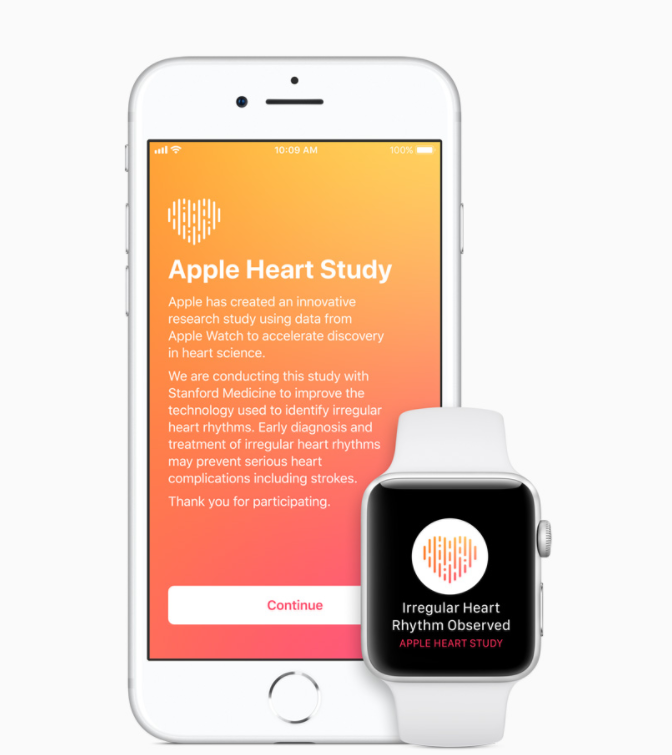

●Apple Heart Study|Apple Watchの心拍センサーを使って心房細動を通知するアプリ スタンフォード大学と提携によれば、Appleは、スタンフォード大学と提携して、Apple Watchの心拍センサーを使って不規則な心臓リズムに関するデータを収集し、心房細動(AFib)を経験しているユーザーに通知するアプリ「Apple Heart Study」アプリを発表しました。

Appleによれば、脳卒中の主な原因である心房細動(AFib)は、毎年アメリカで約13万人の死者と75万人の入院患者の原因となっているそうです。

フィットネストラッカーのデータから心房細動は脳卒中によるものと判断され救われたケースがあるによれば、すでにフィットネストラッカーをつけている人の心拍数のベースラインと異常値のデータを参考に病気を判断したケースがありました。

フィットネストラッカー「Fitbit Charge HR」に記録されている心拍数のデータを参考に、医師は心房細動は脳卒中によって引き起こされたと判断し、電気的除細動を行なったそうです。

【関連記事】

●【ガッテン】脈をとる習慣で心房細動に気づいて、巨大血栓による重症化しやすいタイプの脳梗塞を防ごう!によれば、「脳梗塞」は、血栓が脳の血管に詰まることで発症する病気ですが、寝たきりや重症化しやすいタイプの脳梗塞の割合が最近増えていることが分かってきているそうです。

重症化しやすいタイプの脳梗塞とは、血栓のサイズが大きいものの場合です。

通常の血栓のサイズは直径2-6mmなのですが、最大で3cmを超えるものもあるそうです。

なぜこれほどまで大きい血栓ができてしまうのでしょうか?

それは大きな血栓ができる場所が「心臓」であり、心臓の震えによって、直径数センチもの大きな血栓を作り出すからです。

この心臓の震えは「左心房(さしんぼう)」で起こり、「心房細動」といいます。

なぜ心房細動による脳梗塞が増えているのか?2つの理由によれば、高齢化に加えて、高血圧や糖尿病などの生活習慣病の人が増加傾向にあるため、心房細動になる人が増えていると考えられるそうです。

重症化しやすいタイプの脳梗塞を防ぐには、この「心臓の震え」に気づくことが重要になります。

それでは、どのようにすれば、心臓の震え=「心房細動」に気づくことができるのでしょうか?

それは「脈をとること」!

心房細動になると、心臓は不規則に拍動するため、脈をとる習慣を持つことで、自分の脈のリズムを知ることができれば、心房細動に気づくことができます。

→ 脈をとって脳梗塞の原因となる心房細動を見つけよう! について詳しくはこちら

【関連記事】

- 心房細動患者の脳梗塞リスクを計算する方法

- なぜ心房細動による脳梗塞が増えているのか?2つの理由

- 血栓の原因は心房細動や動脈硬化でフィブリンが固まってしまうことにあった!?|#ためしてガッテン(#NHK)

■まとめ

スタンフォード大学医学部では「Precision Health(直訳すると、精密医療・高精度医療でしょうか?)」をスローガンとして掲げているようで、プレシジョン・ヘルスとは、病気の予防、病気の発症予測、健康とQOL(生活の質)をできる限り維持することを目的とし、データサイエンスツールを活用して膨大な研究と臨床データを患者や医師が利用できるようにすることを考えているようです。

スマートウォッチは病気の早期発見に役立つ|正常値とベースライン値の確立が重要|スタンフォード大で紹介したスタンフォード大学のマイケル・スナイダーの研究によれば、フィットネスモニターや他のウェアラブルバイオセンサーが心拍数、肌の温度などの異常が起きているかを知らせてくれることにより、病気になっていることを伝えてくれることについて取り上げており、現在進行中の研究の重要な要素は、正常値またはベースライン値を確立することということでした。

つまり、これからはいかに病気を判断するベースラインの値を確立することができるのか、そしてそのベースラインの値を基に病気を予防していくのかに注目が集まっていきます。

予防医療が広がることで、自分の健康状態を天気予報を見るようにダッシュボードで見て予測できるような未来になる!?でも紹介しましたが、これからは天気予報を見るような感じで、自分の健康状態の予測ができるようになる未来がくるでしょう。

また、スマートスピーカー×音声分析サービス×AIを活用した病気診断支援システムで予防医療【#HEALTHTECH】【#未来予測】でも取り上げましたが、スマートスピーカーと音声分析サービス、AIを活用した病気診断支援システムを組み合わせて、ユーザーがふとつぶやいた言葉(〇〇が痛い、ふらふらするなど)を記録しておき、その言葉がある一定以上の条件に当てはまると、医療情報が出てきたり、アプリの医療相談ができるような仕組みになっていくかもしれませんね。

【関連記事】

続きを読む 【ガッテン】寝るだけ脈落としのやり方のポイント!「脈拍」を測ることで心筋梗塞や脳卒中など怖い病気の将来のリスクを予測できる!?