健康維持のために運動をしたらいいということはわかっていても、「どんな運動をしたらいいのかわからない」「より効果的な運動はないの?」という方もいるのではないでしょうか?

今回取り上げる「インターバル速歩」は体力低下の抑制につながる運動として注目を集めています。

「インターバル速歩」をマスターできれば、いつまでも若々しく、みなさんから憧れられるような存在になれます!

「インターバル速歩とはどんな運動なのか?」「インターバル速歩にはどんな効果があるの?」「インターバル速歩のやり方」についてまとめました。

【目次】

■インターバル速歩とは?

by Pulpolux !!!(画像:Creative Commons)

カギは「インターバル速歩」と運動直後の「ミルク」。今日からできる老化防止策

(2013/3/25、Sportiva)

これは、「ややキツい」と感じるぐらいの「早歩き」を3分続けたら、普通の速さのウォーキングに切り変えて3分歩く……という「速い」「普通」を交互に繰り返すウォーキングのこと。

信州大学大学院医学系研究科、スポーツ医科学講座の能勢博教授の研究チームが提唱しているインターバル速歩とは「速い」「普通」を交互に繰り返すウォーキングのことで、世界的に注目が集まっている運動法なのだそうです。

なぜ、注目が集まっているのでしょうか?

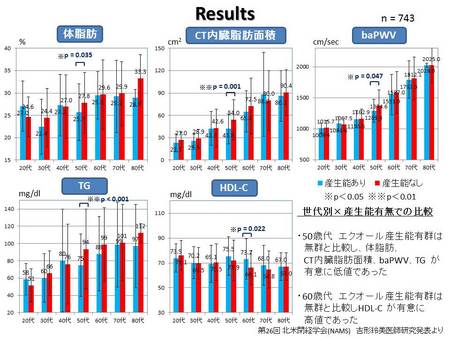

「普通歩行を行なった集団では、運動能力の向上がほとんど見られなかったのに対して、インターバル速歩を実施した集団では大幅な体力向上が認められ、また血圧、血糖値、中性脂肪、BMIといったいわゆる生活習慣病指標でも、すべての指標が低下することが確認できました。特に、血圧、血糖値、BMIでは大幅な低下が見られます」と能勢教授。

普通のウォーキングと比べると、インターバル速歩をすると、体力が向上し、血圧、血糖値、中性脂肪、BMIといった生活習慣病に関わる指標の全てで改善することが確認できたそうです。

■インターバル速歩がなぜ老化防止に効果的なのか?

その秘密は「高負荷による下半身の筋力維持」「持続性」そして「運動による遺伝子レベルでの変化」の3つだ。

<中略>

能勢教授によると老化による体力低下の抑止が目的の場合、「下半身の筋肉量低下を抑えることで、基礎代謝も増え、両方の効果が十分に得られることが確認できた」という。

トレーニングには筋力トレーニング(無酸素運動)や持久力トレーニング(有酸素運動)などのトレーニングがありますが、老化による体力低下を予防することが目的の場合には、インターバル速歩で、下半身の筋肉量低下を抑えることが出来れば、両方の効果を得られることがわかったそうです。

ただし、この運動での大事なポイントは、運動の中に必ず「ちょっとキツい」と感じる高負荷の運動を加えることにあるそうです。

能勢教授によれば「ちょっとキツいとは、自分の最大運動能力の70%ぐらい、10分続けると汗ばむ、20分だとすねの筋肉が痛くなる程度の強度」だという。

「速歩3分」「普通歩行3分」というちょっときつい負荷をかけたインターバル速歩を毎日続けることで筋量の維持ができ、結果的に体力低下の抑制につながるということなのですね。

また、高負荷の運動を定期的に続けることは、遺伝子レベルでも良い影響があるそうです。

また、長年の実証実験の結果から、こうした高負荷の運動を定期的に続けることで細胞の遺伝子レベルでも変化が生じ、人間の体内で炎症を抑える遺伝子が活発になる「遺伝子のメチル化」も確認されている。

「分かりやすく言えば、遺伝子の錆(さび)を取るようなイメージです。インターバル速歩を続ける中高年者の、遺伝子のメチル化の程度を調べると、数値上は10歳程度の若返り効果が見られました」というから驚きだ。

→ 血圧を下げる方法(食べ物・サプリメント・運動) について詳しくはこちら

【追記(2024年9月29日)】

「1日1万歩」は効果が無かった…!ついにわかった「ジムに行かなくても体力がつく」すごい方法(2024年9月26、現代ビジネス)によれば、7300名の中高年者を対象に5ヵ月間のインターバル速歩トレーニングの効果を検証したところ、5ヵ月間の継続率が95%、体力が最大20%向上、高血圧、高血糖、肥満などの生活習慣病指標が20%改善、膝痛・腰痛などの症状が50%改善、そのほか、うつ症状、認知機能も有意に改善したそうです。

■インターバル速歩のやり方

最初は1日のトータル歩行時間が12分(3分の速歩と普通歩行を各2回)ぐらいから始めるのが基本で、毎日歩けない人は、1週間のトータルの速歩時間が60分ぐらいになるように回数と時間を設定するといいという。

ポイントをまとめてみます。

- 「速歩3分」「普通歩行3分」を繰り返す

- 自分の最大運動能力の70%ぐらい、10分続けると汗ばむ、20分だとすねの筋肉が痛くなる程度の強度

- 出来れば毎日行うといいのですが、毎日できない場合は、1週間のトータルの速歩時間が60分ぐらいになるように回数と時間を設定する

■運動後には、アミノ酸バランスのいいたんぱく質を摂取する!

記事の中では、「運動の後の栄養補給の大切さ」も紹介されています。

「まず、ちょっとキツい速歩で下半身の筋肉をしっかり動かしてエネルギーとなるグリコーゲンを消費します。そのとき、一部の筋肉組織は痛んでいますが、そのタイミングでアミノ酸のもととなるたんぱく質を摂取すると、運動で痛んだ筋肉をしっかり補修できる。また、同時に糖質を摂取するとブドウ糖に分解され、エネルギーを効率よく補充すると同時に、筋肉へのアミノ酸輸送をサポートします」

インターバル速歩に限らず、運動後には、エネルギーとなるグリコーゲンが消費され、また筋肉組織が傷んでしまいます。

(2018/5/1、日経ウーマンオンライン)

「強度の高い運動を行うと、筋たんぱく質は分解される。しかし、運動直後にはたんぱく質の合成はより促進される」(藤田教授)。この際、体内のアミノ酸が不足していると修復が間に合わないので、たんぱく質、またはアミノ酸の補給が大切。運動後の筋たんぱく質合成のピークは運動終了から2時間後、3~4時間後まで続くという。

藤田 聡教授(立命館大学スポーツ健康科学部)によれば、アミノ酸が不足していると傷んだ筋肉の修復ができないため、エネルギー補給と筋肉の補修のためにも、アミノ酸バランスのいいたんぱく質またはアミノ酸を摂取する必要があります。

「理想は運動後60分以内に、アミノ酸バランスのいい牛乳などを200~600cc飲むことをお勧めします。キツイ運動の直後、筋肉はエネルギーとして消費してしまったグリコーゲンを補うため、細胞膜表面にあるグルコース輸送体を活性化させ、積極的にブドウ糖を取り込もうとします。この”窓が開いている”時間が運動後の約60分間。その間にアミノ酸や糖質を体に取り入れることが大切なのです」と能勢教授。

運動後の60分以内にアミノ酸バランスのいい食品を摂るといいそうです。

しっかりと運動した後には、しっかりと栄養を補給しましょう!

ポイントは、「運動後の60分以内」ですよ。

→ アミノ酸の効果・効能・種類・アミノ酸を含む食べ物 について詳しくはこちら

→ なぜ筋肉をつけるにはタンパク質(アミノ酸)の摂取が必要なの?【論文・エビデンス】 についてくわしくはこちら

|

|

10歳若返る!「インターバル速歩」の秘密―これが、2000人が実証した超かんたん健康法だ! 中古価格 |

![]()