■「所得と生活習慣等に関する状況」のグラフから見えてくるもの|厚生労働省調査

参考画像:厚生労働省の調査による、金持ちとそうで無い人の生活習慣の違いが面白い

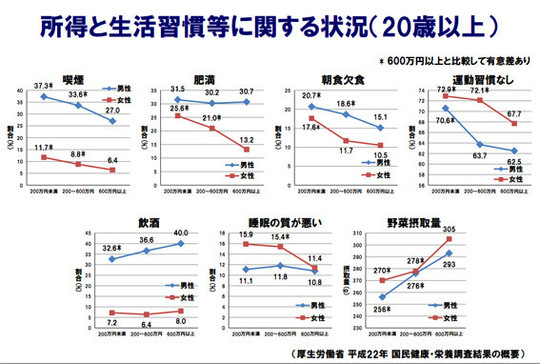

1.喫煙率

by Juan Feer(画像:Creative Commons)

性別を問わず、年収が高いと喫煙率は低い、もしくは喫煙率が低いと年収が高いといえそうです。

年収が高い人は健康を気にしているため喫煙率が低いのか、それとも年収が高くなるにつれて、タバコを数時間がなくなってしまうのかもしれません。

【関連記事】

2.肥満率

by Leo Hidalgo(画像:Creative Commons)

肥満率に関しては、男性と女性でグラフに大きな違いが出ています。

男性の肥満は年収に影響を与えないのに対し、女性は肥満率が低くなるほど年収が高くなる、もしくは年収が高いほど肥満率が低いといえます。

「太っている女子」より「ヤセている女子」のほうが収入が高いでも紹介しましたが、体重が重い女子より、軽い女子がより多くの収入を得ているという結果が出ています。

女性においては、外見の魅力と収入に大きな関係があるといえそうです。

【関連記事】

3.朝食欠食

by Meg Stewart(画像:Creative Commons)

性別に関係なく、朝食を食べる習慣を持つ人ほど年収が高い、もしくは、年収が高い人ほど朝食を食べる習慣を持っているといえます。

これは、年収が高い人は結婚している率が高く、結婚していると朝食を食べる習慣を持ちやすいのかもしれませんし、また、年収が高い人は朝食を食べる重要性を認識しているために朝食を食べているのかもしれません。

ちなみに、体内時計 ダイエット|たけしの家庭の医学 5月25日によれば、脳の体内時計をリセットする方法が「朝日」であり、内臓の体内時計をリセットする方法が「朝食(特にたんぱく質)」なのだそうです。

【関連記事】

4.運動習慣なし

by Fort George G. Meade Public Affairs Office(画像:Creative Commons)

性別を問わず、運動習慣がある人ほど年収が高い、もしくは、年収が高い人ほど運動習慣を持っているといえます。

起業家の成功の秘訣は「睡眠、食事、運動」によれば、会社を経営している起業家には運動する習慣を持っている人が多いそうです。

それは、運動による健康効果を十分に理解し、感じているからなのかもしれません。

【関連記事】

運動を続けるとストレスに強くなる?その科学的根拠とは?

数週間運動を続けると、ストレス耐性に効果があると考えられるということ。

ただし、短期間では成果ができるものではないということ。

できるビジネスマンが運動を生活習慣の一部に取り入れているのは、体力づくりや健康のためだけでなく、こういうこともあるのかもしれませんね。

たとえば、日本マクドナルド・原田社長は、毎朝10.5キロのジョギングが日課で、週末は自転車100キロ走るそうです。

【参考記事】

「ON、OFFのけじめが、クレージーな発想を生む」/日本マクドナルド・原田社長(2009/11/12、プレジデント)

仕事ができる人の多くは、運動する習慣をもっている印象があります。

家庭でのことや仕事のことでストレスを抱えている人は、運動を続けてみてはいかがでしょうか。

長時間イスに座っているのは、健康に良くないらしい

長時間椅子に座るような仕事をしていては、健康を損なってしまうという記事ですね。

せっかく毎朝ジョギングしたり、ジムに通うという健康的な習慣をもっていても、その効果が長時間座ってしまう習慣を持つことで相殺されてしまいかねないということです。

この記事によれば、長時間座る習慣を続けていると、

肥満や糖尿病、心臓病、ガンなどのリスクが高まる

ウエストが太くなる

血圧や血糖値の数値が悪くなる

そうです。

5.飲酒

by Petr Meissner(画像:Creative Commons)

男性の方が特徴的ですが、年収が高い人ほどお酒を飲むようです。

お酒を飲む機会が多いからなのかもしれません。

ただ、運動量が多い人の脳は、アルコールによるダメージが小さい!?にもあるように、年収が高い人は運動する習慣を持っているため、アルコールによる脳へのダメージが小さいのかもしれません。

女性は、男性に比べてアルコールの影響を受けやすいので注意が必要です。

【関連記事】

女性は男性より肝臓へのリスクなどアルコールの影響を受けやすい。

女性は男性よりも体も肝臓も小さいことから、血中アルコール濃度は男性よりも女性のほうが高くなり、また、女性ホルモンにはアルコールの分解を抑える作用があるともいわれているため、女性は男性よりもアルコールの適量は少なくしたほうが良いようです。

6.睡眠の質が悪い

by reynermedia(画像:Creative Commons)

このグラフは女性の方が特徴的で、年収が高い人ほど睡眠の質が良い傾向にあります。

女性が長い睡眠時間を必要とする理由は「脳」にあった!?によれば、睡眠の主な役割は「脳の回復と修復」であり、女性は男性と比較すると脳の使い方がマルチタスクであるため、脳を回復させるためにも長い睡眠が必要になるそうです。

年収が高い女性ほど睡眠の重要性を認識しているのかもしれません。

【関連記事】

7.野菜摂取量

by stu_spivack(画像:Creative Commons)

男女問わず、年収が高い人ほど野菜摂取量が多い、もしくは、野菜摂取量が多い人ほど年収が高いといえます。

低収入ほど野菜不足-厚労省栄養調査で紹介した厚生労働省が発表した2011年の国民健康・栄養調査によれば、低収入ほど野菜の摂取量が不足しているという結果が出たそうです。

また、低所得者ほど生活習慣に問題=野菜食べず、運動しないという記事によれば、低所得者ほど野菜を食べる量が少なかったり、運動の習慣がなかったりと、生活習慣に問題がある傾向があることがわかったそうです。

#健康格差 とは|所得や学歴など社会経済的な地位が低いと不健康が多くなる!?や#健康格差 は収入・学歴などが要因?|WHO、社会的・経済的な格差が健康の格差を生んでいるでも取り上げましたが、社会的・経済的な格差が健康の格差を生んでいるということがWHOでも一つの問題として注目されているようです。

【関連記事】

■まとめ

by Peter Mooney(画像:Creative Commons)

年収と生活習慣には大きな関係があることがわかると思います。

自分がどんな生活習慣を選択するかによって、年収が変わってくるということですね。

何か一つ習慣を変えれば、その他の習慣にも影響を与えるということがわかっています。

すべてを変えようとすると難しいと思うかもしれません。

この中の一つの習慣を変えることにフォーカスを当ててやってみましょう。

【関連記事】

続きを読む 「所得と生活習慣等に関する状況」のグラフから見えてくるもの|厚生労働省調査 →