ハクライドウがこれまで培ってきた約20年の健康情報をまとめた10箇条を紹介します。

あなたの健康的なライフスタイルにこの10箇条を取り入れていきましょう。

【目次】

■野菜(ビタミン・食物繊維・葉酸・ポリフェノールなど)の健康効果

●食道がん

食道がん、野菜と果物で危険半減|アブラナ科のイソチオシアネートで食道がんのリスクが低下|厚労省研究班で紹介した厚生労働省研究班によれば、野菜と果物を多く食べる男性は、あまり食べない男性に比べ、食道がんになる危険性がほぼ半減するということが分かったそうです。

食道がんの再発リスクを禁酒で抑制できる|食道がんの予防には禁酒・禁煙・緑黄色野菜の摂取|京都大学で紹介した京都大学の武藤学 医学研究科教授らの研究によれば、飲酒、喫煙をして、緑黄色野菜を食べないと、食道扁平上皮がんの発生する予兆(前がん病変)とされる異型上皮の発生リスクが上昇することが分かったそうです。

つまり、食道がんの予防には禁酒・禁煙、緑黄色野菜を食べることが効果的であることが分かったということです。

●脳卒中や心臓病などの循環器疾患

野菜や果物を多く摂取する人は死亡リスクが低下する|人間総合科学大で紹介した人間総合科学大の研究グループによれば、野菜や果物を多く摂る人は、脳卒中や心臓病などの循環器疾患で死亡するリスクが低下するそうです。

●加齢黄斑変性

ルテインとゼアキサンチンを含む野菜を摂取すると加齢黄斑変性の発症リスクが低くなる!?によれば、102,046人のデータから加齢黄斑変性とカロテノイド摂取量の関連性を分析したところ、ルテインとゼアキサンチンを最も多く摂取しているグループは最も少ない摂取量のグループの比べて、加齢黄斑変性の発症リスクが約40%低かったそうです。

加齢黄斑変性症には緑黄色野菜(カロテノイド)がよい!?|ためしてガッテン(NHK)によれば、黄斑色素の少ない人がカロテノイドを毎日一定量摂取し続けたところ、半年で約45%も増加することがわかったそうです。

→ 加齢黄斑変性 についてくわしくはこちら

●糖尿病・血糖値上昇の抑制

2型糖尿病予防には緑色の葉もの野菜が有効|英研究によれば、緑色の葉物野菜の摂取量が増えると、糖尿病のリスクを減らすことができるそうです。

緑色の葉物野菜にはβカロチンやビタミンCなどの抗酸化成分があり、それが全身の酸化ストレスの軽減に寄与することが考えられます。

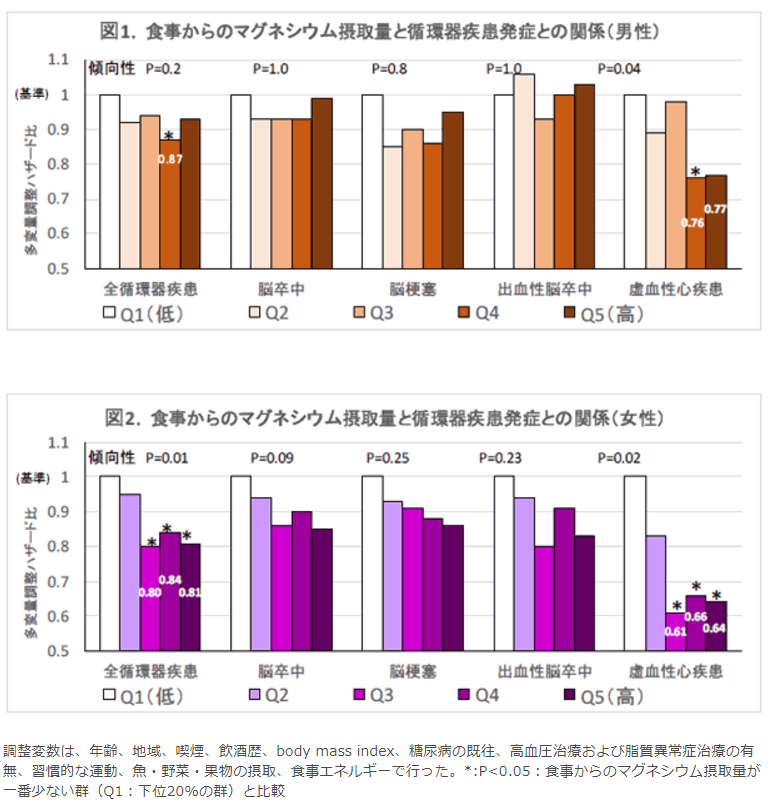

また、最近のメタ分析ではマグネシウム摂取量が2型糖尿病の発生率と逆相関することが判明しており、緑色の葉物野菜にはマグネシウムが含まれていることで2型糖尿病のリスクを低下している可能性があります。

そして、緑色の葉物野菜にはオメガ3脂肪酸のαリノレン酸が含まれていて、脂肪酸のプロファイルはリン脂質二十層の脂肪酸組成を決定する上で重要であると考えられていて、この二重奏の組成は骨格筋内のインスリン感受性に関連します。

食前に野菜ジュースを飲むと、食後の血糖値の上昇を抑える効果-カゴメがヒト試験で確認によれば、食前に野菜ジュースを飲むと、食後の血糖値の上昇を抑えることができることがヒト試験で確認されたそうです。

また、食前に野菜ジュースを飲むことによる食後高血糖抑制効果はベジタブルファーストと同等の効果がある!によれば、食前に野菜ジュースを飲むことは、食前に野菜サラダを摂取した場合と同等の食後血糖値上昇抑制効果があり、また、食後30分前に摂取したほうが最も効果が高いことが分かったそうです。

→ 糖尿病の症状(初期症状)チェック についてくわしくはこちら

→ 空腹時血糖値を下げる食べ物・食事|血糖値が高い原因 についてくわしくはこちら

【関連記事】

●LDLコレステロール

ブロッコリーやキャベツに含まれる「SMCS」はLDLコレステロールを下げる効果があるによれば、アブラナ科のブロッコリーとキャベツに含まれる天然アミノ酸の「SMCS(S-メチルシステインスルホキシド)」が、コレステロールから胆汁酸への変換を促進して血中LDLコレステロールを低下させる効果があることが分かったそうです。

コレステロールは肝臓で酵素によって胆汁酸に変化し排出されますが、SMCSはその酵素の働きを活性化させる働きがあり、肝臓における胆汁酸の合成を促進し、胆汁酸に変化し排出されるコレステロールの量を増やします。

→ 悪玉コレステロールを下げる食事・食べ物|LDLコレステロールが高い原因 についてくわしくはこちら

●メタボリックシンドローム

野菜ジュースにメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)予防・改善効果を確認|カゴメで紹介したカゴメと財団法人兵庫県健康財団との共同研究によれば、野菜飲料を一定期間飲み続けると、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群) を予防・改善する効果があるそうです。

●アディポネクチンを増やして動脈硬化を予防

大豆や野菜で「アディポネクチン」を増やしてメタボリック対策をしよう!によれば、食物繊維の多い緑黄色野菜を食べると、糖尿病や高脂血症、高血圧を抑制し、動脈硬化を予防・改善することで注目を集めているホルモン「アディポネクチン」を増やすそうです。

●便秘

【#たけしの家庭の医学】腸内フローラを改善する方法|善玉菌のエサ・助っ人食材・食べ物・食品によれば、腸内フローラを美しく保つには、善玉菌のエサと善玉菌の助っ人の両方を摂る必要があります。

●善玉菌のエサ(食物繊維・オリゴ糖)

善玉菌のエサとは、善玉菌を育て、増やす働きを持つ栄養素で、食物繊維、オリゴ糖など。

→ 食物繊維の多い食品 について詳しくはこちら

→ 便秘とは|即効性のある便秘解消方法(ツボ・運動・マッサージ・食べ物)・便秘の原因 について詳しくはこちら

■低収入ほど野菜の摂取量が不足している!?

「所得と生活習慣等に関する状況」のグラフから見えてくるもの|厚生労働省調査によれば、男女問わず、年収が高い人ほど野菜摂取量が多い、もしくは、野菜摂取量が多い人ほど年収が高いといえます。

低収入ほど野菜不足-厚労省栄養調査で紹介した厚生労働省が発表した2011年の国民健康・栄養調査によれば、低収入ほど野菜の摂取量が不足しているという結果が出たそうです。

また、低所得者ほど生活習慣に問題=野菜食べず、運動しないという記事によれば、低所得者ほど野菜を食べる量が少なかったり、運動の習慣がなかったりと、生活習慣に問題がある傾向があることがわかったそうです。

#健康格差 とは|所得や学歴など社会経済的な地位が低いと不健康が多くなる!?や#健康格差 は収入・学歴などが要因?|WHO、社会的・経済的な格差が健康の格差を生んでいるでも取り上げましたが、社会的・経済的な格差が健康の格差を生んでいるということがWHOでも一つの問題として注目されているようです。

【関連記事】

- 「所得」「地域」「雇用形態」「家族構成」の4つが「#健康格差」の要因|NHKスペシャル

- 低所得者ほど穀類摂取が多く、野菜・肉類は少ない、喫煙者の割合が多い|厚労省調査

- 単身女性、3人に1人が貧困 母子世帯は57%

■野菜の摂取量を増やすには?

野菜の摂取量を増やした方が健康に良いことはわかっていても、低所得であるために野菜を購入しないという選択をしてしまいがちです。

ミシェル・オバマ大統領夫人が推奨する「ダイエット・プロジェクト」とは?で紹介した元アメリカ大統領夫人のミシェル・オバマ夫人のシカゴ時代のエピソードが興味深いです。

疲れた夜にドライブスルーの誘惑

ミシェル・オバマ夫人が、記者団に語るシカゴ時代の自分自身のエピソードにこんなものがあります。

「弁護士の仕事を持つ母親として、会議と子供たちのサッカーやバレー教室と駆け回った日の夜には、簡単で安いファーストフードのドライブスルーや、電子レンジで温めるだけの栄養バランスのとれていない食事を子供たちに出していた」--。

自分がそうだったからこそ、多くのアメリカ人が、栄養バランスのとれた食事の大切さは知ってはいるものの、新鮮な野菜や魚などを買うための支出と、手に入れた素材を調理する手間と時間を考えるとき、それよりも数百円で手に入れることができる完成したファーストフードの魅力が大きいと感じてしまう。

これは実感としてとてもよく理解できることだ、というのです。

健康について関心がある人は、新鮮な魚や野菜を買って、料理を作った方が良いということはわかっていると思います。

しかし、仕事・家事をして疲れてしまうという生活をしていると、調理する時間や家計のことを考えてしまい、ファストフードの魅力を感じてしまう人も多いと思います。

そこで、手軽で安いファストフードや冷凍食品に頼りがちの生活になってしまいがちです。

また、貧乏な人ほど生活習慣は不健康!?|人は(時間・お金・食べ物など)不足を認識したとき行動が変わる!で紹介した歴史家のルトガー・ブレグマンさんの動画で紹介されているプリンストン大学のエルダー・シャフィア教授によれば、人は不足(時間・お金・食べ物を含む)を認識したとき行動が変わるそうです。

その人が愚かだから 愚かな選択をしているのではなく どんな人であっても 愚かな選択をしてしまうような 状況に置かれているからです

つまり、低所得者の人たちはわざわざ野菜を摂取しないライフスタイルを選択しているわけではなく、低所得だからこそ野菜を摂取しないライフスタイルを選択してしまうような状況に置かれているということです。

そのように考えると、野菜の摂取不足というのは個人の問題ではなく、社会の問題ということが分かります。

それではどのような対策をしたらよいのでしょうか?

東京との足立区の取り組みが興味深いです。

「所得」「地域」「雇用形態」「家族構成」の4つが「#健康格差」の要因|#NHKスペシャルによれば、東京都足立区の平均年収は23区で最も低い300万円台前半(港区の3分の1程度)で、健康寿命は23区の平均よりも2歳短く、糖尿病の治療件数が最も多いそうです。

そこで足立区は区民が「自然と」健康になるようにする対策として行なったのが、飲食店にはお客のお通しに野菜を提供すること、肉のメニューと野菜のメニューを同時に頼まれても、必ず野菜から出してもらうようにお願いをし、また、区立のすべての保育園で野菜を食べる日を設け、調理は子ども自身が担当することで、楽しみながら野菜を摂取してもらうようにしたそうです。

この取り組みによって、足立区の1人当たりの野菜消費量は年間で5kg増えたそうです。

このように、個人の選択に任せるのではなく、社会全体として自然と野菜を摂ってしまうような社会に変えていくのです。

■野菜嫌いの子供に野菜を食べてもらう方法

もう一つ考えていくことは、野菜嫌いの子供にはどのようにして野菜を食べさせたらよいかという問題です。

よく考えられるのが「アメとムチ」戦略を使い、野菜を食べるとご褒美をあげて、食べないとペナルティを与えるというもの。

しかし、信賞必罰に基づく与えられた動機づけによって子供に野菜を食べさせようとする「アメとムチ」戦略は、内発的な動機づけを失わせてしまうという致命的な欠陥があります。

|

モチベーション3.0 持続する「やる気!」をいかに引き出すか【電子書籍】[ ダニエル・ピンク ] 価格:886円 |

![]()

人は、他人の意欲をかきたてて行動を促し、そこから利益を得ようとして報酬を用いるが、かえって活動に対する内発的動機づけを失わせるという、意図せぬ隠された代償を払う場合が多い。

野菜が食べたいという気持ちから野菜を食べるのではなく、アメをもらうために行動するというのでは、野菜を食べるという結果は同じであっても、野菜を好きにするということにはつながらなくなってしまいます。

それではどのようにすればよいのでしょうか?

【あさチャン】野菜嫌いの子供が自ら進んで野菜を食べたくなってしまう方法(モチベーション3.0)とは?|子どもたちの好き嫌いをなくす栄養士松丸奨さんの取り組み|8月30日で紹介した2018年8月30日放送の「あさちゃん」のコーナー「あさトク」では子供たちの好き嫌いをなくす方法として、2013年の「全国学校給食甲子園」で優勝した東京都文京区立金富小学校の栄養士 松丸奨さんは、子供たちと一緒に学校で江戸東京野菜を作るという食育を通して、野菜づくりの大変さを知るという取り組みをしていました。

また、子供たちは見た目が重要なので、美味しそうに見える切り方にもこだわりが必要なのだそうです。

このやり方は、「モチベーション3.0」という、自分の内面から湧き出る「やる気」に基づくOSという考えを基に子供に野菜を食べさせる方法の例と同じでした。

- 野菜を一緒に育てる

自分が育てることによって野菜に対して愛情がわきますよね。

野菜に対する関心が高まると、さらに好きになると考えられます。 - 料理を作る

自分で手間をかけて作ったものはおいしく感じるものですよね。

大事なことは、野菜のことを自分事として考えるという点です。

野菜嫌いの子供で悩んでいるご両親はぜひいっしょに野菜作りを行なったり、その育てた野菜で料理を作ってみてはいかがでしょうか?

*良い情報が入るたびに今後アップデートしていきます。

【おすすめの健康的ライフスタイル10箇条】

続きを読む 野菜(ビタミン・食物繊維・葉酸・ポリフェノールなど)を摂る|おすすめの健康的ライフスタイル10箇条