> 健康・美容チェック > 肝臓 > 肝臓の病気 > NASH > 食べすぎでも肝臓は壊れる!年末年始はNASH(非アルコール性脂肪肝炎)に注意

これからの時期は、忘年会・新年会とお酒を飲む機会が増える時期ですよね。

肝臓のことを心配する人もいらっしゃるのではないでしょうか。

肝臓の病気といえばアルコールが原因と考える人も多いと思いますが、最近では、食べ過ぎによって肝臓が病気になるということがわかっています。

【目次】

■脂肪が肝臓に悪影響

by gabia party(画像:Creative Commons)

食べすぎでも肝臓は壊れる!年末年始は“脂肪肝炎”に注意

(2011/12/14、ZAKZAK)

肝臓は「体内の化学工場」といわれ、飲食で体内に入って分解された栄養素を貯蔵したり、身体に必要な形に作り替えるなどさまざまな働きをしている。

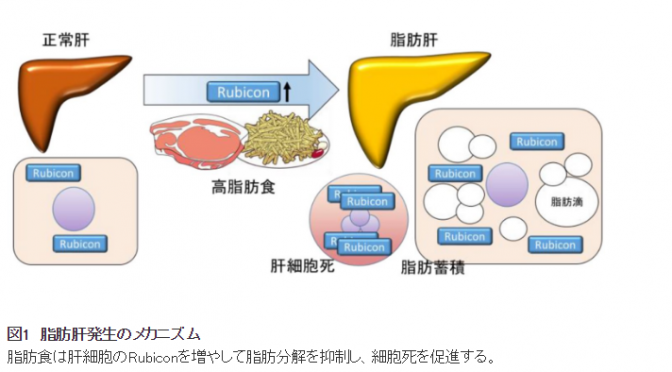

一度に多量の飲食をすると肝臓がオーバーフローになり、結果として脂肪がたまりやすくなる。

これを「脂肪肝」という。

東海大学医学部付属東京病院消化器肝臓センター長の西崎泰弘副院長が説明する。

「アルコールを飲まなくても、脂肪分の多い食事を続けていると、短期間で脂肪肝になることはあります。それを放置していると、脂肪化をきっかけに肝細胞の破壊が起こり、NASHへ移行することがあるので注意が必要です」

脂肪肝では、血液検査で「γーGTP」という数値が上昇。

そして、NASHになると、「AST/ALT」という数値も上がり、肝機能が破壊されていることが明らかになる。

その状態を放置すると、肝硬変や肝がんへと移行し、命に関わることもある。

脂肪分の多い食事を続けると、脂肪肝になることがあり、放置したままにしていると、肝細胞の破壊が起こり、NASHに移行することがあるそうです。

また、その状態をほうっておくと、肝硬変や肝臓がんへと移行することがあります。

■肝臓の数値を見る目安

この記事では、「γーGTP」「AST/ALT」といった肝臓の数値に関するキーワードが出ていましたので、肝臓の数値を見る目安をご紹介します。

肝臓の数値

γ-GTP(正常値)男性…50IU/L単位以下

γ-GTP(正常値)女性…32IU/L単位以下

正常値を下回っている分には問題ありませんが、数値が上回っている場合には、肝臓に負担がかかっていると考えられます。γ-GTPの数値が高くても100以下であれば、禁酒などお酒・アルコールを控えることで正常値に戻ると考えられます。

しかし、100以上であれば、脂肪肝が進行していると考えられるため、病院で診ていただくことをおすすめします。

GOT(AST)…40IU/L単位以下

GPT(ALT)…40IU/L単位以下

GPT(ALT)・GOT(AST)が100以下(40IU/L単位以上で)の場合には、慢性肝炎、肝硬変、脂肪肝などが考えられる。100以上になるとウイルス性肝炎の疑いがある。

■小太りでも注意

「明らかに肥満という人だけでなく、それほど太っていない人でもNASHになっている人はいます。

肝臓への脂肪の蓄積には個人差があるため、一時期な食べ過ぎが引き金になることがあるのです。

特に冬場は寒いので運動量が落ちて筋肉も減りやすいため、基礎消費カロリーが下がりがちです。

同じ体重であっても体内の脂肪の量は逆に増えやすく、NASHになりやすいのです」と西崎副院長はいう。

肝臓への脂肪の蓄積には個人差があるため、それほど太っていない人でも一時期な食べ過ぎが引き金となり、NASHになっている人はいるそうです。

以前ためしてガッテンで取り上げられていましたが、高脂肪食を3日間続けただけで、糖尿病と同じレベルにまでなるということでした。

隠れ糖尿病の原因は脂肪肝と脂肪筋|ためしてガッテン(NHK)

糖尿病は、長い間悪い生活習慣を続けているとおこると思っていましたが、そうではないようです。

番組の実験によれば、高脂肪食を3日間続けただけで、糖尿病と同じレベルにまでなるそうです。

■活性酸素のキケン

脂肪肝からNASHへ移行しやすいのは、肝臓に脂肪がたまるだけでなく、体内で強い酸化力を持つ活性酸素などの別の要因が関わっている。これを「セカンドヒット」というそうだ。

「活性酸素がたくさんあると炎症は起こりやすい。脂肪肝のセカンドヒットは、酸化した脂の摂りすぎや、鉄を多く含む食品、喫煙、不規則な生活などさまざまな理由があります」(西崎副院長)

「セカンドヒット」と言うキーワードははじめて聞きましたが、つまり、肝臓の脂肪化(ファーストヒット)に加えて、酸化した脂の摂りすぎや、鉄分を多く含む食品、喫煙、不規則な生活など様々な要因が関わること(セカンドヒット)によって、NASHへと移行しやすくなるようです。

【関連記事】

セカンドヒットに関わるものを全て除去するのは難しい。

となれば、やはり大切なのは脂肪肝の改善と予防になる。

ただし、急に粗食にしなくても、肉や魚などタンパク質はしっかり食べていればOKだ。

「脂質や糖質と違って、タンパク質は体内で脂肪として蓄積されないので、満腹感を得るために油の少ない肉類や豆腐などを多めにしてみてください。

肉は脂肪分が少ない部位なら300グラム程度食べても全く大丈夫です。

なるべく脂肪分を口にしないことから始めましょう。

糖分をはじめとする炭水化物も、体内で中性脂肪になって蓄積さやすいので注意が必要です」

まとめてみます。

●肉や魚などタンパク質はしっかり食べる

脂質や糖質と違って、タンパク質は体内で脂肪として蓄積されないので、満腹感を得るために油の少ない肉類や豆腐などを多めにする。

肉は脂肪分が少ない部位なら300グラム程度食べてもよい。

なるべく脂肪分を口にしないことから始めましょう。

●糖分をはじめとする炭水化物は、体内で中性脂肪になって蓄積しやすいので注意が必要

■非アルコール脂肪肝 撃退法チェック

□間食は控える。どうしてもケーキが食べたい日は1切れまでと決める。毎日は食べない

□柿などの甘みの強い果物は1日1個まで

□ビタミン類はCやEを積極的に摂るように心掛ける

□甘い飲料は避ける

□脂ものは避ける。油を使うときは、オリーブ油、キャノーラ油などの良い油を使う

□ノンオイルドレッシングの野菜サラダを、毎食ごと初めに食べる

□ご飯や麺類などの炭水化物を摂りすぎない

□タンパク質の肉や魚、豆腐、豆類などはしっかり食べる

□通勤時間に歩くときは速歩を心掛ける

□ウオーキングなどの有酸素運動を定期的にする

□有酸素運動をする前にストレッチ&筋トレを必ず行う

■肝臓関連ワード

■肝臓とは|肝臓の機能・働き・位置(場所)

■肝臓の病気|肝臓病の初期症状・種類・原因

■脂肪肝とは|脂肪肝の症状・原因・治し方

■肝炎とは|肝炎(B型・C型・アルコール性)の症状・原因・チェック

■NASH(非アルコール性脂肪性肝炎)の症状・食事・改善方法

■NAFLD(非アルコール性脂肪性肝疾患)とは・症状・原因

■肝硬変とは|肝硬変の症状・原因・食事

■肝臓がん|肝臓がんの症状(初期・末期)

■肝機能障害の症状・原因・食事・肝機能の数値

■肝臓の数値・検査値|ALT(GPT)・AST(GOT)・γ-GTP

■ALT(GPT)の基準値|ALTが高い原因

■AST(GOT)の基準値|ASTが高い原因

■γ-GTPの基準値|γ-GTPが高い原因

■肝臓に良い食べ物|肝臓と食事

■脂肪肝の改善方法(食事・運動・サプリ)

■肝臓がん予防によい食事・食べ物

■コレステロールとは|コレステロール値を下げる食品・食事

■中性脂肪とは・数値(正常値)・高い原因・下げる(減らす)

■亜鉛を含む食べ物・食品|亜鉛不足チェック・摂取量

■タウリンとは|タウリンの効果・効能|タウリンの多い食品・食べ物