ローマ教皇、死因は脳卒中と心不全-慈悲の教会目指した指導者(2025年4月22日、Bloomberg)によれば、88歳で死去したローマ教皇フランシスコの死因は、教皇庁が発表した死亡証明証に基づく声明によると、脳卒中による昏睡と心不全だったそうです。

教皇は2月中旬に気管支炎で入院、両肺の肺炎へと悪化していていて、2月14日から約5週間入院し、2度にわたり命の危ない状況に陥っていました。

晩年は健康状態の悪化が報じられており、ローマ教皇の死因は脳卒中と心不全、バチカンが発表…遺言で質素な墓を希望(2025年4月22日、読売新聞)によれば、高血圧や糖尿病も患っていたことも明らかになったそうです。

■心不全とは?

心不全とは、心臓の働きが不十分なことが原因で起きている体の状態のことで、病名ではないそうです。

心不全の症状としては、血液を送り出す能力の低下による症状と血液のうっ滞によって起こる症状があります。

血液を送り出す能力の低下による症状としては、心拍出量が減ったことが原因で、「疲れやすい」「だるい」「動悸がする」などの症状があります。

血液のうっ滞によって起こる症状としては、血液を送り出す能力が低下すると、心臓から前方へ血液が進みにくくなり、心臓の後方、血液を受け取る側で血液のうっ滞が起こります。

心不全の種類、程度、原因が様々あるように、その症状も多様で、紹介した症状が全ての患者さんに当てはまるわけでもなく、また、紹介した症状があるからといって心不全と判断できず、また他の病気の可能性もあるそうです。

息切れや動機、疲労感というのは年齢のせいかなとも思ってしまう症状ですので、自己判断が難しいようですね。

【関連記事】

■心不全になりやすい人とは?

●血糖値が高い糖尿病患者

血糖値高い糖尿病患者ほど心不全にー国循研究センターで紹介した国立循環器病研究センターによれば、血糖値が高い糖尿病患者ほど心不全で入院する割合が多いということから、血糖値と心不全には関係があることがわかったそうです。

「HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)」は、赤血球に含まれるヘモグロビンにブドウ糖が結びついたもので、赤血球の寿命が長いため、過去1~2カ月の血糖状態を把握できます。

HbA1cが8.4%以上のグループでは心不全入院が多かったそうです。

また、心筋梗塞の持病をもともと持っている患者では、HbA1cが 8%以上と6.9%以下で心不全の危険性が高まる傾向にあり、心筋梗塞の持病をもともと持っていない患者では、HbA1cが低い方が心不全が少ない傾向がわかったそうです。

●メタボリックシンドローム

慢性心不全患者:メタボの人の割合、一般の2倍--厚労省が全国調査で紹介した厚生労働省研究班の全国調査によれば、慢性心不全患者の人は、メタボリックシンドロームの人の割合が一般の人の2倍以上であることそうです。

メタボを放置すると心筋梗塞(こうそく)を発症し、慢性心不全へと移行する可能性が示唆されています。

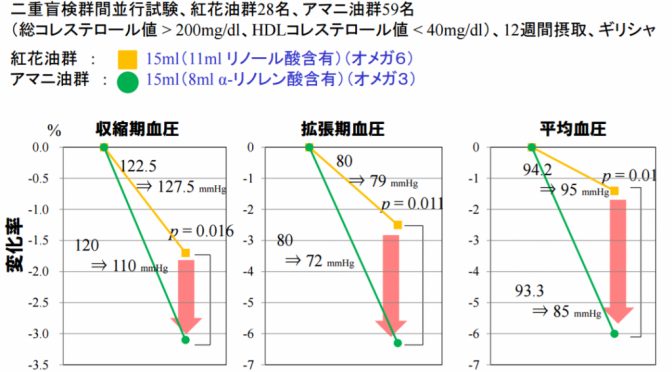

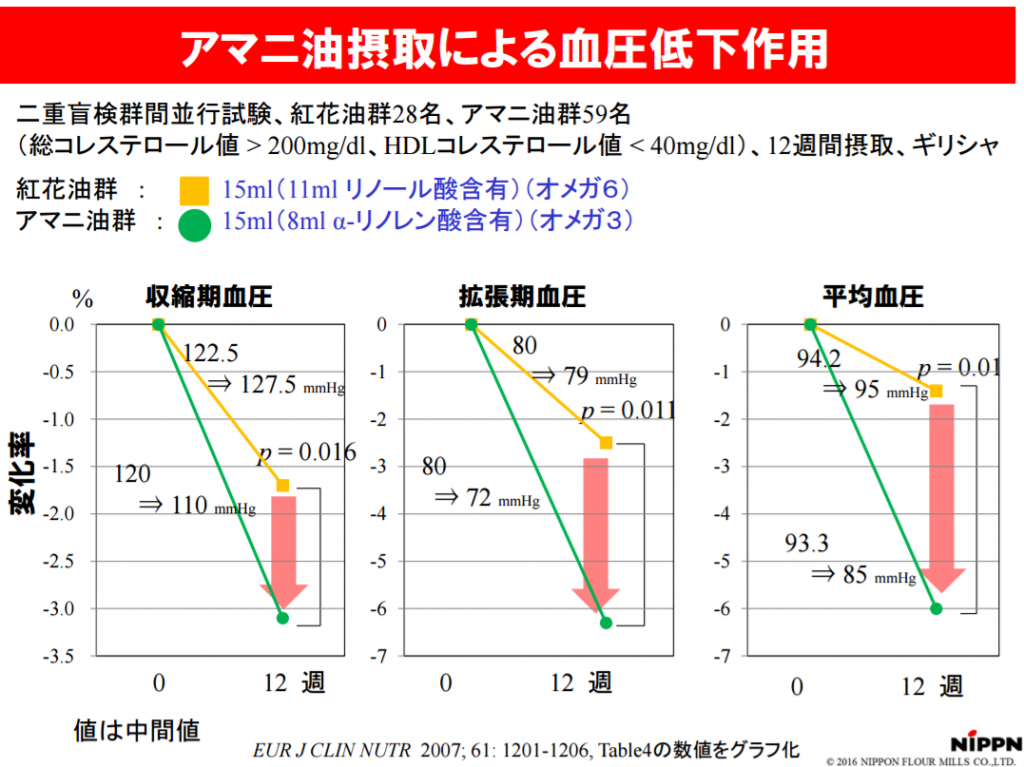

●高血圧

心不全の原因は様々で、心筋梗塞などの心臓病だけでなく、高血圧で心臓に負担がかかっている場合も心不全の原因となるそうです。

高血圧以外にも、動脈硬化やアルコール、遺伝、感染症が原因となって心臓病になり、過労やストレス、暴飲暴食、風邪などの因子が加わって、心不全の症状が現れるそうです。

●鉄分不足

心臓は1日に約10万回鼓動していて、加齢とともに心臓機能は落ちていきます。

心臓では収縮や拡張が繰り返されていますが、心臓の機能が弱くなると、十分な血流を送ることができずに、心不全に陥りやすくなってしまいます。

いま心臓が衰えた人が増えているそうで、例えば、体を動かすと息切れを起こす、疲れやすいという方は、心不全の一歩手前の心不全の予備軍の可能性があります。

心臓の機能が低下・衰えている理由として、心臓に必要な栄養素が足りていないのではないかという説があるそうです。

その栄養素とは、「鉄分」。

身体の中には、3~5gの鉄分(釘1本分)が含まれていて、鉄分を含むヘモグロビンが全身に酸素を送っています。

また、鉄分は筋肉を動かすエネルギー源になり、鉄分が不足することによって心臓も動きが悪くなると考えられます。

※スタミナアップ!ミトコンドリアを増やす2つの方法|ためしてガッテン 8月26日によれば、「鉄」はミトコンドリアがATP(エネルギー)を作り出すのを助ける働きをしてくれるそうです。

そこで、鉄分を補給することによって、心不全を予防できるのではないかという説が立てられたのです。

→ 鉄分の多い食品 について詳しくはこちら

●新型コロナウイルス感染

コロナ感染が心不全のリスクを高める?によれば、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の持続的な感染が心不全のリスクを高める可能性があることを、ヒトiPS細胞を用いた実験で明らかにしました。

■心不全のサイン

【たけしの家庭の医学】握力を鍛えて血管年齢若返り!NO分泌入浴法のやり方!によれば、握力を維持できていない人は心血管疾患による死亡リスクが高いと考えられ、反対に握力が維持できている人は心血管疾患による死亡リスクが低いそうです。

【補足】

●握力が強いほど長生き?|循環器病の発症リスクも低い|厚生労働省研究班(2012/2/20)

厚生労働省研究班の約20年間にわたる追跡調査によれば、握力が強いほど長生きする傾向があり、死亡リスクだけでなく、心臓病や脳卒中といった循環器病の発症リスクも下がっていたことがわかったことで、健康状態を表す指標として、握力が使える可能性があるそうです。

”#血圧サージ”が危ない~命を縮める血圧の高波~|タオルグリップ法(ハンドグリップ法)|#NHKスペシャル #ガッテンで取り上げたカナダ・マクマスター大学の研究者によれば、8週間のアイソメトリックハンドグリップ(IHG)トレーニングをしてもらったところ、血圧が低下し、動脈の拡張能力が増加することがわかったそうです。

高血圧の代替療法として効果的なのはウォーキングなどの「有酸素運動」と「ハンドグリップ法」であるとして、その理由として、有酸素運動やハンドグリップ法をすると、血管の内皮細胞から血管の壁を柔らかくして血管を広げる作用がある一酸化窒素が出てくるためと紹介されています。

●握力は健康のバロメーター!?|握力低下は心臓発作・脳卒中リスク増加に関連(2015/5/15)

カナダ・マクマスター大学(McMaster University)が主導した国際研究チームは、握力が健康のバロメーターになる可能性についての研究を行ない、その結果、握力が低下すると、心臓発作や脳卒中の発症リスクの増加に関係していることがわかったそうです。

具体的には、握力が5キロ低下するごとに、何らかの原因による死亡リスクが16%増加する関連性が認められ、この握力低下は、心臓発作リスクの7%増、脳卒中リスクの9%増にそれぞれ関連していたそうです。

■まとめ

ローマ教皇の死因が脳卒中と心不全であり、心不全になりやすい人の特徴として糖尿病や高血圧を思っている方がなりやすいということが当てはまっています。

心不全が急激に増えている 「心不全パンデミック」時代の3つの予防法

(2018/10/12、保健指導リソースガイド)

心不全が増加している理由は、心不全の原因になる心筋梗塞や狭心症などの心臓病が増えていること。心臓病を起こす最大の原因は「動脈硬化」だ。

<中略>

心不全の患者は、超高齢社会において急激に増え続けると予想されており、専門家の間では「心不全パンデミック」とも言われている。

心不全が増加しているのは、動脈硬化の増加→心臓病(心筋梗塞・狭心症など)の増加であり、超高齢化社会においては心不全の患者は急激に増えることから「心不全パンデミック」といわれています。

心不全による入院患者数は、2012年の約21万人から2016年には約26万人と、毎年1万人ずつ増加しているそうです。

ニュースを見ていると心不全で亡くなった有名人の方のニュースをよく見かけるため、新型コロナウイルスの後遺症やワクチンの副作用によるものを疑う声も多いのですが、実は大きなトレンドとして超高齢化社会においては心不全の患者が増えるというものがありました。

そのため、今後注目すべきは心不全の患者の増加のスピードが以前よりも増えているのかどうかを見ていくこと(超高齢化社会以外に別の要因があるのかどうか)、そして心不全を予防するには、内臓脂肪を減らしてメタボを改善して動脈硬化を防ぐこと、定期検査をして早期発見をすることですね。

→ 動脈硬化改善・予防に良い食べ物 について詳しくはこちら