【目次】

- 5Gで世界はどう変わる?|5Gとは?特徴は超高速・多数同時接続・超低遅延|#5G についてコレだけおさえておけば、新しいチャンスをつかめる可能性が上がる!?

- 5Gとは?

- 5Gの基本コンセプト「超柔軟性」

- 5Gの特徴

- まとめ

■5Gで世界はどう変わる?|5Gとは?特徴は超高速・多数同時接続・超低遅延|#5G についてコレだけおさえておけば、新しいチャンスをつかめる可能性が上がる!?

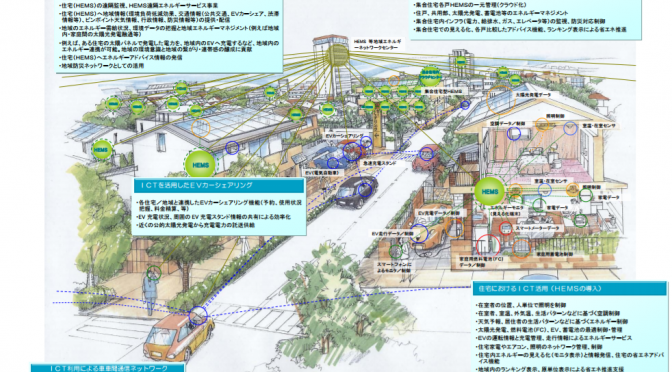

参考画像:2020年に向けた5G及びITS・自動走行に関する総務省の取組等について(2017/6/8、総務省)|スクリーンショット

このページにたどり着いたあなたは「5Gってニュースで目にする機会が増えたけどよくわからない」というような「5G」について興味があるという方だと思いますが、5Gがどれほど世界を変えるものなのかを知ると「知っててよかった!」という気持ちになります。

5Gを知ることによって、社会人の方はあなたの仕事の未来とのつながりや将来に向けての投資の役に立つでしょうし、就職・転職を考えている人は5G関連で強そうな産業・企業研究に役立つはずです。

このページはあくまで初心者向けの入門編ですので、説明する際に紹介している参考リンクをぜひチェックしていただくとより理解が深まると思います。

■5Gとは?

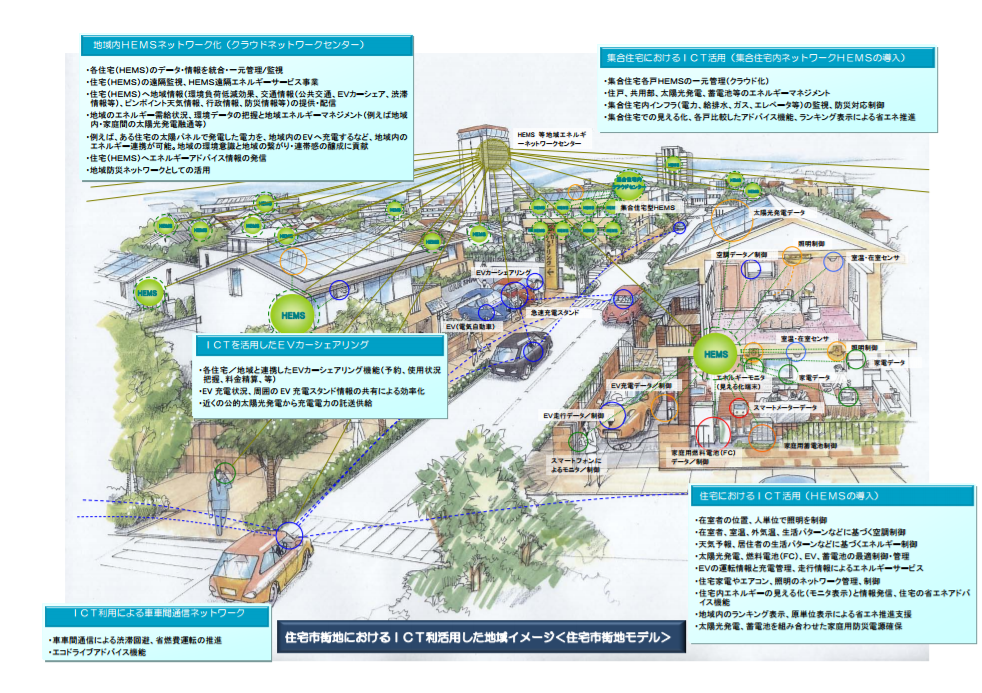

参考画像:2020年に向けた5G及びITS・自動走行に関する総務省の取組等について(2017/6/8、総務省)|スクリーンショット

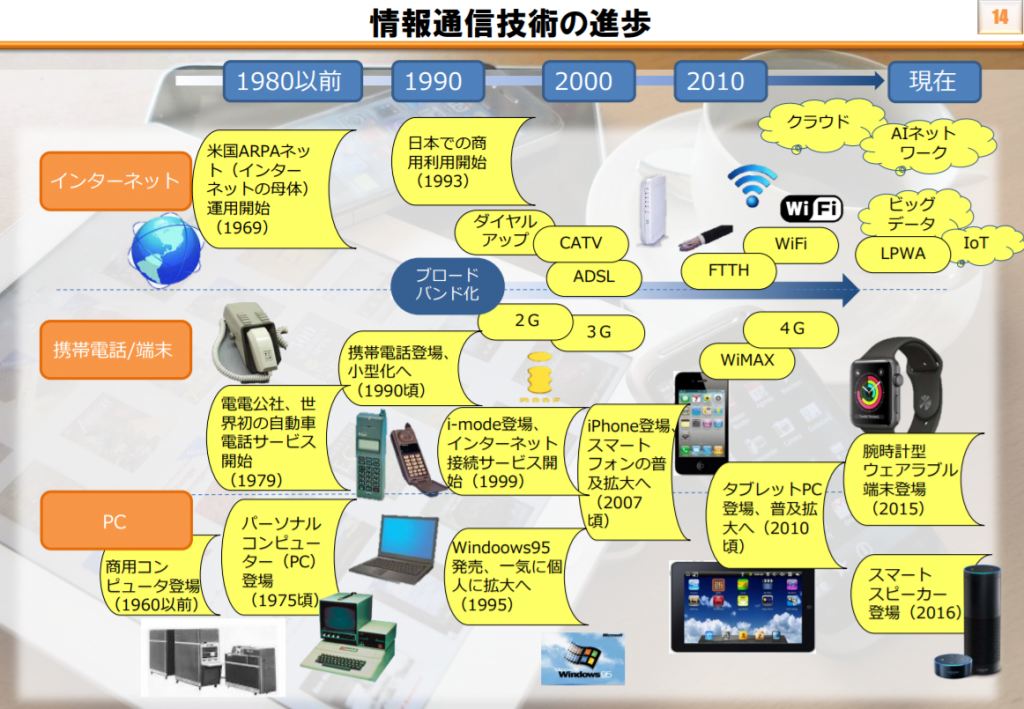

参考画像:IoT新時代の未来づくり検討委員会事務局資料(2017/11/17、総務省)|スクリーンショット

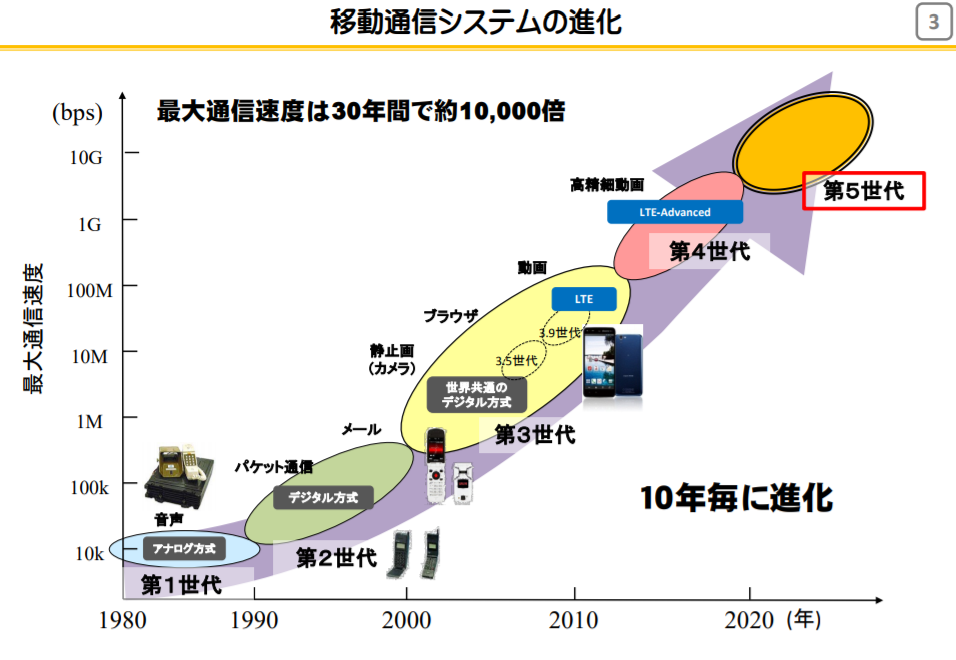

移動通信システムの進化は、1G→2G→3G→LTE→4G→5Gと進化を遂げています。

「移動通信システム?」と聞くとテクノロジーや難しい言葉に対する急な拒否反応を示してしまう可能性もありますが、私たちに身近なものでいう「携帯電話」に代表される移動体通信を頭に思い浮かべてくださいね。

【参考リンク】

移動通信システムの歴史を簡単におさらいします。

第1世代 アナログ方式 (音声)

第2世代 デジタル方式 (パケット通信)

第3世代 世界共通のデジタル方式 (静止画・ブラウザ・動画)

ITU(国際電気通信連合)によって定められた「IMT-2000」規格に準拠したデジタル携帯電話

第3.9世代 LTE(Long Term Evolution)

4Gへのスムーズな移行を目指すものであり、3.9Gとも呼ばれます。

第4世代 LTE-Advanced (高精密動画)

【参考リンク】

- LTEとは|NTTコミュニケーションズ

平成29年度情報通信審議会 情報通信技術分科会新世代モバイル通信システム委員会報告(案)

(2017/7/20、総務省)

移動通信システムは、およそ 10 年毎に世代交代が行われており、過去 30 年間で通信速度は、約10,000万倍に高速化した。

これまでの移動通信システムの進化を一言でまとめるとするなら、通信速度の高速化ですが、5Gの進化は異なります。

では、第5世代である5Gはこれまでとどのように違うのでしょうか?

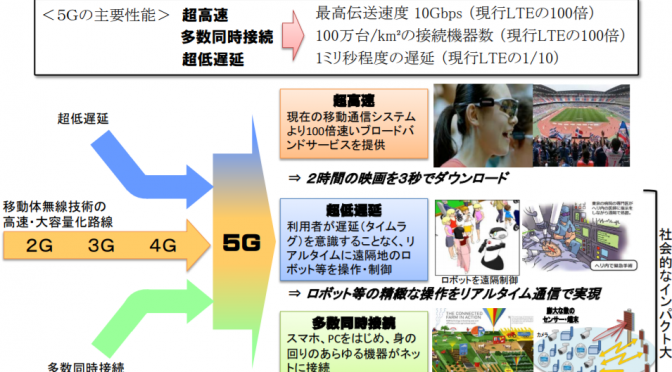

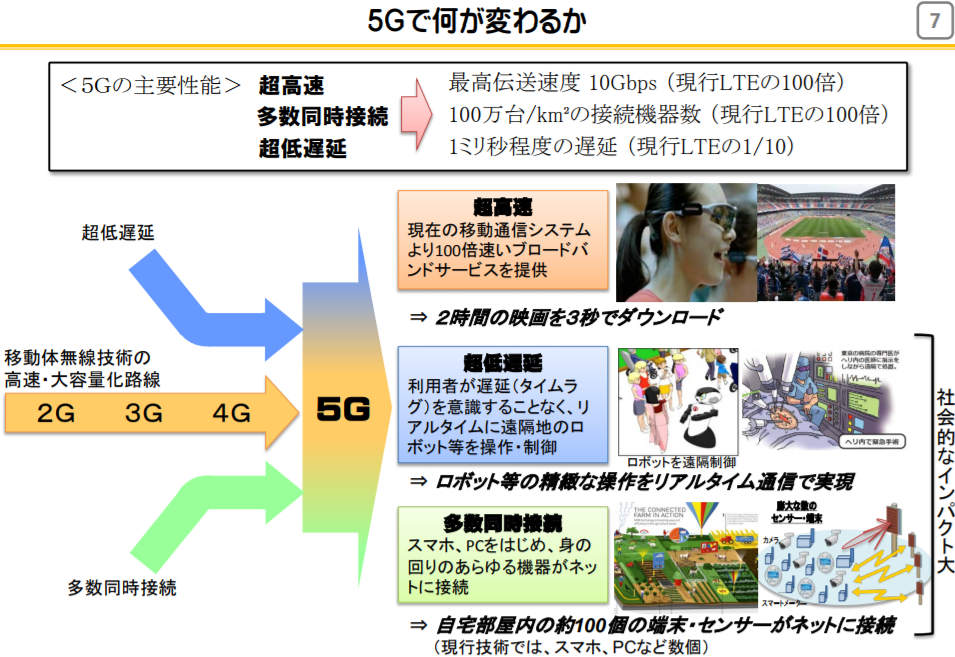

第5世代移動通信システム(5G)は、超高速を実現するだけでなく、多数同時接続や超低遅延といった、従来技術にない特徴を有しており(図表6-3-2-1)、すべてのモノがインターネットに接続されるIoT時代に不可欠な基盤技術として期待されている。

5Gのポイントは、「超高速」であるという通信速度の進化だけでなく、「多数接続」、「超低遅延」といった新たな機能を持つ次世代の移動通信システムだということです。

※「多数接続」、「超低遅延」については改めて紹介しますので、ここはサラッと流しておいてください。

次のステップでは、5Gのコンセプト(概念や全体を貫く基本的な考え方)について紹介してみたいと思います。

【参考リンク】

- 移動通信分野の最近の動向(2016/1/29、総務省)

- IoT時代に向けた移動通信政策の動向(2016/11/21、総務省)

コメント)ちゃんとついてこれてますか?(自分の説明に足りないところがなければいいのですが)

■5Gの基本コンセプト「超柔軟性」

参考画像:2020年に向けた5G及びITS・自動走行に関する総務省の取組等について(2017/6/8、総務省)|スクリーンショット

5Gモバイルネットワークのインフラの本質は、「超柔軟性(Extreme Flexibility)」にあります。

いつでもどこでも,あらゆる利用シーンでユーザーが満足できるエンドツーエンドの品質を提供可能な「究極の柔軟性(Extreme Flexibility)」を持つ

今読んでいる時点では「超柔軟性」とか「究極の柔軟性」と聞いても伝わりづらいかと思いますが、さらにかみ砕いて説明していくのでご安心ください。

ここでの理解は、5Gというのは、「いつでも、どこでも」というようにあらゆるシーンでユーザーが満足できる品質のものを提供できるもの、と考えておいてください。

※Society5.0のところでも出てくる「いつでも、どこでも」というキーワードですが、これが未来において重要な考え方になります。

先ほどの内容をより具体的な言葉で説明すると、5Gは、様々な周波数帯(800MHz、2GHzなど既存の周波数帯に加え、6GHz以下の周波数帯やミリ波などの6GHz以上の周波数帯など、これまでよりも⾼い周波数帯など様々な周波数帯を活⽤)、様々な無線技術(NR(New Radio:超高速実現に必要となる数百MHz以上の広周波数帯域への対応や、ミリ波などの高い周波数帯への対応、超低遅延を実現する無線フレーム構成等の新たな無線技術)、LTE、WiFiなど様々な無線技術で構成)から構成される「ヘテロジニアス・ネットワーク(Heterogeneous:異種混合ネットワーク)となって、超高速・多数同時接続・超低遅延・省コスト&省消費電力といった特徴を持ち、あらゆる利用シナリオ(モバイルブロードバンドの高度化(eMBB:Enhanced mobile broadband)・大量のマシーンタイプ通信(mMTC:Massive Machine Type Communication)・超高信頼・低遅延通信(URLLC:Ultra reliable and low latency communication))でユーザーが満足できる品質を提供できる第5世代移動通信システムであり、Internet of Everything(すべてのものがインターネットに接続される)の時代の基盤技術といえます。

「うわー、急に難しくなったなー」と感じた方のために、この説明を改めて書き換えてみます。

5Gは、様々な周波数帯、様々な無線技術から構成されるネットワークとなって、様々な利用シナリオ(超高速・多数同時接続・超低遅延)でユーザーが満足できる品質を提供できる第5世代移動通信システムであり、すべてのものがインターネットに接続される時代の物事の土台(その上にすべてを積み上げてゆく土台)となる技術です。

つまり、5Gという技術がなければ、みなさんが想像したり、メディアなどで取り上げられるような新しい産業は生まれないぐらい重要な技術なのです!

それではもう一度4Gまでと5G以降の基本コンセプトの違いについておさらいします。

4Gまで:ベストエフォート

2020年に向けた5G及びITS・自動走行に関する総務省の取組等について

(2017/6/8、総務省)

最大限のスループット(通信回線における一定時間当たりのデータ転送能力)を確保し、高速・大容量通信の提供を目指したシステム。通信速度、遅延時間、カバレッジなどに限界があり、全てのユースケースへの対応は困難

5G以降:それぞれのコンセプトに適した品質を提供

2020年に向けた5G及びITS・自動走行に関する総務省の取組等について

(2017/6/8、総務省)

有無線が一体となり、通信速度、接続数、遅延時間など、あらゆるユーザの要望やアプリケーションの要求条件に対応可能な優れた柔軟性を持つ

【補足】ベストエフォート|OCN

ネットワークは、同時に接続している人の数によって実効速度が変わります。同時に利用している人が少ないときは、規格上の上限値に近い速度で通信できることもありますが、混雑してくると、それぞれの通信速度は下がります。ただし、まったく通信ができなくなることはあまりありません。 どんなときでも全員が最大速度で通信できるネットワークが理想ですが、大変コストがかかってしまいます。そこで、ネットワークを運営する事業者は、ある程度の混雑には対応できるよう努力するものの、品質保証はしない形でサービス提供を行っています。これが、ベストエフォートです。

4Gまでは、ベストエフォート方式をとっていて、同時に接続する人が多くなる=混雑時には通信速度が下がってしまいますが、5G以降はユーザーの要望に対応可能な柔軟性を持つようになります。

平成29年度情報通信審議会 情報通信技術分科会新世代モバイル通信システム委員会報告(案)

(2017/7/20、総務省)

5Gは、あらゆる利用シナリオでユーザが満足できるエンド・ツー・エンドの品質を提供するものとされているが、超高速、多数接続、超低遅延といった5Gの要求条件を1つのネットワークで全て満たすことは、技術的、コスト的にハードルが高く、また、現実の利用シーンを想定した場合、これらの要求条件を同時に満たさなければならないような状況は多くないと考えられる。

このため、5Gでは、全ての要求条件に対応するネットワークを整備する必要はなく、ユースケース、利用シナリオ等に応じて、「超高速」、「多数接続」といった機能、品質を提供するネットワークとなる。

大事なことは、現実の利用シナリオを想定した場合、同時に満たさなければならない状況は少なく、そのため、すべての要求条件に対応するネットワークを整備するのではなく、シチュエーションに応じて「超高速(eMBB)」、「多数接続(mMTC)」、「超高信頼・低遅延通信(URLLC)」の機能・品質を提供できる仕組みにすることにあります。

そこで、考えられているのが「ネットワークスライシング」と「モバイル・エッジ・コンピューティング」です。

ここでまたもやカタカナが出てきて、うんざりすると思いますが、あと少しです。

●ネットワークスライシング

2020年に向けた5G及びITS・自動走行に関する総務省の取組等について(2017/6/8、総務省)によれば、現在は、画一のネットワークに異なる要件のアプリ・ サービスのトラフィックが混在していますが、ネットワークスライシング技術をコアネットワークや無線アクセスネットワーク(RAN)などに導入することで、5Gの要求条件や異なる要件を持つサービスに柔軟に対応し、サービス毎に最適なネットワークを提供ができるようになります。

例えば、スライス1を「超高速(eMBB)」、スライス2を「多数接続(mMTC)」、スライス3を「超高信頼・低遅延通信(URLLC)」というようにネットワークスライスを設定することで、アプリ・サービス毎にトラフィックの分離が可能になります。

●モバイル・エッジ・コンピューティング

平成29年度情報通信審議会 情報通信技術分科会新世代モバイル通信システム委員会報告(案)

(2017/7/20、総務省)

5Gでは、無線区間で 1ms の遅延時間が要求条件とされているが、自動車やロボットの遠隔制御といった超低遅延が求められるサービスに対応するためには、無線だけでなく、有無線が一体となって超低遅延の対応を行うことが必要である。このため、有線区間での遅延時間を短縮するシステムとして、ユーザの近くでデータ処理を行うモバイル・エッジ・コンピューティングの導入が期待されている。

超低遅延が求められる自動車・ロボットの遠隔制御などについて、クラウド上でサービス提供を行っていたサーバーを、ユーザの近くでデータ処理等を行うMECサーバを配置する「モバイル・エッジ・コンピューティング(MEC)」によって、超低遅延を可能にします。

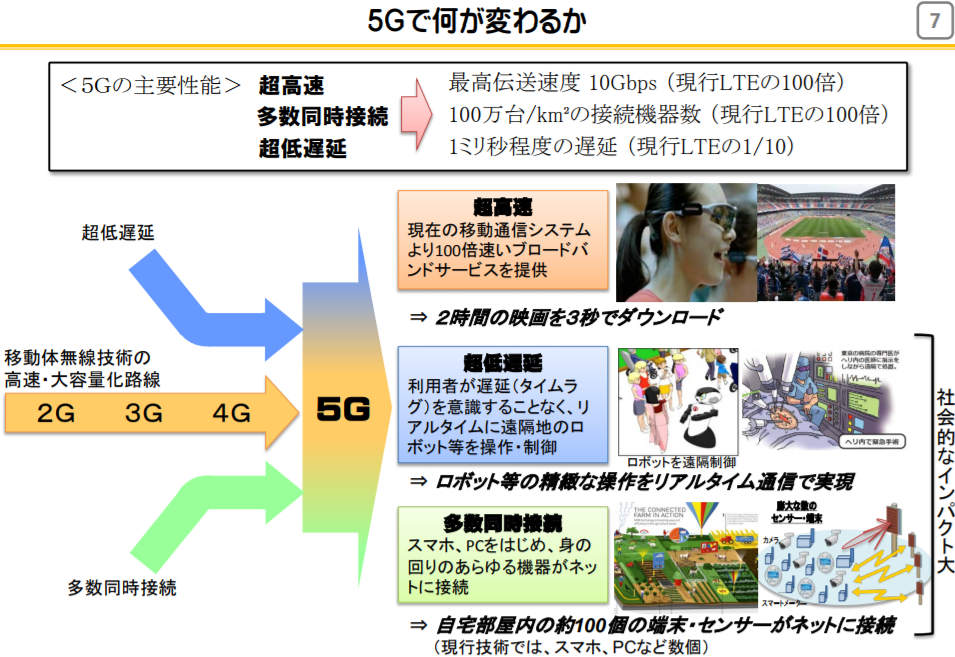

■5Gの特徴

1.超高速(高速通信)

最大10Gbps(現行LTEの100倍)

例:4K/8Kなど高精細映像も超高速に伝送

例:2時間の映画を3秒でダウンロード

2.大容量化

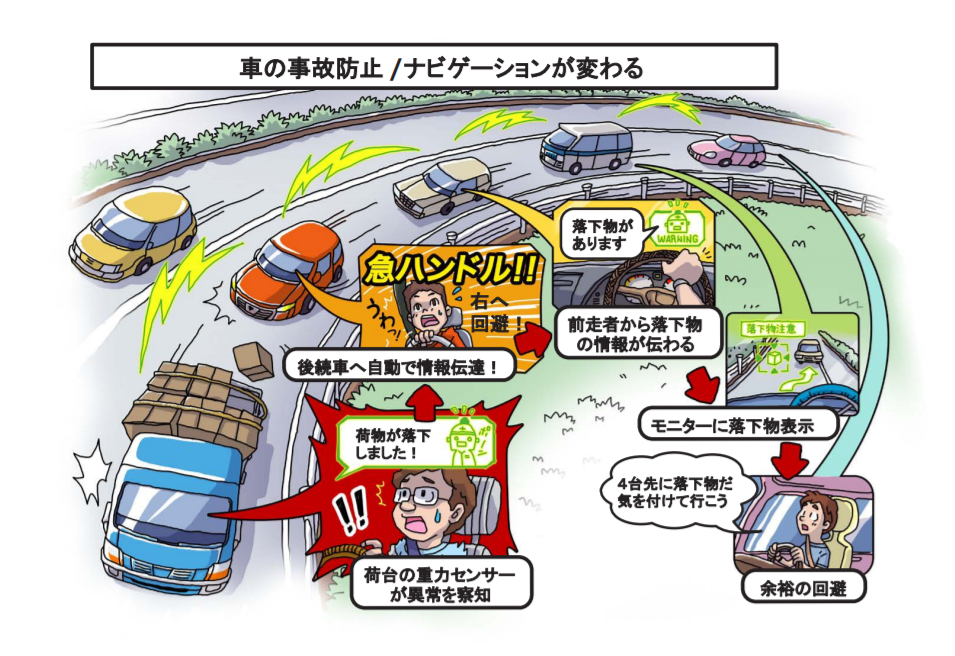

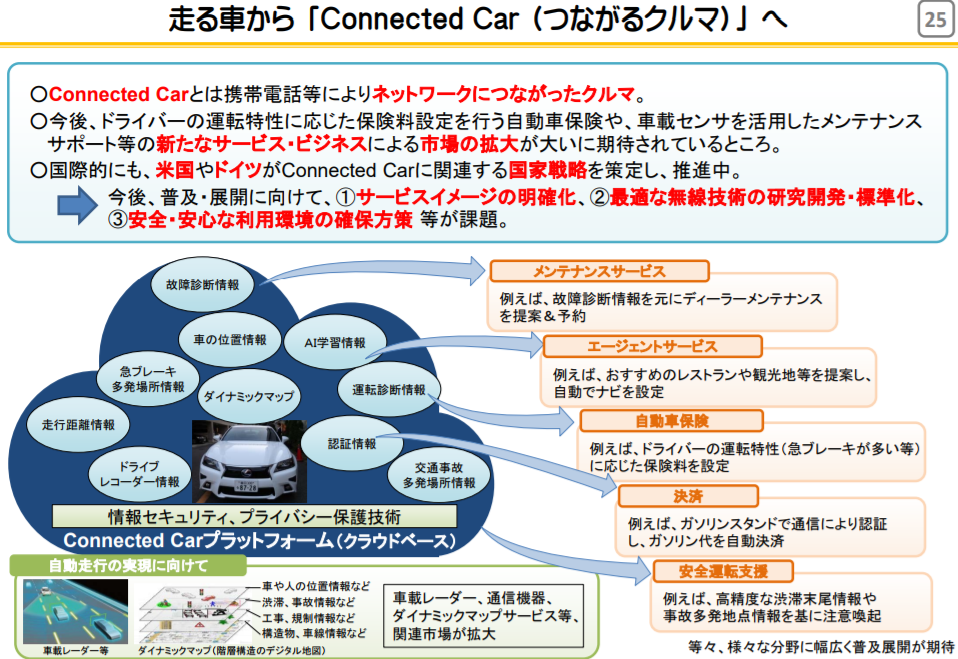

3.超低遅延化・高信頼化

無線区間の遅延1ms(ミリ秒)以下(現行LTEの1/10)

例:利用者が遅延(タイムラグ)を意識することなく、リアルタイムに自動運転、遠隔ロボット操作・制御

リッチではなくても遅延がないだけで解決できることは多い。

4.省コスト&省消費電力

ネットワークと端末の低消費電力化

5.多数同時接続

100万台/km2接続数(現行LTEの100倍)

例:狭いエリアでの同時多数接続、スマートメーター、インフラ維持管理(多数接続、低消費電力なIoT)

例:自宅部屋内の約100個の端末・センサーがネットに接続

【参考リンク】

- 平成29年度 情報通信審議会 情報通信技術分科会 新世代モバイル通信システム委員会報告(案)(2017/7/20、総務省)

■まとめ

5Gは、様々な周波数帯、様々な無線技術から構成されるネットワークとなって、様々な利用シナリオ(超高速・多数同時接続・超低遅延)でユーザーが満足できる品質を提供できる第5世代移動通信システムであり、すべてのものがインターネットに接続される時代の物事の土台(その上にすべてを積み上げてゆく土台)となる技術です。

つまり、5Gという技術がなければ、みなさんが想像したり、メディアなどで取り上げられるような新しい産業は生まれないぐらい重要な技術なのです!

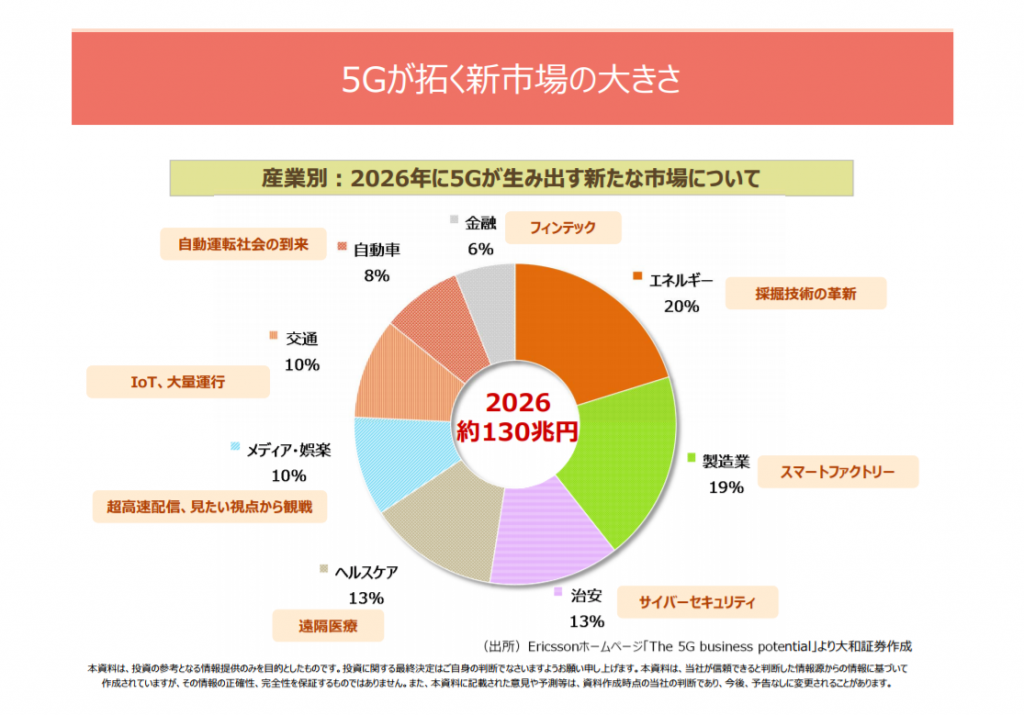

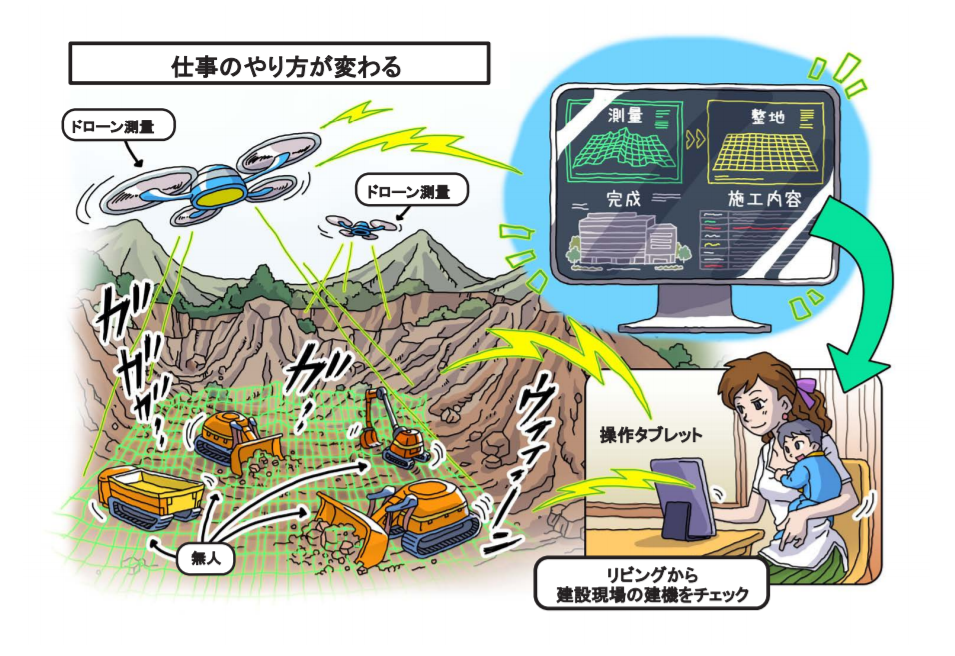

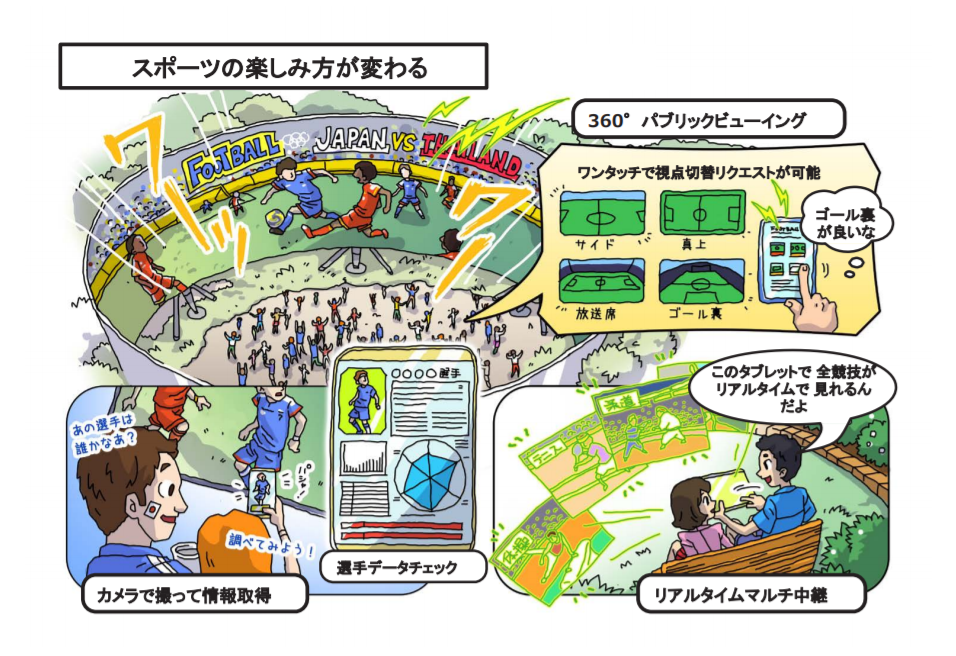

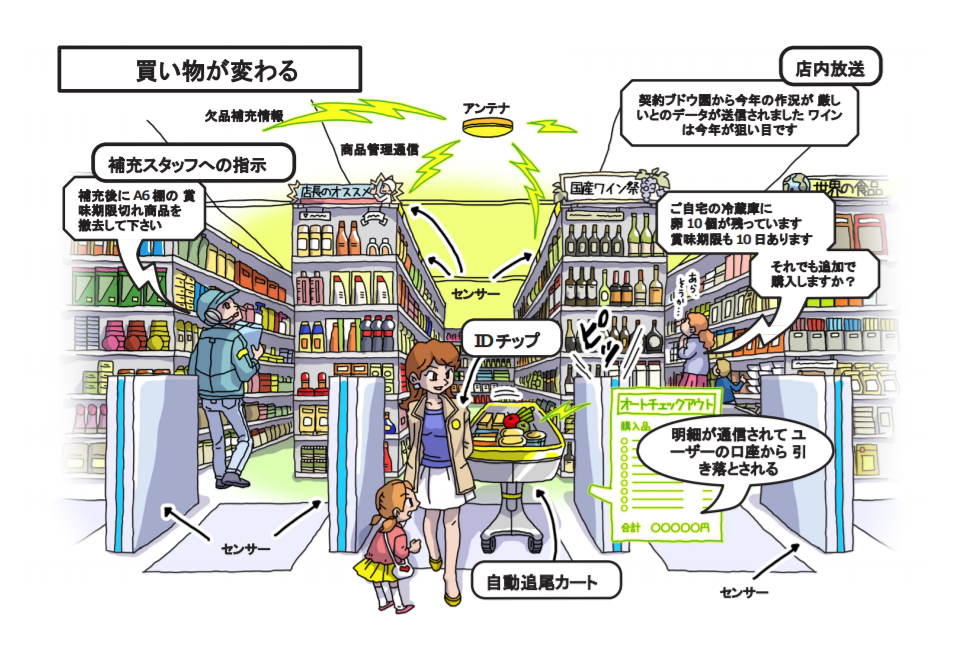

次は5Gを使ってどのように世界が変わっていくのかを事業領域別に取り上げてみたいと思います。(なぜこのブログで取り上げたのかの理由もわかると思います。)

→ #5G によって産業はどう変わる?|#スマートシティ #自動車 #建設 #VR #スポーツ中継 #ショッピング #金融 #決済 #医療 #農業 について詳しくはこちら

#総務省 は #5G の周波数(3.7GHz帯/4.5GHz帯)割当についての結果を発表しました。

✅#ソフトバンク と #楽天モバイル が1枠獲得https://t.co/vfPONnH4ia pic.twitter.com/QWhzVPrepl

— ハクライドウ@40代・50代向け健康美容ブログ (@hakuraidou) 2019年4月10日

【関連記事】

続きを読む 【初心者向け!5G入門編】5Gとは?わかりやすく解説!5Gで世界はどう変わる?#5G についてコレだけおさえよう!