> 健康・美容チェック > 肝臓 > 肝臓の病気(肝臓病) > 肝硬変 > NASHや肝硬変を改善するホルモン「IGF-I」を発見|神戸大グループ

【目次】

■NASHや肝硬変を改善するホルモン「IGF-I」を発見|神戸大グループ

参考画像:肝臓の線維化を改善するホルモンの同定に成功-非アルコール性脂肪性肝炎・肝硬変の治療応用の可能性-|スクリーンショット

(2016/10/11、神戸新聞)

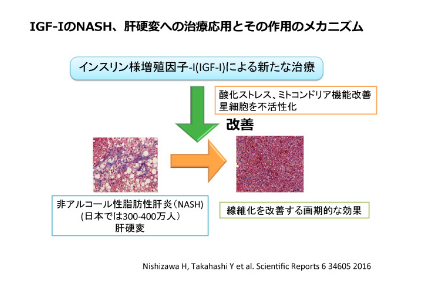

研究チームは、脳下垂体から成長ホルモン(GH)が分泌されない「成人GH分泌不全症」の患者にNASHが多いことに着目。NASHや肝硬変のマウスに、GHによって肝臓で作られるホルモン「IGF-1」を投与したところ、炎症や脂肪沈着、線維化の改善が確認できたという。

神戸大医学部の高橋裕准教授らのグループによれば、非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)や肝硬変の改善ができるホルモン「IGF-1」を見つけたそうです。

NASHや肝硬変のマウスに「インスリン様増殖因子-I(IGF-I、アイジーエフワン)」を投与したところ、炎症や脂肪沈着、線維化の改善が確認できたそうです。

肝臓の線維化を改善するホルモンの同定に成功-非アルコール性脂肪性肝炎・肝硬変の治療応用の可能性-

(2016/10/11、神戸大学)

当研究グループはまず、肥満NASHモデルマウスを用いてIGF-Iの効果を調べました。

その結果、1ヶ月間の投与によって、NASHの特徴である脂肪沈着、炎症、線維化に対して劇的な改善を認めました。

さらに進展した肝硬変モデルマウスにおいても線維化改善効果を認めました。

その作用機序を調べたところ、IGF-Iは線維化の進展において重要な役割を果たしている肝臓の星細胞に対して、細胞老化を引き起こすことにより活性を抑制し、線維化を防止していることを見出しました。

またIGF-IはNASHの原因のひとつである肝細胞のミトコンドリア機能低下や酸化ストレス亢進状態を改善するとともに脂肪沈着や炎症を改善しました。

IGF-Iを肥満モデルのマウスに1か月投与したところ、脂肪沈着、炎症、線維化に対して劇的な改善を示し、また、肝硬変モデルマウスも線維化改善効果があったそうです。

その仕組みとしては、IGF-Iは肝臓の星細胞に対して、細胞老化を引き起こすことにより活性を抑制し、線維化を防止していることがわかったそうです。

■IGF-I(アイジーエフワン、インスリン様増殖因子—I)

肝臓の線維化を改善するホルモンの同定に成功-非アルコール性脂肪性肝炎・肝硬変の治療応用の可能性-

(2016/10/11、神戸大学)

主に肝臓で作られ、成長を促進する増殖因子、ホルモン。神経細胞の生存を促進したり、インスリン作用を促進するなど様々な作用がある。

■まとめ

今回注目したポイントは、「肝硬変にも効果がある」という点です。

高橋准教授は「完治には肝移植しか方法がなかった肝硬変にも効果がある。3~5年後をめどに、治療薬の臨床試験を始めたい」と話す。

線維化すると元に戻ることはないと考えられていますが、今回の発見により、他の薬剤との組み合わせによって線維化を改善する画期的な治療法ができることが期待されます。

マイクロRNAを使った肝線維化の治療・予防を行う方法を開発|マイクロRNA-29Aは肝星細胞の活性化の抑制、治癒促進を助ける|大阪市立大で紹介した大阪市立大などの研究グループの研究によれば、肝線維化の進行に伴って減少するマイクロRNA-29aを補充することによって、TGF-βによる肝星細胞の活性化が抑制されることがわかったそうです。

肝硬変の治療法ができる日もそう遠くないかもしれません。

→ 肝硬変とは|肝硬変の症状・原因・食事 について詳しくはこちら

→ NASH(非アルコール性脂肪性肝炎)の症状・食事・改善方法 について詳しくはこちら