> 健康・美容チェック > 睡眠 > 朝寝覚めが悪いことで悩んでいるあなたに!スッキリ目覚める3つの方法

「目覚めが悪い」「寝覚めが悪い」「もう少し寝ていたい」

スッキリとした朝を迎えられない人も多いのではないでしょうか。

今回はすっきり目覚める方法について紹介したいと思います。

【目次】

■起床時間を一定にする

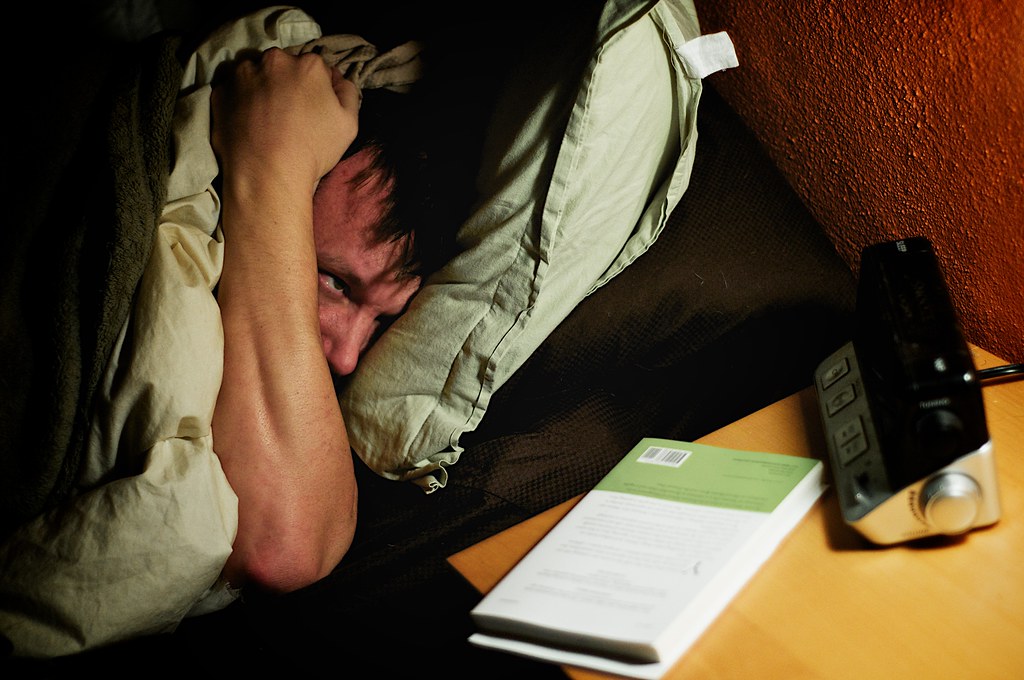

by bark(画像:Creative Commons)

すっきり目覚めるには 休みでも起床時間同じに

(2016/3/10、毎日新聞)

体内時計は光の受容体である目とつながっており、日光のような強い光を浴びると反応して、時計の針が活発に動く。早朝に日光を浴びれば、体内時計も早まり、夜に眠くなる時間もそれだけ早くなるのだ。逆に、夜に強い光を浴びると、体内時計は昼が続いていると勘違いし、時計の針を巻き戻してしまうのだ。

睡眠の専門家で内山真日本大医学部精神医学系主任教授によれば、『早起き早寝』がポイントで、毎朝すっきりと目覚めるには、起床時間を一定にすることが重要なのだそうです。

なぜ起床時間を一定にすることが、スッキリ目覚める秘訣なのでしょうか?

体内時計とは、体の中にある24時間時計というべきもので、睡眠・血圧・体温のリズムを司っています。

人間には昼と夜の環境の変化を察知する「体内時計」が備わっており、その体内時計が働くことによって、日中に活動して夜になると眠くなる生活を行なうことができています。

しかし、睡眠不足を解消しようと朝寝坊をしてしまうと、早朝に日光を浴びないため、体内時計が狂ってしまい、夜の寝つきが悪くなり、翌朝の目覚めが悪くなってしまうのです。

つまり、早寝よりも早起きが重要だというのはそれが理由なのです。

■朝食をとる

遅い夕食で体内時計が混乱し太ってしまう-早大によれば、体内時計をリセットする方法は「朝食を摂る」ことなのだそうです。

なぜ朝食を摂ることが体内時計をリセットする方法なのでしょうか。

まずは体内時計の仕組みから説明します。

体内時計の正体は、遺伝子に組み込まれている時計遺伝子です。

時計遺伝子とは、体内の様々な臓器の細胞に存在している遺伝子のことで、時間を刻んでいる遺伝子です。

時計遺伝子には、1日24時間を計る仕組みがあります。

まず時計遺伝子は細胞内にたんぱく質を分泌させる指令を出します。

このたんぱく質が砂時計でいう砂であり、細胞にたんぱく質がいっぱいになるまでに約12時間かかります。

次に、時計遺伝子は、細胞内にたんぱく質を減らす指令を出します。

再び、たんぱく質が細胞からなくなるまでにおよそ12時間かかります。

このように1周が約24時間となり、その人の生活習慣に合わせて、様々なリズムをコントロールしています。

そして、この時計遺伝子によって、理想的な食事時間も決まっています。

朝食の時間と夕食の時間は起床時間で決まります。

理想的な1日のリズムは、7時起床の場合は、起床から2時間以内に朝食、起床から10時から12時間の間に夕食を摂るのが理想です。

起床時間がずれれば、食事時間もずれてしまいます。

時計遺伝子は一日ごとにリセットされ、また新たに時計の針を動かしています。

体の場所によってリセット方法が違います。

脳:朝日がリセット方法

朝日を浴びることで脳のリズムがスタート

内臓:朝食がリセット方法

※内臓の時計遺伝子をリセットするには、たんぱく質が必要。

朝食にタンパク質を取ることで、その刺激が小腸に到達し、小腸の時計遺伝子を動かします。

すると、その信号が胃や肝臓にも伝わり、エネルギー代謝がはじまります。

そのため、タンパク質の少ない朝食の場合は、時計遺伝子はリセットされず、内臓の機能も低下したままになります。

■オルニチンを摂る

オルニチンを継続的に飲んだグループとプラセボ(偽薬)を比較した実験では、飲酒習慣があり疲れ気味の勤労者を対象にオルニチン(1日400ミリグラム)を8週間摂取してもらったところ、オルニチンを摂取したグループの人のほうが、ストレスに打ち勝つホルモンである抗コルチゾールホルモンが増え、朝の目覚めがスッキリし、落ち込んだ気分が改善されたそうです。

オルニチンを多く含む食品は、しじみ、キハダマグロ、チーズなどです。

→ オルニチン について詳しくはこちら

【関連記事】

■睡眠時無呼吸症候群(SAS)に注意

「熟睡感がない」という方はもしかするとこんな症状がありませんか?

- 大きないびき(いびきがうるさいと言われる)

- 眠っている間に呼吸が止まる

- 日中の眠気

- 熟睡感がない(よく眠れた感じがしない)

- 起床時に頭痛やだるさを感じる

- 睡眠中に何度も目が覚める

こういう症状がある人は、「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」かもしれません。

睡眠時無呼吸症候群は、簡単に言うと、眠っている間に呼吸が何度も止まってしまう病気のことを言います。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の方にはこのような治療が行われます。

減量・ダイエット

減量・ダイエット

肥満が原因による睡眠時無呼吸症候群の治療・予防するためには、食生活の改善や運動不足の解消など生活習慣の改善が重要となります。

睡眠前の深酒に注意

睡眠前の深酒に注意

アルコールは気道周辺の筋肉を弛緩させ、鼻づまりを引き起こしやすいので、いびきをかきやすくなります。

横向きに寝る

横向きに寝る

軽度のいびきなら、舌が喉に落ち込んで気道を塞がないよう、横向きに寝るようにしましょう。

腰枕

腰枕

ファスナーを開いて背中にボールを装着できる腰枕を使うことで、横向きの姿勢を保つことができます。

パジャマの背中に袋を縫い付けて、中にテニスボールなどを入れるお手製腰枕もおすすめです。

ベッドの頭側を高くする

ベッドの頭側を高くする

体を少し起こした姿勢にしておけば舌が落ち込みにくくなります。

マウスピース

マウスピース

中等症より軽いいびきには、舌や下あごを前に出させる特殊なマウスピースを使うと軽減することもあるそうです。

CPAP療法

CPAP療法

中等症以上や重度のSAS患者の治療には、寝るときに呼吸用のマスクを付け、圧力をかけた空気を機械で持続的に送り込む「CPAP療法」が有効とされています。

睡眠時無呼吸症候群とメタボリックシンドロームによれば、「CPAP(Continuous Positive Airway Pressure=シーパップ)」は、睡眠中に装着した鼻マスクから圧力をかけた空気を送り込み、上気道を開いた状態に保って無呼吸をなくす方法です。

CPAP療法で治療すると無呼吸やいびき、日中の眠気が消失するだけでなく、高血圧や、メタボリックシンドロームのひとつの病態であるインスリンの効きが悪くなるインスリン抵抗性も改善します。

つまり、CPAP療法で睡眠時無呼吸症候群を治療すると、心筋梗塞などのリスクも低下します。

→ 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の症状・原因・検査・治療法 について詳しくはこちら

【いびき関連記事】

続きを読む 朝寝覚めが悪いことで悩んでいるあなたに!スッキリ目覚める3つの方法|起床時間・朝食・オルニチン →