> ダイエット > 痩せたい40代のための効果的に体重(体脂肪率)を減らす方法・ダイエットのやり方(方法) > 「これが中年体型なの?」たるみが気になる40代ダイエットにおすすめの筋トレ方法とは?

あなたは「若い頃は、食事を減らしたら、少し運動するだけでも簡単にやせられたのに、20代、30代と年を重ねるにつれてどんどん痩せにくくなり、40代となった今では痩せられなくなってしまったから、そろそろ何かを始めないとと思っているんだけど、どうしたらいいかわからない」と思っていませんか?

40代のあなた自身にあった方法で健康的にやせることをマスターできれば、これまであきらめかけていたこと、例えば、旅行に行ったり、洋服を買いに行ったり、いろんなお店に出かけることといったことに、もう一度チャレンジする勇気が出てきて、魔法にかかったように人生をもっと楽しめるようになります!

さあ、はじめましょう!

【目次】

■女性の中年体型のポイントは「背中」!

男性と女性の中年体型のポイントは異なり、男性の場合は「おなか」で、女性の場合は「背中」です。

なぜ女性の中年体型のポイントは「背中」なのでしょうか?

【中年太り女性必見!】中年体型の背中のたるみ解消筋トレ・ストレッチ|#ためしてガッテン(NHK)によれば、実は、脂肪細胞はおなかよりも背中側に多いと考えられているため、太ると背中の厚みが増すそうです。

アラフォー世代の女性の中年体型の決め手は、「下背中のたるみ」+「上背中のまるみ」です。

●上背中のまるみ|上半分(姿勢)→ 脊柱起立筋・僧帽筋・広背筋

見た目年齢を大きく左右する場所・ポイントは、肩甲骨から肩にかけての“背中の上の部分”で、「首から背中にかけての角度」なのだそうです。

年をとると、姿勢が前かがみになり、それに伴い首も前に出てしまうそうです。

なぜ首が前に出てしまうのでしょうか?

それは、背中の筋肉は年をとると細くなりやすく、背中の筋肉が衰えて伸びているため、首が前に出てしまい、腰が前に突き出し、姿勢が前かがみになってしまいます。

背中の筋肉は、日常生活の中においては、あまり使われない筋肉であるため、衰えてしまうそうです。

●下背中のたるみ → 脊柱起立筋群・臀筋群

BMIの数値が20-22の標準体型の人であっても、「たれ尻」・「お腹にうきわ」・「背中に三段腹」ということがあります。

簡単たるみ対策には「スロトレ」|EMCLが増えると、なぜたるむのか?|#ためしてガッテン(#NHK)によれば、20代と40代のおしりのMRIをみてみると、皮下脂肪の厚みは変わっていないのですが、大殿筋に変化が起きていました。

身体のたるみの原因は、筋肉の質の変化。

この変化を引き起こすのが、EMCL(筋細胞外脂肪のこと。例えていえば「さし」)です。

筋肉は常にバネのように収縮しており、皮下脂肪や皮ふをつり上げています。

しかし、EMCLが筋肉の隙間に入り込むと、EMCLは筋繊維の収縮を妨げてしまいます。

その結果、たるんでしまうそうです。

筋肉は常に新しい細胞と入れ替わっています。

新しい筋肉の元になる細胞が、筋衛星細胞(筋サテライト細胞)。

筋衛星細胞が大きくなるには、筋肉の収縮が必要です。

筋肉が収縮すると、成長因子が出て、筋肉が育ててくれます。

しかし、筋肉を使わない(筋肉が収縮しない)と、筋衛星細胞が脂肪細胞EMCLに変化してしまいます。

また、無理なダイエット(食事制限)によって、筋肉の材料となるたんぱく質が不足することも原因となります。

さらに、たんぱく質が不足すると、成長因子(成長因子もたんぱく質でできている)が減少し、筋肉が霜降り化してしまうそうです。

→ 簡単たるみ対策には「スロトレ」|EMCLが増えると、なぜたるむのか?|#ためしてガッテン(#NHK) について詳しくはこちら

■40代ダイエットにおすすめの筋トレ方法とは?

ダイエットには、筋トレ(無酸素運動)+有酸素運動の組み合わせで体脂肪燃焼効果は高まりますが、筋トレは身体に負荷をかけるため、日ごろからあまり運動していない人が急に始めるとケガをするリスクがあります。

また、筋肉や関節のケガや力んだ時に血圧が上がるため、高血圧の人には薦めづらいです。

そうした筋トレの弱点をカバーしてくれるのが「スロトレ(スロートレーニング)」です。

スロトレは、筋トレに嫌なイメージを持っている方や日頃あまり運動をしていない方、高血圧の方、もちろんダイエットしたい方にもおすすめです。

スロトレ(筋トレ)で基礎代謝を上げてダイエットしよう!によれば、筋トレすると成長ホルモンが分泌され、体脂肪が燃焼されて、筋肉量が増えていきます。

体脂肪はほとんど基礎代謝を行わないのに対し、筋肉は増えれば増えた分だけ活発に基礎代謝を行ないます。

谷本道哉講師によれば、たとえば「週3回ほどの本格的な全身の筋トレ」を3か月ほど実施すると、筋肉がついて基礎代謝が100キロカロリー程度増加することが、いくつかの研究で示されているそうです。

これは毎日30分ほど大きく手を振ってウォーキングするのと同じくらいのエネルギー消費に相当するそうです。

そして、筋トレ(無酸素運動)+有酸素運動の組み合わせで、さらに体脂肪燃焼効果は高まります。

→ スロトレ(スロートレーニング)|スロトレ 効果・スロトレダイエット・やり方 について詳しくはこちら

【補足】

血流が制限された状態で運動を行うと、血流が制限されて筋肉内が低酸素状態になり、乳酸などの代謝物が蓄積し、筋肉の代謝環境が変化することで成長ホルモンなどのホルモン分泌が活性化します。

成長ホルモンは全身の細胞の合成反応を促進することから、筋肉の成長の促進、肌の表皮細胞の代謝活性などによる若返り効果、脂肪の分解促進作用が期待されています。

一般的なレジスタンストレーニングや高強度の持久的運動などの、強度の高い運動を行なうと血中の成長ホルモン濃度は200倍程度に増加します。

しかし、成長ホルモンの分泌亢進は加圧トレーニングや強度の高い運動に限られておらず、比較的軽めの負荷であっても、筋肉の発揮張力を維持しながらゆっくりと動作するレジスタンス運動の「スロトレ」でも大きな筋肥大・筋力増強効果を得ることができます。

50%1RMの負荷で行なったスロトレでは80%1RMの負荷を用いて通常の速度で行ったトレーニングと同じくらいの筋肥大・筋力増強効果があったという報告があるそうです。

【参考リンク】

■スロトレのメニュー

by Fit Approach(画像:Creative Commons)

スロトレ(スロートレーニング)やり方・メニュー・スケジュールの立て方|生活ほっとモーニング(NHK)

準備運動の『足踏み』をした後、3つの運動(『スクワット』『ひざを胸に』『突き』)から一つを選んで行います。

○足踏み(準備運動) 運動前・50回

- 毎回の準備運動として、その場で50回、足踏みをします。

- 太ももが床と並行になるくらいを目安に、ひざをなるべく高く上げるのがポイント。

○スクワット(足腰強化) 週1回・5~10回×3セット

- 中腰の姿勢からスタート。

- 5秒かけて体を上げ、5秒かけて元の姿勢に戻します。

- ポイントとしては、体を上げたとき、ひざを伸ばしきらないようにします。

- ひざを伸ばすときに息を吐き、ひざを曲げたときに息を吸います。

- ひざを痛めてしまうおそれがあるので、ひざを曲げる際、ひざがつま先の位置より前に出ないように注意すること。

- 腕が下がり、前かがみにならないように、前を向いて「背筋を伸ばす」ことを意識してこの運動を行うようにしましょう。

○ひざから胸に(おなか周りの引き締め) 週2回・5~10回×3セット

- 床に座り、両ひざをゆっくり胸に近づけます。

- 足を伸ばすとき、かかとを床につけないようにしてください。

- ポイントは、ひざを引き寄せるときに「息を長く吐く」こと。

- つらい人は、一回ずつかかとを床につけてもよいようです。

- それでもつらい人は、片足ずつ、かかとを床につけずに行ってください。

- いすに座った状態で片足ずつ、かかとを床につけずに行ってもいいようです。

- 腰が痛い方は、無理しないように行うようにしましょう。

○突き(足腰・背中) 週1回・5~10回×3セット

- 腰に手をあて、フェンシングの選手が剣を突き出すときのように、足を踏み出します。

- 足は「まっすぐ前、まっすぐ後ろ」に動かしましょう。

- 体を支えている方の足を、常に伸ばしきらないように意識してください。

- 右足を5~10回、足を変えて左足を5~10回で1セットです。

■背中の下半分 たるみ解消法

- あおむけに寝て、3秒程度かけてお尻を持ち上げます。

- お尻を持ち上げたら、おしりを絞るような感じで1秒キープ。

- 今度は、3秒程度かけてゆっくりとお尻を下ろします。

下ろす際には、お尻を床に着けないようにするのがポイント。

※10回1セットを1日3セット。

※下背中の筋肉(脊柱起立筋、でん筋)を鍛える運動。

■背中の上半分 まるみ解消ストレッチ1

- 椅子に座った姿勢で、息を吐き、手のひらを外側に向けながらゆっくりと(3秒程度かけて)前方に腕を伸ばす。

- 息を吸いながら、3秒程度かけて腕を後ろに引く。

手のひらを上に向け、背中を反らせ胸を張る。

※10回1セット 1日3セット。

※朝・昼・晩で分割して行うと効果的。

※上背中の筋肉(脊柱起立筋群、僧帽筋、広背筋)をストレッチ。

■背中の上半分 まるみ解消ストレッチ2

- ペットボトルを両手に持ち、前かがみの姿勢になり、ゆっくりと腕を引き上げて、胸を張る。

腕の力を抜き、肩甲骨を意識して、ひじを上下させることがポイント。

※10回1セット 1日3セット。

※上背中の筋肉(脊柱起立筋群、僧帽筋、広背筋)の筋力アップ。

※早くて2~3週間で効果が出る。

■おしりの筋トレ(スロースクワット)

- 足を肩幅に開き、つま先はやや外向きにして、4~5秒かけてゆっくりとおしりを下ろす。

- 立ち上がる際はひざを伸ばしきらないようにする。

ポイントは、ひざを前に突き出さないこと。

※10回ずつを朝晩行う。

■スロトレ・スケジュールのたて方

まずは、『スクワット』を週1回、『ひざを胸に』を週2回、『突き』を週1回、この流れで1週間に4回。

少しずつ慣れてきたら、スケジュールを変えてみましょう。

●スロトレを行うスケジュールを立てる際のポイント

ポイント(1) 『同じ運動を2日続けてやらない』

同じ運動をして効果があがるのは、週2~3回まで。

筋肉は運動して疲労し、回復する中で強くなっていきます。

そのため、同じ運動ばかりを続けてしまっても、疲れをたまりすぎてしまうため、逆効果になるようです。

ポイント(2) 『なるべく午前中にやる』

スロトレをすると、鍛えた部分はその後6時間、脂肪燃焼効果の高い状態が続くそうです。

そのため、午前中にやると、家事や買い物など、その後日常の動作を行う際にダイエット効果が出るようです。

■運動後の60分以内にアミノ酸バランスのいいたんぱく質またはアミノ酸を摂取しよう!

痩せたい40代のための効果的に体重(体脂肪率)を減らす方法・ダイエットのやり方(方法)でも紹介しましたが、40代の更年期と体重を減らす方法は深く関係してきます。

運動には更年期のメタボ対策に2つのメリットがあります。

一つは、更年期太りによる生活習慣病予防になること、もう一つは、更年期症状特有のイライラなどの症状改善につながることです。

運動する習慣を持つことは更年期対策としても重要です。

ぜひあなた自身にあった運動を見つけて、更年期をうまく乗り越えましょう。

また、最初の方でも紹介しましたが、無理なダイエット(食事制限)によって、筋肉の材料となるたんぱく質が不足することも身体のたるみの原因となります。

たんぱく質が不足すると、成長因子(成長因子もたんぱく質でできている)が減少し、筋肉が霜降り化してしまうそうです。

つまり、しっかりと栄養補給(特にたんぱく質)をすることが大事なのです!

→ なぜ筋肉をつけるにはタンパク質(アミノ酸)の摂取が必要なの?【論文・エビデンス】 についてくわしくはこちら

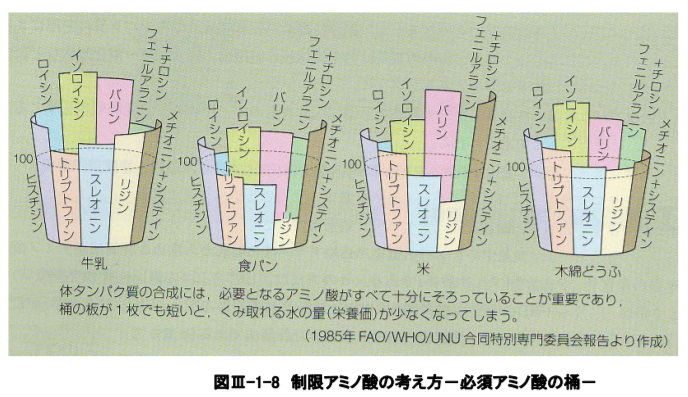

藤田 聡教授(立命館大学スポーツ健康科学部)によれば、アミノ酸が不足していると傷んだ筋肉の修復ができないため、エネルギー補給と筋肉の補修のためにも、アミノ酸バランスのいいたんぱく質またはアミノ酸を摂取する必要があります。

運動後の60分以内にアミノ酸バランスのいい食品を摂るといいそうです。

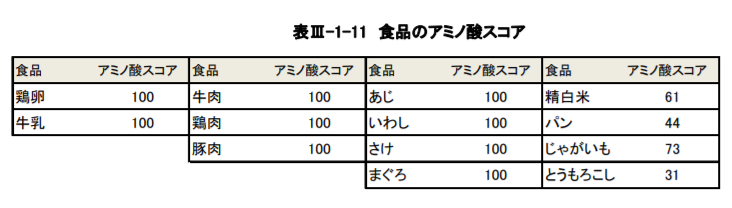

アミノ酸の多い食べ物・食品|アミノ酸を効果的に摂取するにはアミノ酸スコアを知ろう!によれば、アルギニン、リジン、アラニン、プロリンの4つのダイエットアミノ酸には、脂肪分解酵素リパーゼを活性化させ、体脂肪を分解して燃焼しやすくする、つまり脂肪を減らす効果があります。

さらに、体内に余分な水分や老廃物を排出するアルブミンという成分がつくられるので、水分代謝機能が高まり、むくみも解消します。

→ アミノ酸ダイエット4つの効果・効果的なタイミング・方法 について詳しくはこちら

→ 40代女性のダイエットにおすすめの3タイプのサプリとは? について詳しくはこちら

【筋トレ 関連記事】

続きを読む 「これが中年体型なの?」たるみが気になる40代ダイエットにおすすめの簡単筋トレ・ストレッチのやり方! →