> ダイエット > 医学的に正しいダイエット方法|#林修の今でしょ講座

2015年7月21日放送の林修の今でしょ講座のテーマは「名医が教えるダイエットの新説講座」でした。

【目次】

■炭水化物抜き・糖質制限ダイエットの正しい方法

by Earl McGehee(画像:Creative Commons)

by Earl McGehee(画像:Creative Commons)

正しい糖質制限の方法は、糖質制限したエネルギーをたんぱく質や脂質で補うこと。

エネルギーを補わなければ、筋肉が減少してしまい、サルコペニア肥満になってしまいます。

●サルコペニア肥満とは?

リバウンドする人の3つの共通点とは?|あのニュースで得する人損する人 1月15日

●リバウンドする人は、筋肉量が少ない

筋肉が少ないと、太りやすく痩せにくい体質になる。

サルコペニア肥満は運動している人も注意。

サルコペニアとは、筋肉が減少すること。

有酸素運動は体脂肪を燃やすことには役立っても、筋肉を増やすことはできない。

●サルコペニア肥満チェック

その方法とは、片足立ちで靴下が履けるかどうか。

- 両手でバランスをとって、片足立ち。

- 30秒間ぐらつかなければ、OK

片足立ちで靴下が履けない人はサルコペニア肥満の可能性があります。

【関連記事】

■内臓脂肪を落として、最強のホルモンが出して、痩せ体質になる

最強のホルモンとは、「アディポネクチン」。

アディポネクチンは、中性脂肪の燃焼を助けるホルモンで、内臓脂肪が少ないほど分泌量が増えるそうです。

反対に、メタボリックシンドロームが進行する=内臓脂肪が増えると、アディポネクチンは減少してしまいます。(アディポネクチンの健康効果|中性脂肪を減らす・メタボリックシンドロームの改善・高血圧予防)

→ アディポネクチン について詳しくはこちら

ちなみに、内臓脂肪は溜まりやすい一方、落ちやすい性質があります。

→ 内臓脂肪を減らすには|内臓脂肪の落とし方 について詳しくはこちら

■医学的に証明されている内臓脂肪の落とし方4つのポイント

1. 内臓脂肪を燃やす着火剤ジュース

【材料】

- にんじん 4本

- りんご(大) 0.5個

- レモン 1個

- 亜麻仁油 小さじ1杯

【作り方】

- 油以外の材料をジューサーにかけて、最後に亜麻仁油をいれる。

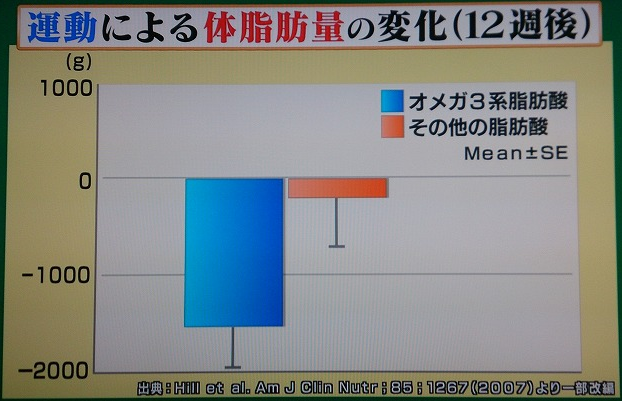

●亜麻仁油(オメガ3系脂肪酸)を入れる理由

オメガ3系脂肪酸を摂取して運動をすると、脂肪燃焼を早めるという結果が出ているそうです。

参考画像:林修の今でしょ講座(テレビ朝日)スクリーンショット

オメガ3系の油には、エゴマ油、シソ油、青魚の魚油があるため、どれでも良いそうですが、このジュースには亜麻仁油が合うようです。

飲む時間帯は朝に飲むといい理由は、朝から通勤で歩いたり、家事をしたりすることが運動となり、それが脂肪燃焼に役立つからです。

→ オメガ3 について詳しくはこちら

【関連記事】

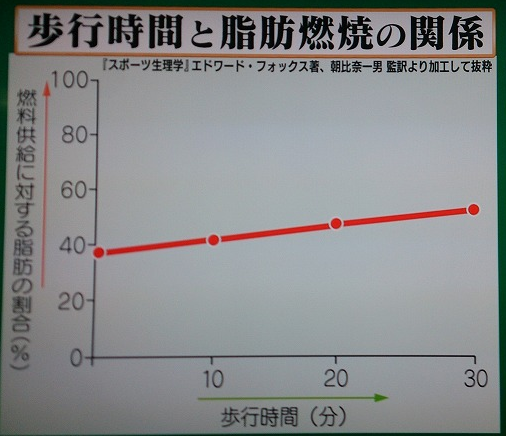

2.有酸素運動はたった5分でも効果あり

有酸素運動をやった分だけ効果があります。

参考画像:林修の今でしょ講座(テレビ朝日)スクリーンショット

【関連記事】

●効果的に脂肪を燃やすには下半身の筋肉を動かす

全身の筋肉の7割は下半身に集中しています。

椅子に座って、背中を背もたれに当て、少し足を浮かせる足上げ運動を1分程度行なう。

3.炭水化物は冷やして食べると太りづらい

炭水化物は冷やして食べると太りづらいという研究があります。

炭水化物は冷えるとレジスタントスターチという成分に変わります。

レジスタントスターチとは、消化されにくいでんぷんのことです。

冷たくしすぎなくても、常温でも効果があるそうです。

例えば、ラーメンと冷やし中華でいえば、冷やし中華の方が炭水化物が冷えているので太りにくいとなります。

【関連記事】

【NHKガッテン】台湾で人気!ナガイモ(レジスタントスターチ)で便秘改善!長芋ジュースの作り方|1月15日

あのニュースで得する人損する人 5月14日|ダイエット|おかゆダイエット・レジスタントスターチ

炭水化物は冷えるとレジスタントスターチという成分に変わります。

レジスタントスターチはほとんどの炭水化物に含まれているのですが、加熱後、冷やすことによりその量が増加する。

レジスタントスターチが増えた冷たい炭水化物は小腸で消化吸収されにくく一部が便として排出されるので、ダイエットが期待できるということみたいです。

●効果が実証済みの3つの食べ物

-

じゃがいもじゃがいもは冷やすとレジスタントスターチの含有量が2倍に増え、その増加率はNo.1

-

タイ米粘り気が少ないお米の方がレジスタントスターチの含有量が多い

-

あんこ(あんこの原材料の小豆)レジスタントスターチは豆類にも含まれている

■ 冷たいご飯が脂肪&糖質の吸収を妨げる!?

食物繊維→体に必要なミネラルの吸収を妨げる

レジスタントスターチ→ミネラルの吸収を妨げない

ミネラル不足によるイライラ・貧血が少ない→健康的なダイエットに

レジスタントスターチは温めると効力が失われる

■ 冷たいご飯は夕食が効果的!?

■ 日本米よりインディカ米の冷ご飯の方が効果的!?

インディカ米の冷ご飯の方がレジスタントスターチが多く含まれる

4. お風呂に入る前にコーヒーを飲んで、グレープフルーツの皮を入れたお風呂に浸かる

●コーヒーの脂肪燃焼効果

コーヒーに含まれるカフェインには、交感神経を高め、脂肪燃焼を促す効果があります。

【関連記事】

コーヒーに含まれるカフェインには、脂肪分解酵素「リパーゼ」の働きを活発にさせる作用があり、コーヒーを飲んだ場合は、水を飲んだ場合に比べて、脂肪酸の量は2倍になるそうです。

体脂肪を効率良く燃やすには、

1.コーヒーを飲んでから20〜30分後に運動を始めること

2.コーヒーはブラックで飲むこと

3.ウォーキングやジョギングなど体への負担の少ないものにすること

を守ると、より効果的なようです。

●お風呂の脂肪燃焼効果

30分お風呂に浸かると、12分ジョギングするのと同じ脂肪燃焼効果があるそうです。

【関連記事】

小雪さんの美の秘訣はお風呂?冷えている女性は幸せをつかめない?

体温を上げる為に忘れてはならないのが入浴。

低体温の人はシャワーで済ませてしまうことが多い。

これでは身体が充分に温まらず疲れもとれない。

お湯に浸かると血液の循環がよくなり体内の老廃物や疲労物質を取り除き肩こり腰痛にも効果的。

体温が1℃上がると基礎代謝は12%も上がる!

つまり必死に運動を行わなくとも痩せやすくなるのだ。

●グレープフルーツの脂肪燃焼効果

グレープフルーツの香り成分は、脂肪の燃焼を高める可能性があるそうです。

【関連記事】

グレープフルーツの香りが脂肪を分解

グレープフルーツの匂いで体重が減る効果があるそうです。(大阪大学 永井教授による研究)

また、グレープフルーツの匂いを嗅ぐと体温が上昇することから、リモネンが脂肪が分解されやすい状態にする効果があるそうです。

腸の中に良い菌を増やす方法&便秘対策!腸に良いお風呂の入り方|林修の今でしょ!講座 3月10日

⇒ あなたにあった ダイエット 方法の選び方 はこちら

⇒ ダイエットの基礎知識 はこちら

ダイエット方法ランキングはこちら

↓ ↓ ↓ ↓ ↓