by hardloperhans(画像:Creative Commons)

すぐにできる!基礎代謝をアップして痩せやすい身体を作る4つの方法

(2013/1/29、nanapi)

記事の中で、

痩せやすい体質のカギは「基礎代謝」

とあります。

基礎代謝よりも活動代謝を上げることがダイエットの近道|ためしてガッテン(NHK)でも紹介しましたが、基礎代謝を上げることはダイエットに繋がるというのは理論的に正しくても、現実的には難しいことであり、ダイエットの近道としては、活動代謝を上げることが先決です。

【関連記事】

基礎代謝よりも活動代謝を上げることがダイエットの近道|ためしてガッテン(NHK)

ところが筋肉ムキムキの女性とちょっと太目の女性の基礎代謝を測ったところ・・・

なんと太目の女性の方が基礎代謝が高いことが判明!実は基礎代謝は横になってジーッとしているときのエネルギー消費量のこと。

そのとき一番エネルギーを消費しているのは内臓、筋肉の消費エネルギーの割合はたった20%程度なのです。

だから筋肉をいくら鍛えても、基礎代謝量が増えるのはごくわずかだったんです。“基礎代謝を上げてダイエットにつなげる”ことは理論としては正しいのですが、現実的には難しいことだったんです!

「ぞうきんがけ」「皿洗い」「駅の階段登り」なども積み重ねれば大きなエネルギー消費量になります。

つまり「基礎代謝」ではなく日頃からちょこまか動く「活動代謝」を上げることがダイエットの近道だったんです。

さまざまな運動系のダイエット方法がありますが、遠回りなように見えて一番の近道は、「活動代謝」を上げることなようです。

ただ、やはり、理論的に正しい「基礎代謝を上げてやせやすい体質・太りにくい体質」を手に入れたいものですよね。

今回紹介する記事では、基礎代謝をアップする4つの方法が紹介されています。

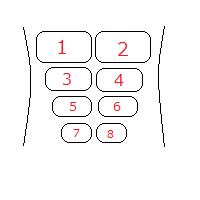

【目次】

ポイント1:適度な運動をしよう

by Jim, the Photographer(画像:Creative Commons)

この記事の中で紹介されているのは、「良い姿勢を維持すること」。

たとえば、椅子に座っている時にドローイン(へそを中心に腹全体をへこませる)をすることでおなかを引き締める。

【関連記事】

また、ミス・ユニバース日本代表の原綾子さんは駅のホームで電車を待つ間にヒップアップ体操をしていたりするそうです。

【関連記事】

原綾子さんの美の秘訣(ヒップアップ体操・間食)|スッキリ! 4月3日

1.ヒップアップ体操

壁に手をつけ、膝をまっすぐにして伸ばし(こうしないと効き目があまりないそうです)、おしりとももの裏側を意識しながら後ろに脚を上げる。

この動きを1日30回×3セット。

超簡単に100キロカロリー消費できる5つの方法によれば、背筋を伸ばして立っているだけでも筋肉が緊張するためカロリーを消費するそうです。

姿勢よく立つ-10分×8回

背筋を伸ばして立っているだけでもカロリーを消費する。立っているには様々な筋肉の緊張が必要だからだ。

8時間労働の場合、1時間ごとに10分立っていれば、100キロカロリー消費することができる。

立った姿勢の方が、座った姿勢よりもカロリー消費が高く、また、健康にとっても良いです。どうしても座った姿勢で仕事をしないといけないという人は、1時間に10分姿勢良く立つということを取り入れてみましょう。

【関連記事】

また、ウォーキング・スロージョギングなどの有酸素運動を加えるといいのではないでしょうか。

【関連記事】

◎ ポイント2:タンパク質を摂取しよう

by Daniel Novta(画像:Creative Commons)

代謝アップに欠かせないのは、筋肉をつけること。

筋肉をつけるためには、運動することだけではなく、筋肉を作る材料となるたんぱく質を摂取することが大事です。

「体重1kgあたり0.9~1gのタンパク質を摂取する」ことを目標にしてみましょう。

<中略>

・牛乳コップ1杯(タンパク質 約7g)

・卵Mサイズ1個(タンパク質 約7g)

・あじの開き1尾(タンパク質 約12g)

・鳥ささみ2本(タンパク質 約19g)タンパク質を効率よく代謝するのに必要な「ビタミンB6」も入っている、鳥のささみや卵・魚を選ぶのがオススメです。

【関連記事】

- たんぱく質(アミノ酸)を摂る|おすすめの健康的ライフスタイル10箇条

- 「やせててきれい」の印象は筋肉が左右する。

筋肉をつけて時間をかけながら体重を落とすには「高タンパク、低カロリー」の食事を心掛ける必要がある。

「高タンパク」は筋肉をつくるのに欠かせない要素。鳥のささみ、大豆、はんぺん、マグロの赤身とかがそうやね。

- 亀田興毅が教える!ボクサー流ダイエット

痩せる脂肪!褐色脂肪組織BAT(褐色脂肪細胞・ベージュ脂肪細胞)を活性化させる方法・食べ物【美と若さの新常識~カラダのヒミツ~】【たけしの家庭の医学】によれば、食べ物によって、余分なカロリーを燃焼させる「褐色脂肪」を活性化させることができるそうです。

- 唐辛子(カプサイシン)

- 黒コショウ

- 生姜

- 青魚(DHA・EPA)

河田照雄 農学研究科教授、後藤剛 准教授らの研究グループが行なった動物実験によれば、魚油(主成分はEPA、DHA)の摂取が「褐色脂肪細胞」の増加を促進し、体脂肪の減少や体温上昇をもたらすことが分かったそうです。 - 緑茶(カテキン)

- ミント(メントール)

- ペパーミント(メンチル乳酸)

- 玉ねぎ

- にんにく

- 和からし

- わさび

- シナモン

- 緑茶

たんぱく質の豊富な食事に、薬味や香辛料などで調理したり、付け合わせを付けることでさらに効果がアップすることが期待されます!

→ DHA・EPA|DHA・EPAの効果・効能・食品・摂取量 について詳しくはこちら。

◎ ポイント3:体内リズムを整えよう

by Slidestream(画像:Creative Commons)

たとえば、一晩寝不足しただけでも、グレリン(脳の食欲中枢を刺激して食欲を感じさせる作用をもつホルモン)の過剰とレプチン(脳の満腹中枢を刺激して食欲を抑える働きをもつホルモン)の低下が起こり、太りやすくなります。

【関連記事】

- 睡眠不足が太る原因?

- 睡眠不足で生活習慣病やメタボにも

- パソコンやテレビのつけっぱなしで眠ると太る?|ホンマでっかTV

- 自律神経が弱っていると脂肪を燃やせない体に

- 遅い夕食で体内時計が混乱し太る-早大

- 夜更かしは肥満を招く

体内時計を整えるためには、朝日を浴びることと朝食にたんぱく質を摂ることが大事なのだそうです。

【関連記事】

時計遺伝子が一日ごとにリセットされ、また新たに時計の針を動かしている。

体の場所によってリセット方法が違う。

脳:朝日がリセット方法

朝日を浴びることで脳のリズムがスタート

内臓:朝食がリセット方法

※内臓の時計遺伝子をリセットするには、たんぱく質が必要。

朝食にタンパク質を取ることで、その刺激が小腸に到達し、小腸の時計遺伝子を動かす。

すると、その信号が胃や肝臓にも伝わり、エネルギー代謝がはじまる。

そのため、タンパク質の少ない朝食の場合は、時計遺伝子はリセットされず、内臓の機能も低下したままになります。

すると、すでに活性化している脳が、栄養分が入っていないことを感知し、体が飢餓状態にあると判断します。

そのような状態で昼食をとると、飢餓状態に対応するため、体内に脂肪をため込む機能がスタート。

◎ 低体温に注意しよう

by Michael Cory(画像:Creative Commons)

身体が熱を作り出す力が弱くなって「低体温」になってしまうと、基礎代謝が下がるだけでなく、免疫力も下がってしまい、体調も崩しやすくなってしまいます。

体の不調の原因は低体温? 平熱が下がる原因と影響は?によれば、36.5℃は免疫力や代謝が最も活発に働く、ベスト体温なのだそうで、それ以下になると、代謝機能が落ちてきます。

低体温の人が増えている理由の一つには、デスクワークが増えたり、運動する機会が減るなどして、筋肉量が減少していることが挙げられます。

今回の基礎代謝を上げる方法と深く関わっているような気がしませんか?

適度な運動・タンパク質の摂取・朝日を浴びることなどを実践して、低体温にならないようにして、基礎代謝を上げて、太りにくく、やせやすい体質を手に入れたいものです。

⇒ 体温を上げる方法 についてはこちら。

⇒ 低体温|低体温の改善・原因・症状 についてはこちら。

⇒ 冷え性改善・冷え症対策 についてはこちら。

【低体温・冷え性関連記事】

- 低体温から抜け出す5つの方法+1

- 日本人の体温が下がった理由とは

- 低体温解消には大きな筋肉をしっかり動かして代謝をアップ

- 低体温・冷え性は万病のもと 生活環境・ストレス影響

- 低体温体質 筋肉量増、食生活、睡眠で改善

- なぜ、ミネラル・ビタミンが不足すると、低体温になってしまうのか?

- 体を温めてくれる食べ物で冷え対策

1万円以上のご購入で送料無料。

今なら初回購入者価格・まとめ買いセール特価で提供中!

⇒ ダイエットの基礎知識 はこちら

⇒ あなたにあった ダイエット 方法の選び方 はこちら

ダイエット方法ランキングはこちら

↓ ↓ ↓ ↓ ↓