今回紹介する研究によれば、ブルーベリーのアントシアニンが、高血糖による網膜毛細血管内皮細胞のダメージを防ぐ効果があることを示すことから、糖尿病網膜症を予防することが期待されます。

→ 糖尿病網膜症の症状・治療・対策・予防 について詳しくはこちら

→ ブルーベリーの健康効果 について詳しくはこちら

【研究のポイントを踏まえた予防のポイント】

●酸化ストレス対策:ブルーベリーのアントシアニンは、活性酸素(ROS)を抑制し、抗酸化酵素(CAT、SOD)の活性を高める。これにより、網膜の酸化ダメージを軽減。

●炎症抑制:ICAM-1やNF-κBを抑える効果により、炎症による血管の異常を防ぐ。

●血管保護:VEGFやAkt経路の抑制により、異常な血管新生を防ぎ、血管機能を維持。

●研究(Huang et al., 2018)では、ブルーベリーのアントシアニン(特にマルビジン-3-グルコシド、Mv-3-glc)が、酸化ストレスや炎症を抑え、網膜毛細血管内皮細胞を保護することが示された。

●1日約150g(1カップ)のブルーベリー摂取が目安。生、冷凍、またはサプリメントでも効果が期待できる。

●糖尿病網膜症は、早期発見と血糖管理が鍵となる病気です。ブルーベリーのアントシアニンは、研究により網膜保護効果が示されており、1日150g程度の摂取が予防に役立つ可能性があります。

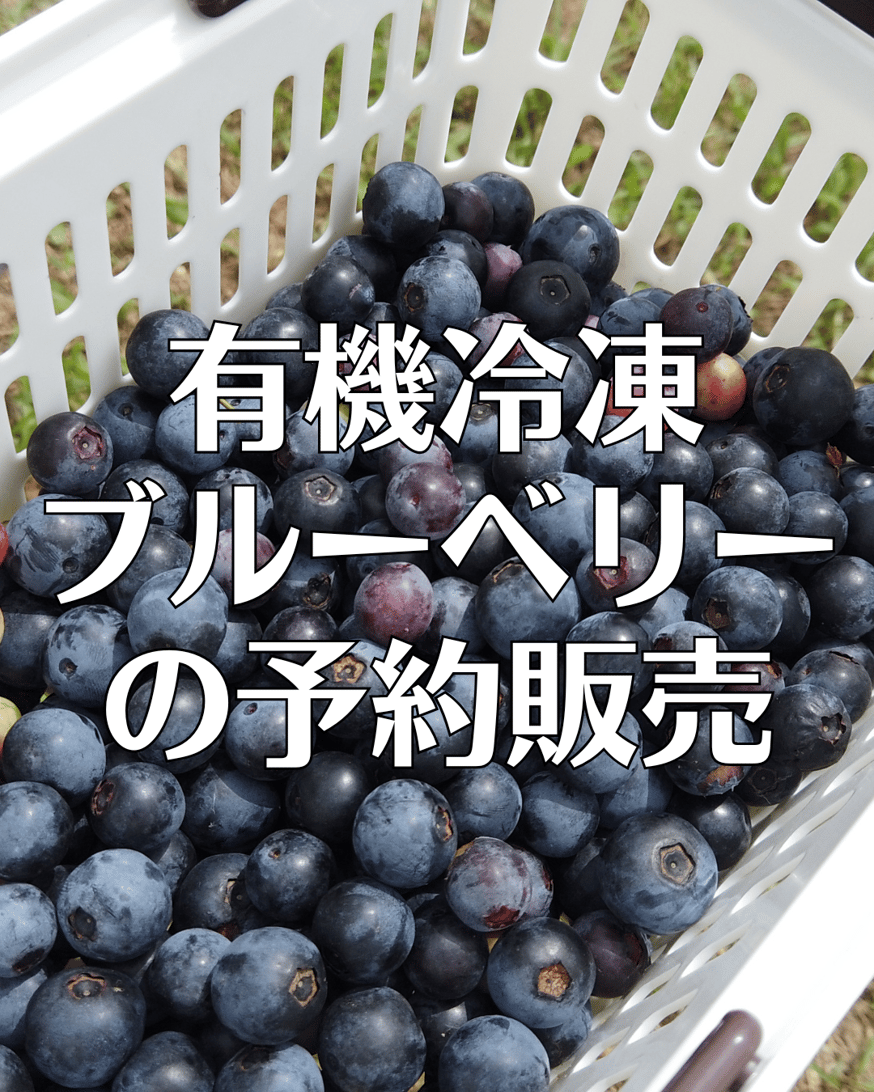

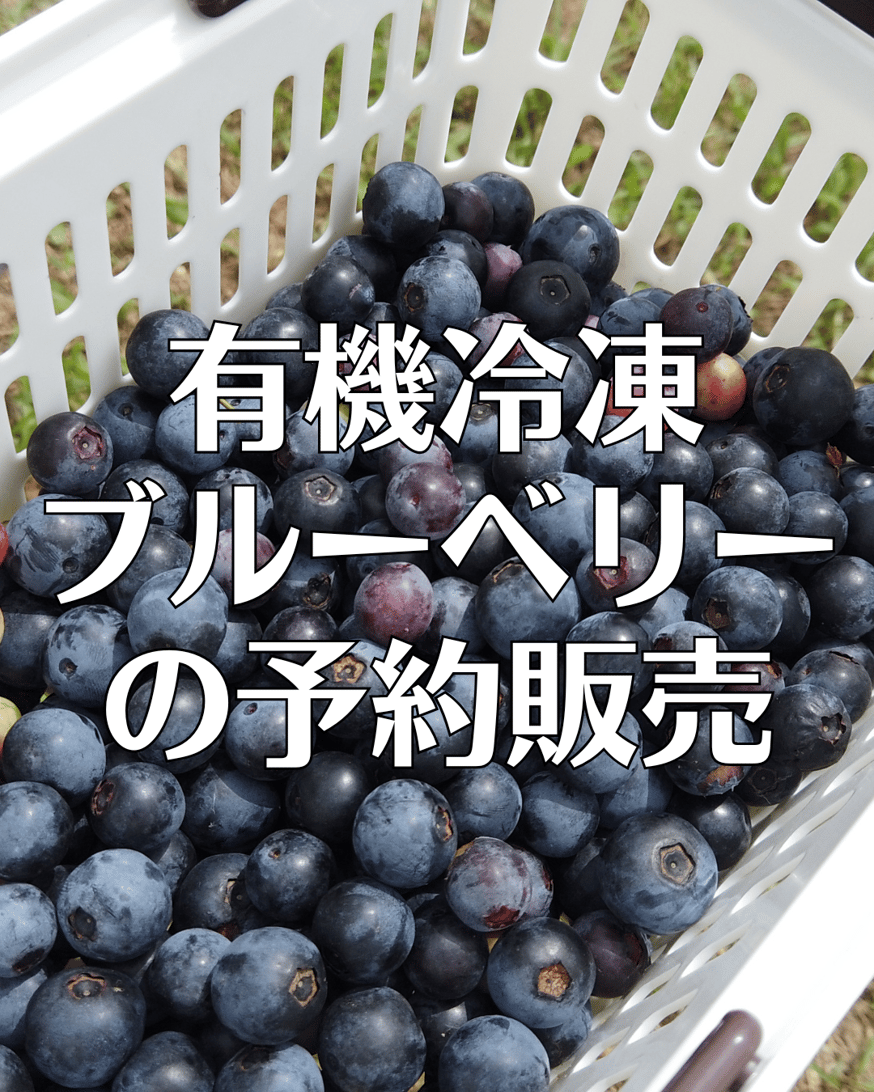

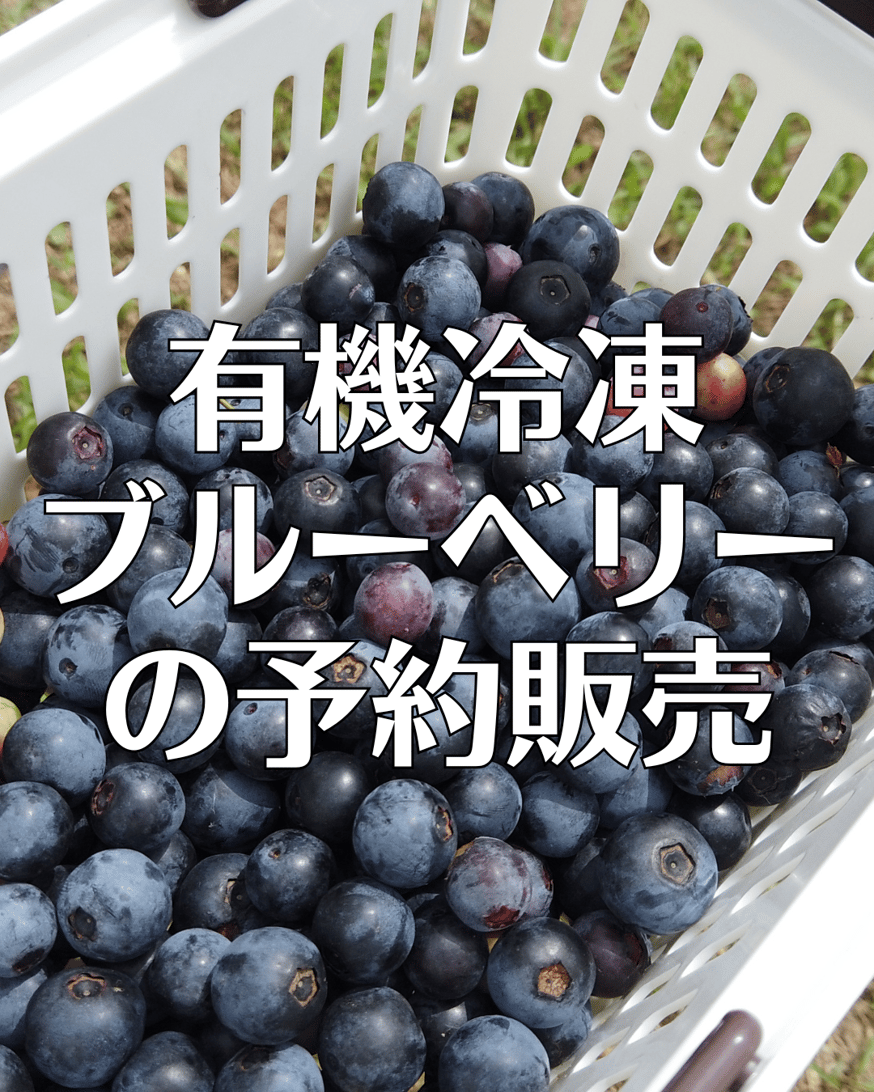

→ 【予約販売】有機JAS 冷凍ブルーベリー 500g(長崎県産)【大粒】【産直便】 3,780円(税込) の予約注文はこちら

甘酸っぱくブルーベリーは、もちろんそのまま食べても、ヨーグルトなどと一緒に食べても、焼き菓子に入れてもおすすめ。

店頭で買う場合には見て購入することができますが、大きく実る前にお店に並べるため、実際には熟していないブルーベリーなんです。

そのため、しっかり熟したブルーベリーが欲しい方は通販で購入するのがおススメ。

今回紹介するのは、無農薬・有機栽培の長崎県産冷凍ブルーベリーです。

お取り寄せを考えている人はぜひ参考にしてみてくださいね!

〇長崎県産の完熟ジューシーな最高品質のブルーベリー。有機・無農薬で栄養満点のブルーベリーのもぎたてを新鮮なまま冷凍して産地直送でお届けします。贈り物にもピッタリ。

〇ハクライドウが契約した長崎県東彼杵郡波佐見町の有機JAS認定の圃場で農薬や化学肥料、除草剤を一切使わず育てた有機ブルーベリーです。

〇今シーズン収穫した有機ブルーベリーを500gずつ冷凍しています。

〇農薬を使っていないので皮ごと安心して食べられます。

〇こちらの商品は産直便(クール便)での発送となりますので、他の商品と同梱できません。何卒宜しくお願い致します。

https://hakuraidou.stores.jp/faq

〇美味しい召し上がり方は、一つ一つ甘み・酸味が違いますので、2、3粒をまとめて食べると美味しいですよ。

〇完熟したブルーベリーを冷凍したため実がつぶれていることがございます。予めご了承ください。

【参考リンク】

【より詳しい研究内容はこちら】

↓

■概要

この研究は、ブルーベリーに含まれるアントシアニン(抗酸化物質)が、糖尿病性網膜症(糖尿病による目の病気)の原因となる高血糖が引き起こす網膜の血管細胞(ヒト網膜毛細血管内皮細胞:HRCECs)のダメージを防ぐ効果を調べたものです。

ブルーベリーの抽出物(BAE)や主要なアントシアニン成分(マルビジン、マルビジン-3-グルコシド、マルビジン-3-ガラクトシド)が、酸化ストレスや炎症を抑え、細胞を保護するメカニズムを明らかにしました。

※ヒト網膜毛細血管内皮細胞(HRCECs):これらは網膜の血管を構成する細胞で、糖尿病性網膜症でダメージを受けやすい。

■どんな研究をしたの?

高血糖による網膜細胞のダメージに対して、ブルーベリーのアントシアニンが抗酸化作用や抗炎症作用で保護するかを調べます。

■結果

●細胞生存率の向上

・高血糖(HG)は24時間後に細胞生存率を大幅に低下させました(64% vs 正常群100%、P<0.01)。

・BAE、Mv、Mv-3-glc、Mv-3-galを事前に処理した細胞は、生存率が有意に改善(P<0.05)。特にMv-3-glc(91%)とMv-3-gal(86%)が強い効果を示した。

・48時間後では、高血糖による生存率低下は見られず、アントシアニンの効果も弱まった(時間依存的な効果)。

※ブルーベリーアントシアニン抽出物(BAE)、マルビジン(Mv)、マルビジン-3-グルコシド(Mv-3-glc)、マルビジン-3-ガラクトシド(Mv-3-gal)。

●酸化ストレスの抑制

・活性酸素(ROS): 高血糖はROSを大幅に増加(4倍以上、P<0.001)。BAE、Mv、Mv-3-glc、Mv-3-galはROSを有意に減少(P<0.01〜0.001)。

特にMv-3-glcは48時間後でもROSをほぼ正常レベルに抑えた。

・抗酸化酵素(CAT、SOD): 高血糖はCATとSODの活性を低下。BAEとアントシアニンはこれらの活性を高め(P<0.05)、酸化ストレスを軽減。

・Nox4(ROS産生酵素): 高血糖はNox4の量を増加(P<0.01)。Mvは24時間と48時間でNox4を抑制(P<0.05)。BAEとMv-3-galは48時間で抑制(P<0.05)。ただし、Mv信号はMv-3-glcでは効果なし。

●血管機能への影響

NOとeNOS: 高血糖はNOkeyboard_arrow_right NO(血管を広げる物質)とeNOS(NOを作る酵素)を増加。Mv-3-glcとMv-3-galはNOを減少(P<0.001)、血管拡張を抑制。

BAEは24時間で軽度に抑制。ACE(血管収縮に関与)は高血糖で増加したが、Mvは抑制し、BAE、Mv-3-glc、Mv-3-galは逆に増加させた。

●血管新生と炎症の抑制

VEGF(血管新生因子): 高血糖はVEGFを増加(P<0.01)。BAE、Mv、Mv-3-glc、Mv-3-galは24時間でVEGFを抑制(P<0.05〜0.01)。Mv-3-glcは48時間でも抑制効果を維持。

Akt経路: 高血糖はAkt(細胞増殖や血管新生を促すタンパク質)を活性化。BAE、Mv-3-glc、Mv-3-galはAktを抑制(P<0.05)。

ICAM-1とNF-κB(炎症因子): 高血糖はICAM-1(炎症による細胞接着を促す分子)とNF-κBを増加(P<0.001)。MvとMv-3-glcはICAM-1を強く抑制(P<0.001)、NF-κBも抑制(P<0.05)。Mv-3-galも抑制効果あり(P<0.01)。

■なぜブルーベリーのアントシアニンが効果的だったの?

抗酸化作用: アントシアニンはROSを減らし、CATやSODといった抗酸化酵素の働きを高めることで、酸化ストレス(細胞を傷つける反応)を抑える。特にMv-3-glcはROS抑制効果が強い。

抗炎症作用: ICAM-1やNF-κBを減らし、炎症を抑える。これにより、網膜の炎症が原因で起こる血管の異常な接着を防ぐ。

血管保護: VEGFやAktを抑えることで、異常な血管新生(糖尿病性網膜症で問題となる新しい血管の形成)を防ぐ。一方、NOを増やすことで血管拡張を促し、血流を改善。

これらの効果は、ブルーベリーに豊富なマルビジンやその配糖体(Mv-3-glc、Mv-3-gal)が特に強い働きを持つため。

■まとめ

この研究によれば、ブルーベリーのアントシアニン(BAE、Mv、Mv-3-glc、Mv-3-gal)が、高血糖による網膜毛細血管内皮細胞のダメージを防ぐ効果があることを示しました。

特にMv-3-glcとMv-3-galは、ROSや炎症因子(ICAM-1、NF-κB)を減らし、VEGFやAktを抑えることで、細胞の生存率を高め、酸化ストレスや炎症から保護してくれることから、ブルーベリーは糖尿病網膜症の予防が期待される果物と言えそうですね。

ちなみに、1日1カップ(約150g)程度が目安で、冷凍ブルーベリーでも効果は期待できるそうですよ。

→ 【予約販売】有機JAS 冷凍ブルーベリー 500g(長崎県産)【大粒】【産直便】 3,780円(税込) の予約注文はこちら

【関連記事】

「本記事は医療行為の代替ではなく、テレビ・論文・公的資料を一般の生活者向けに噛み砕いたものです」

この街を初めて訪れた方へ

この記事は、例えるなら「ばあちゃんの料理教室(ハクライドウ)」という街の中の「ひとつの家」です。

この街には、生活・料理・健康についての記事が、

同じ考え方のもとで並んでいます。

ここまで書いてきた内容は、

単発の健康情報やレシピの話ではありません。

この街では、

「何を食べるか」よりも

「どうやって暮らしの中で調整してきたか」を大切にしています。

もし、

なぜこういう考え方になるのか

他の記事はどんな視点で書かれているのか

この話が、全体の中でどこに位置づくのか

が少しでも気になったら、

この街の歩き方をまとめたページがあります。

▶ はじめての方は

👉 この街の歩き方ガイドから全体を見渡すのがおすすめです。

▶ この街の地図を見る(全体像を把握したい方へ)

※ 無理に読まなくて大丈夫です。

気になったときに、いつでも戻ってきてください。

この考え方の全体像(意味のハブ)

この記事で触れた内容は、以下の概念記事の一部として位置づけられています。

▶ 料理から見る健康

この街の考え方について

この記事は、

「人の生活を、断定せず、文脈ごと残す」

という この街の憲法 に基づいて書かれています。

▶ この街の憲法を読む