> 健康・美容チェック > 低体温 > 『「体温を上げると免疫力がアップする」は本当か』について考えてみた

■『「体温を上げると免疫力がアップする」は本当か』について考えてみた

by Steven Lilley(画像:Creative Commons)

「体温を上げて免疫力アップ」は本当か

(2018/1/22、アピタル)

「体温を上げると免疫力がアップする」という話を聞いたことがありませんか。何でも、体温を1度上げると免疫力は5~6倍になるんだそうです。逆に体温が1度下がると免疫力は30%低くなるとも言われています。本当でしょうか?

【医師に聞く!】低体温!体温を上げると免疫力・肌力もアップする?!

(2018/1/19、ウーマンエキサイト)

風邪やインフルエンザにかかると体温を上げて、免疫を賦活化(ふかつか/活性化)させようと働くメカニズムを人体が持っている、ということは確かです。しかし、『体温が1度下がると免疫が30%下がる』というような話に根拠はありません。

体の不調には、さまざまな要因や病気が隠れていることがあるので、一概にここで断定することはできません。ただ、ご質問にあったようなことが関連して、体調不良、慢性的な疲れ、生理痛など引き起こしやすくなる可能性はあります

「体温を上げると免疫力がアップする」ということについて注目されたのは、「体温を上げると健康になる」(著:齋藤真嗣)で「体温が1度下がると免疫力は30%低下する」と書かれていたり、石原結實さんが体を温めることが重要であるとメディア等で発信してからという記憶があります。

体温を上げると健康になる?|体温と免疫力の関係とは?では、自然科学研究機構・生理学研究所の加塩麻紀子研究員と富永真琴教授は、免疫反応によって産生される過酸化水素によって温度センサーであるTRPM2(トリップ・エムツー)が体温で活性化するようになる仕組み、そしてTRPM2が体温を感じてマクロファージ(免疫を担い病原体や異物と戦う)の働きを調節する仕組みを明らかにしたことを取り上げました。

病気になったときに発熱することがありますが、このTRPM2が体温でマクロファージの働きを調整する仕組みが、発熱によって免疫力が上がるメカニズムに関係しているかもしれないそうです。

ただ、体温と免疫力とに関係があることがうかがえますが、「体温が1度下がると免疫力は30%低下する」とまで書かれている論文は見つかりませんでした。

実際のデータや論文がないというのは医学的根拠がないといわれても仕方ありませんよね。

ところで、なぜ体温が下がると病気になりやすくなるといわれるようになったのでしょうか?

一つ考えられるのは、クリニックに来る患者さんの共通点に低体温(体温が低め)の人が多いというのがあり、その仮説を基に事例を集めていった結果、「体温を上げると免疫力がアップする」という結論に至ったのではないでしょうか。

ただし、そういう傾向にある(そういう人が集まりやすかったかもしれません)にあるからといって、医学的根拠を示すものにはならず、その先の研究までできていれば、今回のような記事のような疑問は生まれなかったはずです。

「体温を上げて免疫力アップ」は本当か

(2018/1/22、アピタル)

細菌やウイルスに感染すると発熱するのは、生体の防御的な機構です。また、低体温療法といって脳保護を主な目的に体温を32~34度に下げる治療を行うと感染症にかかりやすくなります。このあたりの事実が「体温を上げると免疫力がアップする」という話の元ネタではないかと推測します。

【#アンビリバボー】誰にでも起こりうる夏山の低体温症の症状(体温別)|助かった人と助からなかった人の差によれば、体温別の低体温症の症状について取り上げましたが、体温が下がると体の健康にとって良くないという理由の背景になっていると考えられます。

34-32℃ 歩行困難・無表情・不整脈

32-30℃ 起立不能・思考停止・筋肉の硬直・意識喪失

30-28℃ 半昏睡状態・脈拍異常・呼吸数半減

28-26℃ 昏睡状態・心肺停止・死の危険性

また、「#未病」の中でも特に気をつけるべきなのが「#冷え」!どのような冷え対策をするといいのか?で紹介した東京女子医科大学の川嶋朗准教授によれば、未病の中でも、特に気をつけるべきなのは、「冷え」と言っているように、体温が下がりすぎると人間は死に近づいていくという知識や「冷えは万病のもと」という東洋医学・漢方の世界で言われている名言、「低体温(体温が低め)」と「未病と冷え」という考え方がベースとなっていると考えられます。

ただ、医師でも異なる意見が出てきているのには、西洋的な考え方と東洋的な考え方による病気の原因を探るうえでのアプローチの違いがあるのではないでしょうか。

■西洋人=分析的

西洋人の知覚や志向は分析的で、身の回りのうち比較的小さな部分、何らかの方法で影響を与えたいと思う物事や人に意識を集中させる。

そして、その小さな部分の属性に注意を向け、それを分類したりその振る舞いをモデル化しようとしたりする。

また、形式的な論理規則を使って推論することが多い。

【参考リンク】

「人工知能と黒魔術」(視点・論点)

(2017/6/16、NHK)

私たちが普段の教育で触れる科学は、基本的に還元主義という考え方でできています。還元主義は「物事を分解し、細部の構造を理解していけば、全体を理解できる」という考え方です。

■東洋人=包括的

東洋人は幅広い物事や出来事に注意を払い、物事や出来事同士の関係や類似性に関心を持つ。

また、対立する考え方の「中庸」を探すなど、弁証法的な考え方を使って思考する。

東洋人は他者に注意をはらう必要があるため、外部の幅広い社会環境に目を向け、その結果として物理的環境にも意識を注ぐ。

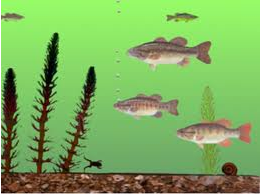

■日本人とアメリカ人に見せて何が見えたかを報告してもらった、カラーアニメーションの一場面

masuda&nisbett(2001)

- アメリカ人はおもに、最も目立つもの-例えば大きく機敏な魚-に注目した。

- 日本人は、もっと周囲の状況-岩、海藻、貝のような動かない生き物-に目を向けた。

- 日本人は、背景に注意を払うだけでなく、背景とその中にある特定のものとの関係にも気づいた。

- 日本人は、背景の細部についてアメリカ人よりも60%多く語った。

つまり、西洋的な医学の考えが、病気を分解・分析して、最も小さい部分に原因を求めるのに対して、東洋的な医学の考え方が、病気や症状同士の関係や類似性に原因を求めているのではないでしょうか。

「世界をつくった6つの革命の物語 新・人類進化史」(著:スティーブン・ジョンソン)

ヨーロッパでは中世から二〇世紀になるまでほぼ一貫して、水に体を浸すのは明らかに不健康どころか危険であるというのが、衛生についての社会通念だった。毛穴を土や油でふさぐことによって、病気から身を守るとされていたのだ。「水浴びをすると頭が蒸気でいっぱいになる」と、一六五五年にフランス人医師が助言している。

体を清潔に保つということは現代人からすればさも当然なことであっても、当時の人、それはたとえ医師であっても「きれいにする」ことは当然ではなかったのです。

未来の人からすれば、なぜあの時代の人はあんなことをしていたのだろうと思われることをしているかもしれません。

一つ一つの情報をアップデートしていく努力をし続けなければ、「医師たちがつくる」ということの信頼も失われてしまうでしょう。

医学の進歩を受け取る側としては、「体温を上げると免疫力がアップする」というようなことが論争の種にならないためにも、東洋医学的な考えから仮説を立てて、西洋医学的に医学的根拠を出してもらえるといいなと思います。

⇒ 体温を上げる方法 についてはこちら

⇒ 低体温の改善・原因・症状 についてはこちら

⇒ 冷え性改善方法 についてはこちら

【関連記事】

続きを読む 『「体温を上げると免疫力がアップする」は本当か』について考えてみた →