2026年1月8日放送のテレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」は「みかんVSりんご!冬の気になる4大症状に今こそ食べてほしい!健康パワー対決SP」がテーマです。

みかん解説:「みかん博士」こと田中一成先生(長崎県立大学名誉教授・農学博士)

りんご解説:「りんご博士」こと田村哲彦先生(千葉科学大学 薬学部 非常勤講師)

■かぜ・インフルエンザ対策

みかん

みかんには免疫力アップが期待できるビタミンCが豊富に含まれ、最新研究ではみかんに含まれる「β-クリプトキサンチン」には、免疫力を高める効果があることが明らかになっています。

「β-クリプトキサンチン」は免疫細胞を活性化させ、さらに継続して食べれば3~6か月も体内に留まるため、冬に継続して摂り続ければ春から夏前まで免疫機能を上げてくれるそうです。

【参考文献】

- Kosuke Nishi, Ayako Muranaka, Sogo Nishimoto, Ayumu Kadota, Takuya Sugahara,Immunostimulatory effect of β-cryptoxanthin in vitro and in vivo,Journal of Functional Foods,Volume 4, Issue 3,2012,Pages 618-625,ISSN 1756-4646,https://doi.org/10.1016/j.jff.2012.04.001.

りんご

りんごに含まれるポリフェノールの一種「プロシアニジン」には圧倒的な抗酸化力で免疫力低下を抑える働きがあるそうです。

ちなみに、プロシアニジンとは(青森りんご)によれば、「プロシアニジン」の抗酸化力を活かす食べ方として、1)プロアントシアニジンは熱に弱いため、できるだけ生のまま食べる、2)体内で持続力がないため、一日の中で何回かに分けて食べる、3)カットしたりんごは空気に触れて茶色くなる(酸化)前に食べる(または酸化しないように手早く薄い塩水やレモン水等で処理する)とよいそうです。

「プロシアニジン」は果皮だけでなく果肉にも豊富に含まれています。

■高血圧

りんご

高血圧の対策に、りんごに豊富に含まれる「プロシアニジン」がよいそうです。

プロシアニジンには抗酸化作用があり、血管を拡張させて血流を改善させる働きがあり、ある研究報告では、週に3~6個りんごを10年間食べた高血圧患者は全死亡リスクが48%低下したという結果があるそうです。

「リンゴポリフェノールの有用性」(花王健康科学研究会)によれば、プロシアニジン類には、高血圧・動脈硬化・糖尿病といった生活習慣病や肥満の予防、抗アレルギー作用、老化予防、紫外線による炎症抑制などの健康効果があることが確認されています。

リンゴポリフェノール「プロアントシアニジン」は皮や芯の部分に特に多く含まれていますが、皮が苦手な人も多いですよね。

そこで青森県りんご対策協議会が推奨するのが「スターカット(水平に輪切りにして皮ごと食べる方法で、可食部が増え無駄が少なくなり、ポリフェノールも沢山摂取できる)」です。

みかん

みかんに豊富な「ヘスペリジン」も、血流をよくする働きで高血圧対策に期待ができるそうです。

みかんの皮をむくと白い筋があるが、これは何ですか。(農林水産省)によれば、ポリフェノールの一種の「ヘスペリジン」も含まれていて、血圧の上昇を抑制し、毛細血管壁を保護して血管の老化を防いでくれます。

【補足】

日本人の女性はフラボノイドを豊富に含む果物(ミカンなどの柑橘類、いちご、ぶどう)の摂取が脳卒中リスクの低下に役立つ!によれば、フラボノイド(特にフラバノン、アントシアニンなど)は抗酸化・抗炎症作用により血管内皮機能を改善、血圧低下、血栓予防に寄与すると考えられます。

ベリー類、お茶、ダークチョコレート、リンゴなど多様なフラボノイドを含む食品を摂ると病気のリスクが下がり、寿命を延ばす可能性がある!で紹介したクイーンズ大学、エディスコーワン大学(ECU)、ウィーン医科大学、ウィーン大学の研究者チームによれば、お茶、ベリー類、ダークチョコレート、リンゴなど、フラボノイドを豊富に含む色とりどりの食品を摂取する人は慢性疾患のリスクを大幅に低減し、寿命を延ばす可能性があることがわかりました。

毎日りんごを食べると、悪玉コレステロールを40%も減らせる?で紹介したオハイオ州立大学の調査によれば、毎日りんごを食べると1ヶ月で悪玉コレステロールが40%減少することがわかったそうです。

■冬太り

りんご

りんごは最新研究で、糖分を体にためない効果が期待できることが分かってきたそうです。

その鍵となるのが、りんごに豊富に含まれる食物繊維の一種「ペクチン」。

みかん

みかんに含まれる「β-クリプトキサンチン」には内臓脂肪が減るという研究結果が発表されていて、皮に含まれる「ノビレチン」は脂肪を分解する働きもあります。

かんきつ成分ノビレチンは脂肪細胞の分化と脂肪細胞中の脂肪分解を促進する(2007年、農研機構)によれば、ノビレチンは脂肪細胞の分化促進及び、脂肪細胞中の脂肪分解を促進することでメタボリックシンドロームの原因となる脂肪細胞機能の悪化を防ぐ可能性があるそうです。

【補足】

みかんの皮をむくと白い筋があるが、これは何ですか。(農林水産省)によれば、みかんの白い筋(アルベド)や薄皮には水溶性食物繊維の「ペクチン」が含まれていて、腸内環境を整え、便秘改善に役立ちます。

また、ペクチンは大腸ガン予防や、血液中のコレステロールを減少させることで脂質異常症の改善にも有効とされています。

低体温を改善するポカポカ術・ホットスムージーの作り方|#世界一受けたい授業によれば、みかんの薄皮や白いスジには、血行を良くする「ヘスペリジン」が含まれているので、みかんを食べる時にはヘスペリジンの健康効果を得るためにも、ミカンの薄皮や白い筋も一緒に食べることをお勧めします。

みかんのβクリプトキサンチンで脂肪合成を抑制してメタボ改善によれば、ミカンの色素であるβクリプトキサンチンが脂肪合成を抑制してくれるそうです。

また、総コレステロール値も減少するそうです。

体内に吸収された脂肪は肝臓で再合成されますが、ミカンに含まれるβクリプトキサンチンが悪い細胞から良い細胞に変えるので、脂肪の合成が抑制されるそうです。

温州みかん成分「β-クリプトキサンチン」に糖尿病改善効果によれば、日本肥満学会でみかんの成分である 「β(ベータ)-クリプトキサンチン」に肥満・糖尿病の改善効果があることを実証したことを発表しました。

青みかんのヘスペリジンで冷えが改善できる|糖転移ヘスペリジンを摂取すると冷房が効き過ぎていても手足の冷えが抑えられる!|グリコによれば、糖転移ヘスペリジンを摂取しておくことで、手足の冷えが抑制されることが明らかになっている。

■腸内環境の悪化

りんご

りんごには「プロシアニジン」も含まれ、腸内にいる“痩せ菌”を増やし、“デブ菌”を減少させる効果も期待できるそうです。

プロアントシアニジンによる腸内フローラの改善作用‐閉経女性のメタボ化の予防効果が期待(2018年6月15日、東北大学)によれば、東京医科歯科大学と東北大学の研究グループは、閉経女性のモデルである卵巣摘出マウスでは腸内フローラにおいていわゆる「デブ菌」と呼ばれるファーミキューテス門に属する細菌が増加すること、プロアントシアニジンを多く含むブドウ種子エキスを投与することにより、腸内フローラの変化が抑制され、脂肪蓄積による肥満および血糖調節機能の低下、すなわちメタボ化が予防されることを明らかにしました。

■【家庭料理の視点から】まとめ

なぜ日本人の果物摂取量は少ないの?その理由とは?によれば、果物は甘く、「甘い=糖分が多く高エネルギー」といったイメージがあるため、いまだに、果物は太ると思っている人がいますが、これは大きな誤解です。

近年、みかんやりんごは技術革新により甘さの指標である糖度が高くなっています。

糖度が1度上がるとかなり甘くなったと感じるのですが、1度の糖度上昇にともなうエネルギー増加量は100gあたりわずかに4kcal程度なのです。

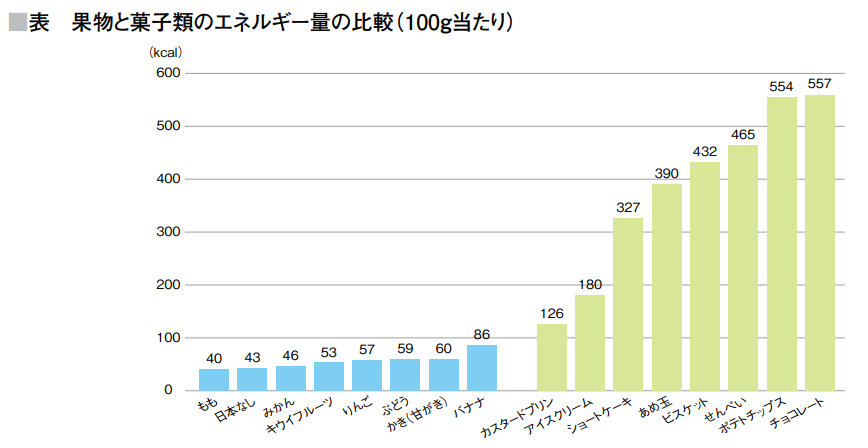

果物と菓子類のエネルギー量の比較(100g当たり)を参考にすると、菓子類のエネルギー量と比較すると、果物のエネルギー量が低いことがわかります。

食事全体の総エネルギー摂取量に変化がなければ、果物の摂取量を増やしても肥満になることはないということなんですね。

また、みかんには他にも様々な健康効果があります。

みかんに多く含まれているβ–クリプトキサンチンについては、国内のコホート研究において、血中濃度が高い者ほど肝機能低下の発症リスクが低くなること、また脂質異常症や2型糖尿病の発症リスクも有意に低下することが明らかにされています。

血中βクリプトキサンチン濃度が高い閉経女性では骨粗しょう症の発症リスクが低下することがコホート研究で示されています。β-クリプトキサンチンは骨形成を促し、破骨細胞による骨吸収を抑えることが明らかにされています。

【関連記事】

- みかんをよく食べる人は、糖尿病・非アルコール性肝機能異常症・脂質代謝異常症の発症リスクが低い!?

- 骨密度低下やメタボ対策にミカンを1日2~3個食べよう

- ミカンの皮に含まれるフラボノイド成分「ヘスペリジン」と「ノビレチン」が認知症改善に役立つ!?

- 果物と健康(農林水産省)

果物を食べる機会を増やして、健康になりましょう!

→ 【予約販売】幻のフルーツ!山口柑橘園さんの国産クレメンティン2kg(佐賀県太良町産)【産直便】【代引不可】 3,240円(税込) の予約注文はこちら

→ 【予約販売】幻のフルーツ!山口柑橘園さんの国産クレメンティン5kg(佐賀県太良町産)【産直便】【代引不可】 6,667円(税込)の予約注文はこちら

「本記事は医療行為の代替ではなく、テレビ・論文・公的資料を一般の生活者向けに噛み砕いたものです」

この街を初めて訪れた方へ

この記事は、例えるなら「ばあちゃんの料理教室(ハクライドウ)」という街の中の「ひとつの家」です。

この街には、生活・料理・健康についての記事が、

同じ考え方のもとで並んでいます。

ここまで書いてきた内容は、

単発の健康情報やレシピの話ではありません。

この街では、

「何を食べるか」よりも

「どうやって暮らしの中で調整してきたか」を大切にしています。

もし、

なぜこういう考え方になるのか

他の記事はどんな視点で書かれているのか

この話が、全体の中でどこに位置づくのか

が少しでも気になったら、

この街の歩き方をまとめたページがあります。

▶ はじめての方は

👉 この街の歩き方ガイドから全体を見渡すのがおすすめです。

▶ この街の地図を見る(全体像を把握したい方へ)

※ 無理に読まなくて大丈夫です。

気になったときに、いつでも戻ってきてください。

この考え方の全体像(意味のハブ)

この記事で触れた内容は、以下の概念記事の一部として位置づけられています。

▶ 料理から見る健康

この街の考え方について

この記事は、

「人の生活を、断定せず、文脈ごと残す」

という この街の憲法 に基づいて書かれています。

▶ この街の中心に置いている憲法を読む