> 健康・美容チェック > 月経 > 鉄分不足 > スポーツにおいて月経について語ることはタブー?|生理による鉄欠乏症がスポーツでのパフォーマンスに影響している!?

■スポーツにおいて月経について語ることはタブー?|生理による鉄欠乏症がスポーツでのパフォーマンスに影響している!?

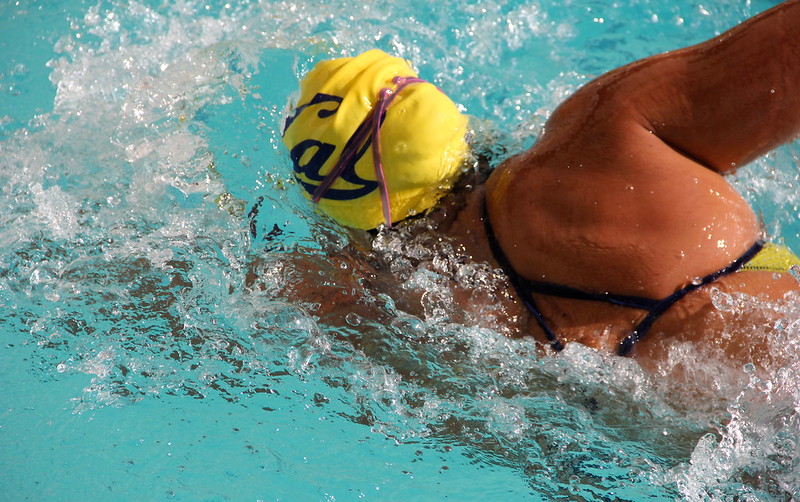

【リオ五輪】中国の競泳選手、生理とスポーツのタブー破る

(2016/8/16、BBC)

「昨日、生理が始まったので。だからすごく疲れていて……でもそれは理由にならない。今日の自分の泳ぎは良くなかった」と傅選手は述べた。

中国競泳の傅園慧(フ・ユアンフイ)選手が生理とスポーツにおけるパフォーマンスとの関係についてコメントしたことについてBBCが取り上げています。

なぜこのことがニュースになっているのでしょうか。

それは、女性アスリートが生理(月経)について話題として触れることは「タブー」なのだそうです。

月経中の競技参加は確かに「紛れもなくタブーな話題だ」と、スポーツ医学に詳しいジョージー・ブルイベルスさんはBBCに話した。

「(世界レベルの)コーチの多くは男性なので、『いま生理中です』と言い出しにくい女性選手にとっては大変だ」と言うブルイベルスさんは、月経と競技の関係について認識を広めて今まで以上に研究を促すためには、傅選手の発言のようなきっかけが必要だと指摘する。

世界レベルのコーチの多くは男性であるため、生理であることを伝えづらいと考えている女性選手も多いでしょうね。

最近では、フィギュアスケーターの鈴木明子さんが月経とスポーツの関係について語っていたことが思い出されます。

鈴木明子さん 月経の悩み・番外編(1)シーズン中は生理止まる

(2015/10/28、読売新聞)

五輪を目指してトレーニングがハードになっていってからは、シーズン中の半年は生理が止まり、シーズン終了とともに戻るという状態でした。シーズンが終わると図ったように生理が戻っていたので、私の場合は、体重の増減というよりは精神的なものの影響が大きかったのではないかと思います。

生理中には腹痛、体に重さやむくみがあり、終わるとすっきりして体がよく動くように感じていました。生理中よりも、生理前の排卵時の「腰が割れるような」痛みの方がひどく、痛み止めを飲んでいました。生理が止まっている時も、排卵痛だけあることもありました。

このようにしてオープンに生理(月経)とスポーツの関係について語られること自体がタブーに近いことだとは知りませんでした。

女性選手を受け持つ男性コーチならば知っていてほしいことですが、オープンにされていない状況では難しいことだったかもしれません。

【参考リンク】

■女性アスリートには月経不順や無月経と診断される人が多い

by Ariel Hayat(画像:Creative Commons)

女性アスリートが陥る3つの障害は「栄養不足」「月経(月経不順や無月経)」「骨」で紹介した順天堂大学付属浦安病院の「女性アスリート外来」で婦人科を担当する窪麻由美さんと中尾聡子さんによれば、陸上選手は貧血症状で診察を受けたところ、月経不順や無月経と診断される人が多いそうです。

大会や合宿中に月経になると集中できない、月経前にイライラするなど、一人一人悩みは違います。月経周期が不順の人や、3カ月以上ない「続発性無月経」の人もいます。足に痛みが出たので外来で診察を受けたら月経がなかったとか、初潮がこないまま18歳や20歳になり、ない方が楽だからとそのままにしていたケースもあります。

女子アスリートの5人に一人が疲労骨折を経験、「無月経」の状態の人も多いによれば、日本産科婦人科学会などが、大学などでスポーツに取り組む女子アスリート1600人を対象に調査したところ、月経が3か月以上ない「無月経」の状態の人も多いことが分かっているそうです。

やせすぎも注意 月経異常、骨粗しょう症 子どもの健康に影響によれば、過度なダイエットをすると月経が止まり、低血圧や疲れやすくなったり、便秘になったり、思考や記憶力も低下するそうです。

初潮がきていない「原発性無月経」になると、オリンピックを目指すようなアスリートでは、骨の成長の面でも競技成績の伸びの面でも、厳しくなる可能性があります。

身体の成長を視野に入れたうえで、アスリートのトレーニングについて考えてほしいと思います。

【関連記事】

■生理による鉄欠乏症がスポーツでのパフォーマンスに影響している!?

英聖メアリ大学とユニバーシティー・コレッジ・ロンドンの共同研究プロジェクト「女性アスリート健康グループ」に参加するブルインベルスさんは、1800人以上の女性競技者を調査してきた。

「調査した女性アスリートの半数以上が、月経周期が自分の競技内容に影響すると答えた」とブルインベルスさんは言う。

スポーツ選手のプレイに生理がどう影響するのか、まだ研究は不十分だが、ブルインベルスさんはひとつの要因として鉄欠乏症に注目している。

「先進国では月経が鉄欠乏症の最大原因だが、自分がそうだと気づいていない女性が多い。運動できる時間に影響するかもしれないし、(選手が使える)酸素の最大値にも影響するかもしれない」と言うブルインベルスさんは、生理中はどうも調子が出ないと思う女性アスリートは、血液中の鉄の数値を調べてもらった方がいいと促している。

1800人以上の女性競技者を調査してきたブルインベルスさんによれば、生理による鉄欠乏症がスポーツでのパフォーマンスに影響しているのではないかと考えられるそうです。

鉄分不足になると、様々な症状が現れます。

■鉄分不足による貧血の症状

酸素不足(わかりやすく言えば酸欠状態)は体全体に症状が現れますが、身体の部位に応じて貧血の症状が現れます。

筋肉における貧血の症状

筋肉における貧血の症状

●疲れやすい・体がだるい

【関連記事】

脳における貧血の症状

脳における貧血の症状

●立ちくらみ

●めまいがする

●倒れる・失神

●頭の働きが鈍い

●頭痛(頭が痛い)

【関連記事】

心臓における貧血の症状

心臓における貧血の症状

●(動くと)動悸・息切れ

【関連記事】

その他の貧血の症状

その他の貧血の症状

●イライラする

●顔色が悪い・顔色が青白い

●吐き気がする

●食欲がない

●運動するのがつらい

【関連リンク】

こうした症状を見てみると、生理によって鉄欠乏症に陥ったり、貧血の症状が現れるとすれば、どんなにスポーツでのパフォーマンスに影響するか推測できます。

■プロテニス界の女子選手に対する体のケアへの取り組み

「テニス選手と月経」の関係性 杉山愛が引退後に直面した「女性としての体」の苦悩

(2018/7/8、THE ANSWER)

私が初めて婦人科の検査を受けたのは20代後半。所属していたWTA(女子テニス協会)が設けていた医者との面談がきっかけです。プロテニス界はグローバル社会。欧米諸国の選手も多いため、女性選手に対しての体のケアも進んでいました。

「ちゃんと検査を受けている?」と聞かれ、「受けていない」と言うと、その場でアポイントメントを取り付けてくれ、検診へ。当時27、28歳でしたが「内診は初めて」と伝えたら、とても驚かれました。日本は現在でも、婦人科検診を定期的に受けている方は非常に少ないと思いますが、当時からアメリカなどでは常識だったので、それも当然。以降は、国内の病院で女性の先生を探し、年に1度は婦人科検診を受けていました。

#宇多田ヒカル、「婦人科に定期的に検診に行くことは、すごく大事」では、宇多田ヒカルさんは婦人科に定期的に通うことを勧めていましたが、日本の女性は更年期症状やPMSなどの女性特有の症状に対しての自覚率が低いによれば、日本の女性はアメリカの女性と比較すると、女性特有の症状に対する関心が低く、そうした症状に対する行動(婦人科を受診するなど)をしない傾向にありました。

【関連記事】

■まとめ

「昨日、生理が始まったので。だからすごく疲れていて……でもそれは理由にならない。今日の自分の泳ぎは良くなかった」と傅選手は述べた。

中国競泳の傅園慧(フ・ユアンフイ)選手がこのようにコメントしたことが話題になること自体がそもそも問題なのだと思います。

オリンピックのようなスポーツの大会において、女性が最大限のパフォーマンスを発揮してもらうためにも、生理をはじめとする女性の健康について一度考える必要があるのではないでしょうか。

【貧血関連記事】

続きを読む スポーツにおいて月経について語ることはタブー?|生理による鉄欠乏症がスポーツでのパフォーマンスに影響している!? →

筋肉における貧血の症状

筋肉における貧血の症状