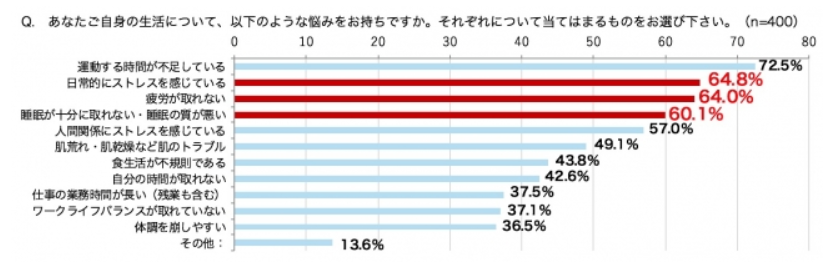

■72.5%の女性が「運動する時間が不足」

参考画像:【現代人は『免疫が”老化”する』傾向あり】多くの女性が感じている生活の3大不調の原因は、約7割の女性が抱える運動不足による免疫の老化だった!(2017/12/4、ディーエイチシープレスリリース)|スクリーンショット

(2017/12/4、ディーエイチシープレスリリース)

DHCが行なった現代女性の健康と運動に関する意識調査によれば、72.5%の女性が「運動する時間が不足している」と回答しています。

参考画像:【現代人は『免疫が”老化”する』傾向あり】多くの女性が感じている生活の3大不調の原因は、約7割の女性が抱える運動不足による免疫の老化だった!(2017/12/4、ディーエイチシープレスリリース)|スクリーンショット

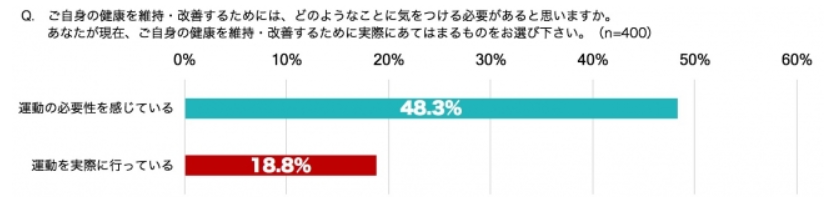

自身の健康維持・改善のために気をつける必要があると考えていることと実際に行なっていることについて尋ねたところ、48.3%の女性が運動の必要性を感じていると回答したものの、実際に運動を行なっているのは18.8%だけであり、意識としては健康のために運動は必要だと感じていても、実際の行動には移せていないということがわかりました。

20歳代女性、9割以上運動習慣なし|若い女性に「ロコモ」が急増している!|国民健康・栄養調査で紹介した厚生労働省の国民健康・栄養調査によれば、1回30分週2回以上の運動を続けている人の割合も20歳代の男性17%、女性8%と若い世代ほど低いことが分かったそうです。

若い女性に「ロコモ症候群」が急増 2つのテストで「ロコモ度」診断

(2017/5/16、AbemaTIMES)

丸の内で働く20代・30代女性352人にテストを実施した結果、30%の女性に移動機能障害がすでに始まっている傾向が見られ、さらに4%に「障害が進行中」という調査結果が出た。

ロコモティブシンドロームは日本整形外科学会が提唱した、骨や筋肉、関節など運動器の働きが衰え、生活の自立度が低くなり、要介護の状態や要介護となる危険の高い状態の概念のことをいいます。

ロコモティブシンドロームの原因には、加齢による筋力やバランス能力の低下が考えられるため、高齢者に注意してもらいたいものとしてこれまでに紹介してきましたが、今回の記事によれば、若い女性にも「ロコモティブシンドロームが急増しているそうです。

東京大学医学部付属病院整形外科・脊椎外科の山田恵子医師によれば、

ロコモが目に見えるような形になるのが50代~60代以降になるが、当たり前だが、50代~60代になってから急激に運動機能が低下するわけではなく、個人差が大きくなるのが50代~60代以降ということ。それまでは少しずつ運動機能が低下していく。例えばバランス機能は30代ぐらいから明らかに低下していくので、少しずつでも体を動かす習慣をつけたほうがいい

ということで、若い時から運動する習慣を持っていないと、徐々に運動機能が低下していき、それがロコモティブシンドロームにつながると考えられます。

■運動ができている女性とできていない女性にはどのような違いがあるの?

参考画像:【現代人は『免疫が”老化”する』傾向あり】多くの女性が感じている生活の3大不調の原因は、約7割の女性が抱える運動不足による免疫の老化だった!(2017/12/4、ディーエイチシープレスリリース)|スクリーンショット

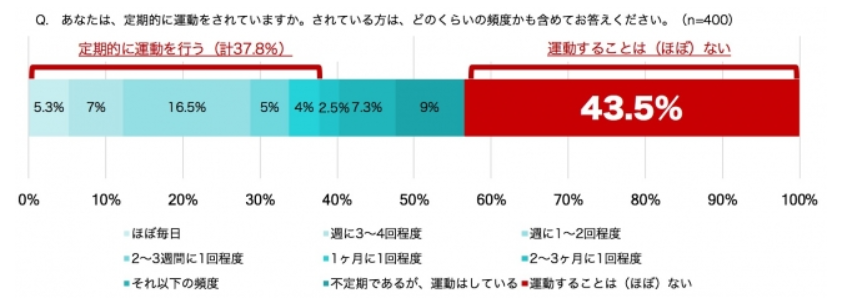

今回の調査では、「1ヶ月に1回以上運動を行う人を定期的な運動実施者」と定義し、定期的に運動しているかどうかと尋ねたところ、全体の37.8%の女性が定期的に運動を行なっていると回答した一方で、「運動することは(ほぼ)ない」という回答をした女性は43.5%という数値となり、運動をしていない女性のほうが多いという結果になりました。

定期的に運動ができている女性とできていない女性との間にはどんな違いがあるのでしょうか?

●定期的に運動ができている女性

参考画像:【現代人は『免疫が”老化”する』傾向あり】多くの女性が感じている生活の3大不調の原因は、約7割の女性が抱える運動不足による免疫の老化だった!(2017/12/4、ディーエイチシープレスリリース)|スクリーンショット

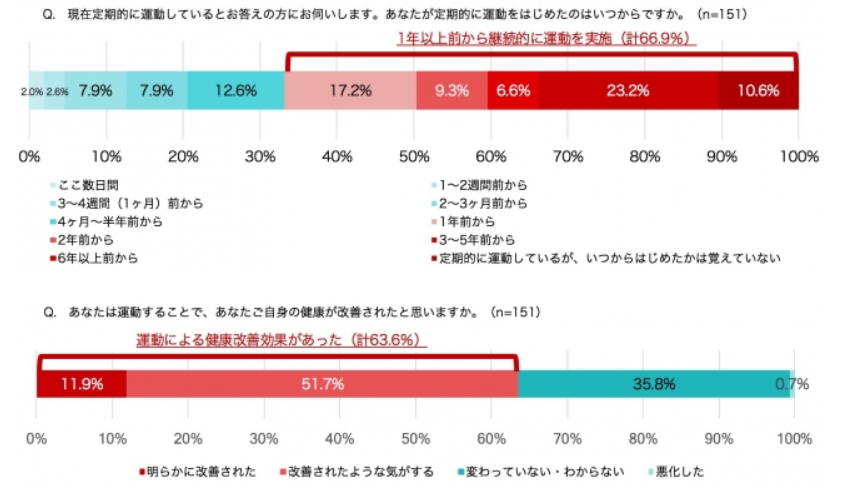

定期的に運動をしていると回答した女性に、運動を始めた時期と効果を尋ねたところ、1年以上前から継続的に運動を行っていると回答した女性が66.9%となっており、長期的に運動を継続していることがわかりました。

また、運動によって自身の健康が改善されたと回答した女性は63.6%となり、運動によって多くの女性が健康が改善されたと感じているようです。

●定期的に運動ができていない女性

参考画像:【現代人は『免疫が”老化”する』傾向あり】多くの女性が感じている生活の3大不調の原因は、約7割の女性が抱える運動不足による免疫の老化だった!(2017/12/4、ディーエイチシープレスリリース)|スクリーンショット

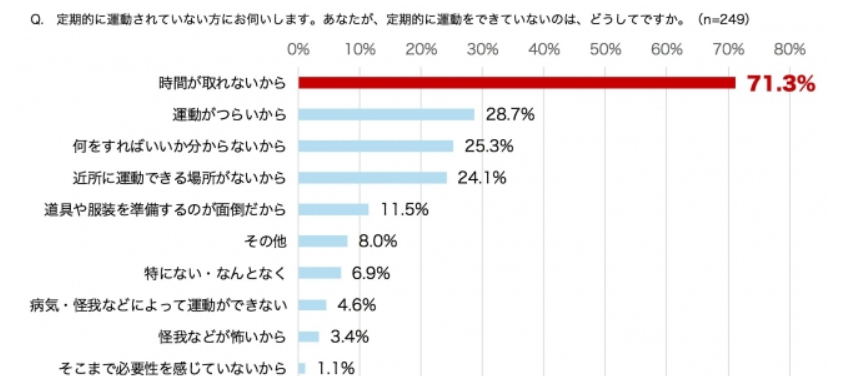

定期的に運動ができていないと回答した女性に、定期的に運動ができない理由を尋ねたところ、71.3%もの女性が「時間が取れないから」と回答しています。

この回答から、運動をするためにはまとまった時間が必要だと考える傾向が強いのではないかという仮説が立てられます。

定期的に運動ができていない女性に、本当は定期的に運動をしたいか、また続けたいと思うかを尋ねたところ、定期的に運動ができていない女性の76.7%(「定期的に運動をしたい・続けたいが、できずに悩んでいる」34.9%、「なんとなく定期的に運動をしたい・続けたいとは思っている」41.8%)は、現状の生活を見直し、定期的な運動を行いたいと考えていることがわかりました。

■運動したいけど運動する時間が取れない女性に2つのアドバイス

by Toni Holmes (画像:Creative Commons)

つまり、定期的に運動ができてない女性が運動をするためには、2つのアドバイスが有効だと考えられます。

1つは、運動はちょっとの時間だけでも効果的であること、もう1つは、家事も運動に含まれることです。

脂肪は20分以上運動しないと燃えない?というのはウソであり、運動すると、糖と脂肪が燃焼されるのですが、20分すると、脂肪を燃焼する割合が多くなるため、誤って伝わったのではないかと考えられるそうです。

「時間がない」という言い訳はできない?1分間の激しい運動が45分間の穏やかな運動と同じ効果がある!?で紹介したカナダのマクマスター大学の研究チームによれば、1分間の激しい運動を継続すれば、軽めの運動を45分間したのと同じくらいの効果があるそうです。

【関連記事】

基礎代謝よりも活動代謝を上げることがダイエットの近道|#ためしてガッテン(#NHK)によれば、“基礎代謝を上げてダイエットにつなげる”ことは理論としては正しいのですが、現実的には難しく、「ぞうきんがけ」「皿洗い」なども積み重ねれば大きなエネルギー消費量になります。

重要なことは日常生活の運動(身体を動かすこと)を増やすことにあります。

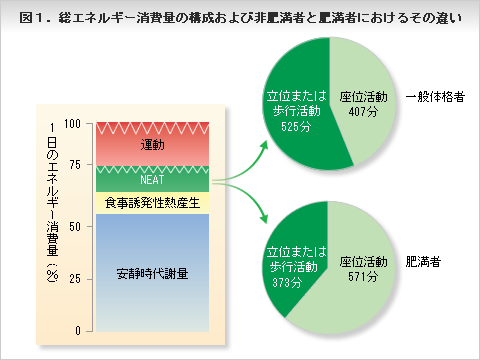

ニート(NEAT)をしないから太る!?(森谷敏夫)|たけしのニッポンのミカタによれば、ニート(非運動性熱産生)とは、Non Exercise Activity Thermogenesisの略で、日常生活でエネルギーを消費する運動以外の身体活動のことをいい、このNEATが減少しているために、肥満が増えているのではないかと考えられるそうです。

家事をすると肥満予防につながる?で紹介した身体活動とエネルギー代謝 – e-ヘルスネットによれば、肥満の人とそうでない人を比較すると、肥満の人は、立位または歩行活動が平均で1日約150分も少なかったそうです。

近年、家事などの日常生活活動が該当する、非運動性身体活動によるエネルギー消費、別名NEAT(non-exercise activity thermogenesis)と肥満との関連が注目されています。

Levine et al., は、肥満者と非肥満者を比べると、非肥満者は歩行なども含めた立位による活動時間が、平均で1日約150分も少なかったと報告しました(図1)。

つまり、なるべく座位活動を減らして、家事などの日常生活活動を積極的に行なうことも、肥満予防のキーポイントといえます。

出典:Ravussin E. A NEAT Way to Control Weight- Science, 530-531, 307, 2005

「運動=まとまった時間」が必要と考えるのではなく、ちょっとしたスキマ時間に体を動かす習慣を作ることが最も重要なのです。

■まとめ

【働き方調査】日本は今どれくらい忙しいの?|23.4%の人が、平日の家族との時間は1時間未満|「生活の中でAIに任せることができたら便利だと思うこと」ランキング|「生活で最も重視すること」では41.5%が「お金」によれば、最近では「働き方改革」という言葉が注目を集めていますが、働き方改革で自分や家族との時間は増えたかどうかを聞いたところ、自分の時間の増減について「変わらない」と回答した人は56.7%、家族との時間についても52.3%が「変わらない」と回答し、また、自分の時間・家族との時間が増えたかどうかについて「変わらない・減った」と回答した人がそれぞれ60.2%、61.7%と、6割の人が働き方改革を実感しておらず、就業時間内に終わらない仕事を外に持ち出したことがある人が半数を超えるなど(51.0%)、働く人々の忙しさは変わっていないようです。

最近では、こうした傾向を受けて、健康に興味はあっても体を動かす時間がないという忙しい現代人向けの商品が増えています。

運動不足に起因する健康問題による経済損失は年間7兆円にのぼる!|研究で紹介した英医学誌ランセット(The Lancet)に掲載された論文によれば、日常的な運動不足に起因する健康問題により、2013年の世界の経済損失は約675億ドル(約7兆円)にのぼるそうです。

The Lancet: One hour of physical activity per day could offset health risk of 8 hours of sitting

(2016/7/27、EurekKAlert Science News)

A new study of over 1 million people finds that doing at least one hour of physical activity per day, such as brisk walking or cycling for pleasure, may eliminate the increased risk of death associated with sitting for 8h a day.

100万人以上の人々を対象とした調査によれば、ウォーキングやサイクリングなど、1日に少なくとも1時間の身体活動をすると、1日8時間座ることに関連する死亡リスクを相殺する可能性があるそうです。

なぜ農業者は長寿なのか?|「農業者の後期高齢者医療費は非農業者の7割」を証明|早稲田大学によれば、自営農業者は寿命が長く、また死亡年齢と健康寿命の差が短いことから、いわゆる「ピンピンコロリ」の特徴が示されています。

なぜ農業者のほうが非農業者よりも長寿なのか?(要因は働き方にあるのか、体を動かすことにあるのか、食生活か、それともストレスが関係しているのかなど)ということについてはわかっていませんが、農業を通じて体を動かすことが長寿の秘訣の一つの可能性があります。

高齢者は健康な状態から急に要介護状態になるわけではなく、食欲の低下や活動量の低下(社会交流の減少)、筋力低下、認知機能低下、多くの病気をかかえるといった加齢に伴う変化があり、低栄養、転倒、サルコペニア、尿失禁、軽度認知障害(MCI)といった危険な加齢の兆候(老年症候群)が現れ、要介護状態になると考えられます。

そこで、フレイルの段階で、適切な介入・支援を行なうことができれば、要介護状態に至らず、生活機能の維持・向上が期待できるというのが今注目されている考え方です。

もしかすると、農業者は、農業に携わるということを通じて、食欲の低下や活動量の低下(社会交流の減少)、筋力低下、認知機能低下、多くの病気をかかえるといったフレイルになる前の状態で食い止めているのかもしれません。

例えば、【#ガッテン】1時間座り続けると22分寿命が縮む!?耳石が動かないと自律神経や筋肉の働きが衰えてしまう!30分ごとに立ち上がってアンチエイジング!によれば、長時間同じ姿勢のままでいる=「耳石があまり動かないこと」が全身の筋肉や自律神経の働きが衰え、筋力の低下、循環機能低下、代謝の異常などが起こしてしまうということがわかったそうです。

このことは「農業」が直接関係していることを示すものではなく、長時間同じ姿勢でいないことが健康にとって大事だということを示すものですが、現代人のライフスタイルが長時間同じ姿勢でいることにより不健康になっており、農業者のように体を動かすことが健康にとって良いことだということを示す一つの理由にはなりそうです。

一日30分または一週間に150分、体を動かすことは、ジムの運動・歩行・家事などに関係なく死亡リスクを低くする!|マクマスター大学によれば、どんな種類の運動(身体的活動)でも一日30分もしくは一週間に150分の運動をすると健康に良いということがわかっていますので、時間がないから運動しないと考えるのではなくて、スキマ時間に体を動かそう(例:立ち上がって掃除をしよう)というように考えるとよいのではないでしょうか?

【ロコモティブシンドローム 関連記事】

続きを読む 運動したいけど運動する時間がない女性に2つのアドバイス|72.5%の女性が「運動する時間が不足」|63.6%が運動によって健康が改善されたと回答

-e1534904478337-672x372.jpg)