■年間720億円分の抗がん剤が廃棄されている!?|廃棄される抗がん剤を減らすアイデアとは?

by Chris Potter(画像:Creative Commons)

廃棄される抗がん剤、年間720億円分 慶大教授が試算

(2017/11/17、朝日新聞)

岩本さんは国立がん研究センターなどと共同で、薬の使用回数や瓶の数から1病院あたりの廃棄率を計算。国際的な医療情報データベースも使い、廃棄量を推定した。それによると、2016年度の抗がん剤の市場規模約9745億円の約7・4%にあたる約720億円分が捨てられていた。

慶應義塾大学の岩本隆・特任教授による試算によれば、年間720億円分の抗がん剤が廃棄されているそうです。

【関連記事】

なぜ使用量の約7%もの抗がん剤が使い切れずに残り、廃棄されてしまうのかがこの問題のポイントです。

2017年6月27日のNEWS23でも取り上げられたこの問題ですが、なぜ抗がん剤の廃棄が行なわれているのでしょうか?

その理由は、安全性の確保にあります。

余った薬剤には菌などが混入する恐れがあるため、余った薬剤を捨てることで安全性を確保しているそうです。

これまでにも残薬に関する問題についてこのブログでも取り上げてきました。

【関連記事】

余った薬剤を捨てることで安全性を確保することは理解できますが、そうなるときになるのが、なぜ薬剤が余ってしまうのかという点です。

抗がん剤の注射薬や点滴薬の多くは、瓶単位で売られている。患者ごとの使用量は体格によって違い、1回で使い切れないこともある。

抗がん剤の多くは瓶単位で売られていて、患者さんによって使用量が違うため、使いきれないこともあり、抗がん剤が残ってしまうそうです。

2017年6月27日のNEWS23でコメントした岩本特任教授によれば、日本では原則は使用量での保険請求なのですが、それが徹底されておらず、実際に使われていなくても全体量で請求できる仕組みとなっているという「医療界の暗黙のルール」があることも背景にはあるようです。

この問題を解決するために、厚生労働省も動きを始めています。

抗がん剤の残薬活用へ 厚生労働省が安全基準策定へ 数百億円単位の医療費削減も

(2017/8/12、産経ニュース)

ただ、1瓶から同時に複数の患者へ投与することは認められている。残薬を活用できるケースはあるものの、今のところ安全基準がなく、そのまま廃棄されることが多い。

残薬は一つの瓶に入った抗がん剤を複数の患者に使うことで減らすことができるため、欧米では、余った薬剤を複数回使用する取り組みが進んでいるそうですが、大事なポイントは複数回使用することで安全性を確保できるかどうかです。

そこで、厚生労働省は、使いきれなくなった抗がん剤の残薬を他の患者に活用できるよう安全基準づくりに乗り出す方針を固めたそうです。

安全基準を作ることで残った抗がん剤を複数回他の患者に有効活用するというのは良い方向だと思いますが、この問題を根本的に解決するできる限り使用量に合わせて抗がん剤を購入できる仕組みにするということではないでしょうか。

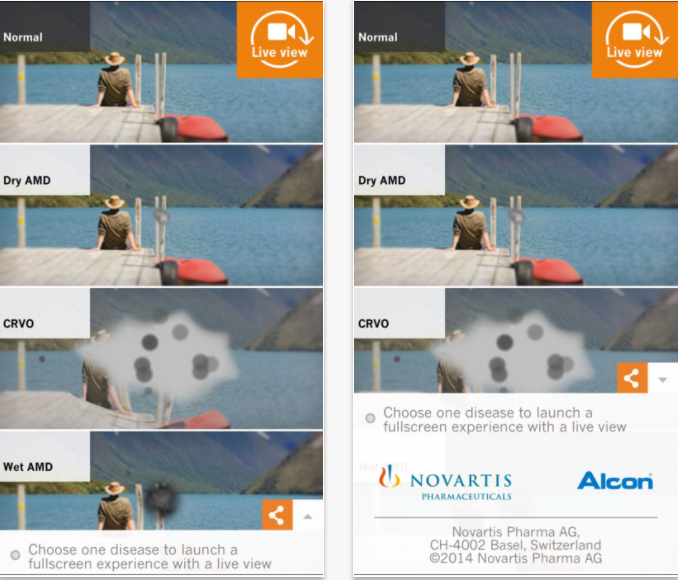

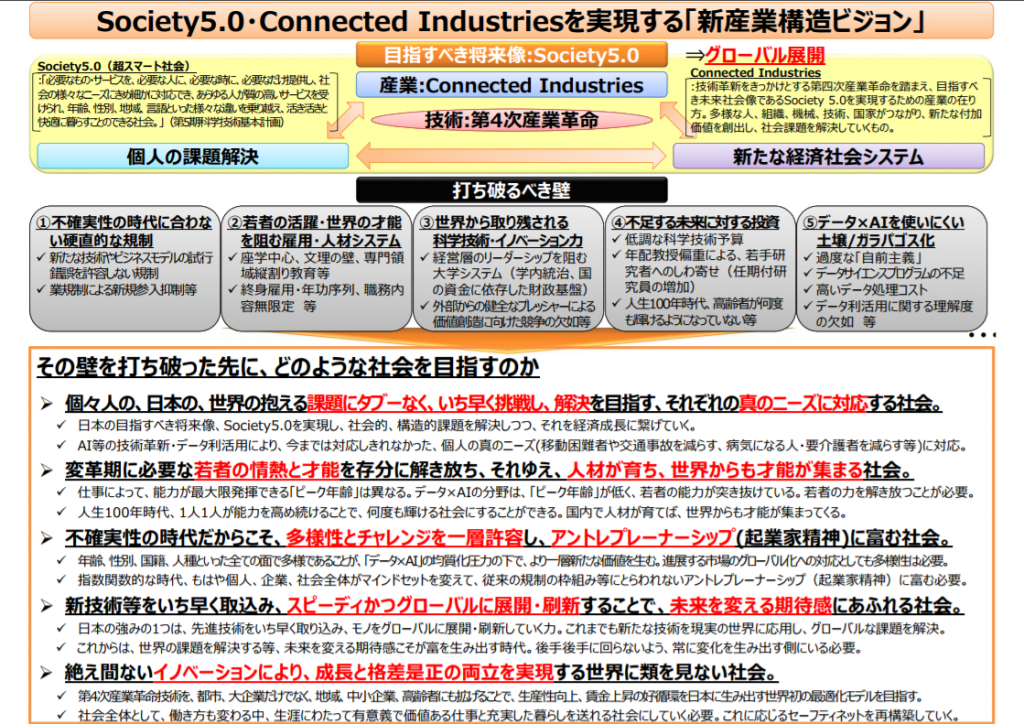

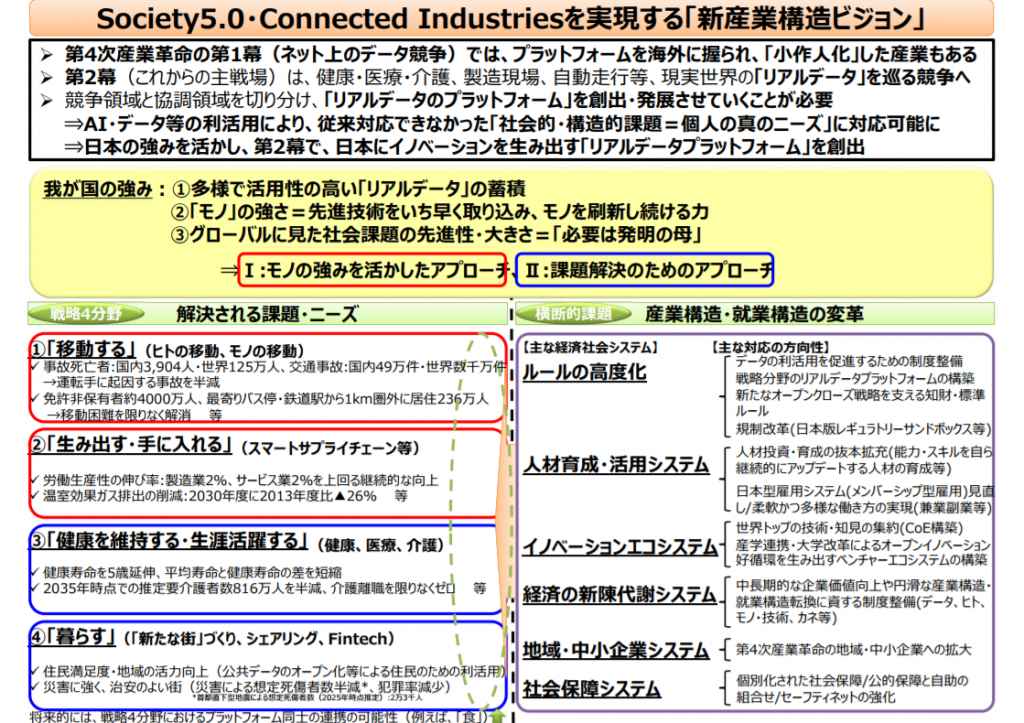

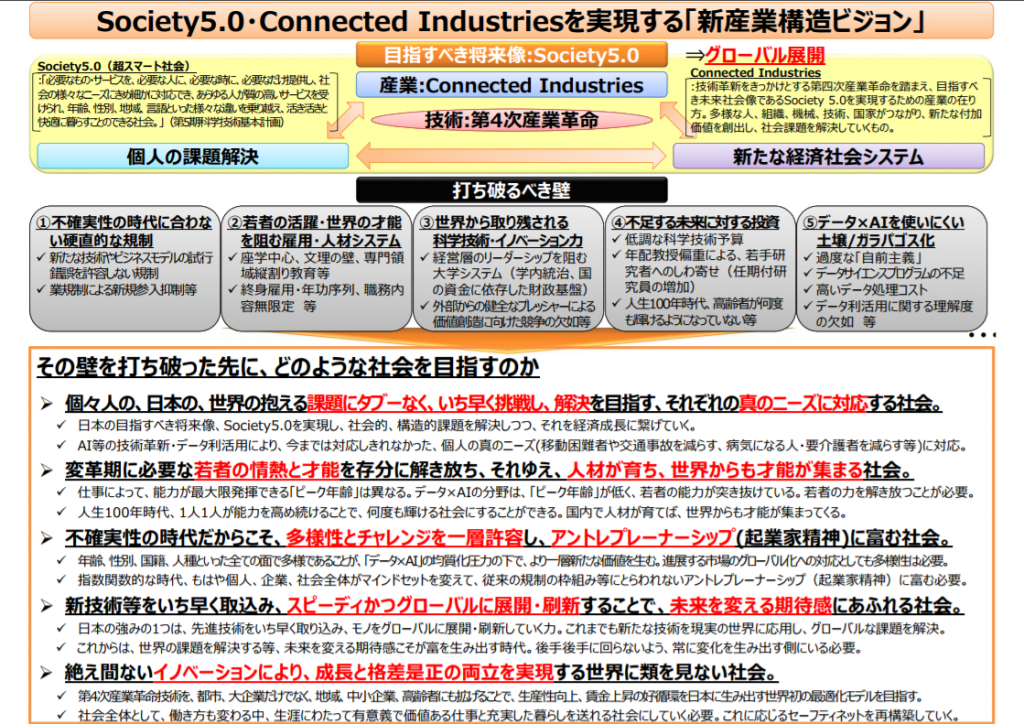

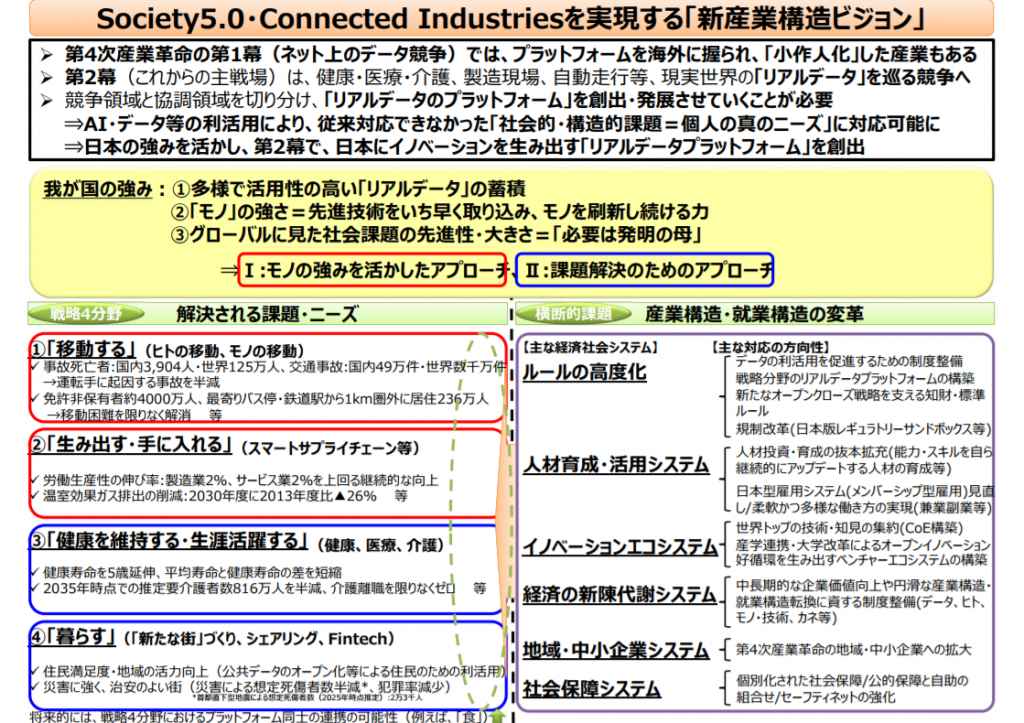

最近AI(人工知能)や IoT といったテクノロジーによる未来社会として掲げられた「超スマート社会」というコンセプト「Society5.0」について考えています。

Society5.0 Connected Industriesを実現する「新産業構造ビジョン」

Society5.0 Connected Industriesを実現する「新産業構造ビジョン」

参考画像:Society5.0・Connected Industriesを実現する「新産業構造ビジョン」(2017/5/30、経済産業省)|スクリーンショット

Society5.0・Connected Industriesを実現する「新産業構造ビジョン」

Society5.0・Connected Industriesを実現する「新産業構造ビジョン」

参考画像:Society5.0・Connected Industriesを実現する「新産業構造ビジョン」(2017/5/30、経済産業省)|スクリーンショット

Society5.0・Connected Industriesを実現する「新産業構造ビジョン」(2017/5/30、経済産業省)

「必要なもの・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供し、社会の様々なニーズにきめ細かに対応でき、あらゆる人が質の⾼いサービスを受けられ、年齢、性別、地域、⾔語といった様々な違いを乗り越え、活き活きと快適に暮らすことのできる社会。」(第5期科学技術基本計画)

これまでの社会は、あらゆるものを標準化することによって、人間がその標準化された社会に合わせて生活をすることで問題を解決してきましたが、Society5.0では、多様な違いを持ったままで、必要なサービスを、必要な時に、必要な分だけ提供される社会になっていくことを目指しています。

【関連記事】

この必要なサービスを、必要な時に、必要な分だけ提供される社会という考え方をもとにすれば、標準化された規格品サイズの瓶での購入をするのではなく、必要な分量だけを購入しながらも安全に利用できるシステムが必要になってくるはずです。

そこで、思い出したのが、Matternet Station|自律型ドローン配達ネットワークが配備されることで医療に革命が起こる!?|スイスで取り上げた、自律型ドローン配達ネットワークで医療用アイテムを届けるシステムです。

The Matternet Station

Matternet Station|自律型ドローン配達ネットワークが配備されることで医療に革命が起こる!?|スイス

Matternet Stationは、ドックとドローンが装備されていて、医療サンプルなどを荷物を積載し、離陸し、ステーションに着陸する仕組みになっています。

Matternetシステムを使用して、技術者はQRコードをつけたボックスに血液サンプルなど医療に関するものを格納し、ドローンは信号で案内されたステーションに飛び立ちます。

受け取る側は荷物が届いたことがアプリで通知され、スマホでQRコードをスキャンしてロックを解除することで安全に医療用アイテムを受け取ることができます。

このネットワークシステムが全国だけでなく全世界につながれば、通信機能を持った端末同士が相互に通信を行うことにより、網の目状に作られる通信ネットワークであるメッシュネットワークのようにノードからノードへ転送を行うようにした医療用アイテムの配送が可能になるかもしれません。

How Mesh Networks Work

ROBIN CHASE ロビン・チェイスによるZipcarと更なるビッグアイデア

ただ、ドローンの医療応用に対しては、乗り越えなければならない法の壁がいくつもあるようですので、実証実験を続け問題を解決していく必要がありますが、検討に値するアイデアではないでしょうか?

【参考リンク】

世界初のデジタルメディスン「エビリファイ マイサイト(Abilify MyCite®)」 米国FDA承認|大塚製薬・プロテウスでは、薬の飲み忘れによって生じる治療効果が下がってしまうという問題をテクノロジー(今回の場合はセンサー)で解決しようというものでしたが、そもそも残薬が出ない仕組みにするというアイデアとして、自動的に薬を投与するインプラントというアイデアはどうでしょうか。

●自動的に薬を投与するインプラント

生体工学で健康管理|緑内障を調べるスマ―ト・コンタクトレンズという記事で、このブログでは、定期的にインシュリンを注射しなければならない糖尿病患者の皮膚に超薄型で伸縮自在の電子装置を貼り付け、自動的に注射できるような仕組みというアイデアを考えてみました。

妊娠をコントロールする避妊チップの開発に成功ービル・ゲイツ財団出資の企業によれば、海外では腕の内側などにホルモン剤を含んだ細長いプラスチック製の容器を埋め込む「避妊インプラント」が広く普及しているそうで、将来的には、糖尿病治療も同様の方法をとっていくことが予想されます。

糖尿病治療用「スマート・インスリンパッチ」が開発される(2015/6/24)によれば、米ノースカロライナ大学とノースカロライナ州立大学の研究チームは、血糖値の上昇を検知し、糖尿病患者に適量のインスリンを自動的に投与できるパッチ状の治療器具を開発したそうです。

糖尿病患者に朗報!?グラフェンを使った血糖値測定と薬の投与を行なう一体型アームバンドによれば、韓国の基礎科学研究院の研究者たちは、ユーザーの汗をモニターして、血糖値を測定し、血糖値が下がってきている場合には、極小の針で薬を注射するという血糖値の測定と薬の投与の一体型デバイスを糖尿病患者のためにデザインを行なったそうです。

「薬の飲み忘れ」を根本から解決!複数の薬を異なる速度で自在に放出できるゲルの開発に成功|東京農工大学によれば、東京農工大学大学院の村上義彦准教授の研究グループは、体内に薬を運ぶための入れ物である「薬物キャリア」として利用されている構造体(ミセル)に着目し、「物質の放出を制御できる機能」をゲルの内部に固定化するという新しい材料設計アプローチによって、「複数の薬を異なる速度で自在に放出できるゲル」の開発に成功しました。

自動的に必要なだけの量の薬を必要なタイミングで投与することができれば、残薬がなくなり、「残薬(飲み残しの薬)が減ることによって医療費削減」「認知症などの人が飲み忘れることがなくなる」「治療継続の負担がなくなる」といったことが期待されます。

【関連記事】

そして、最後にもう一つ気になる点があります。

それは、本当にその薬に効果があるかという問題です。

ゲノム解析が一般的なものになった時、AIが過去の文献や医学論文、データベースを探索するようになる!?では、抗がん剤は高価で、かつ副作用の生じることから、薬が効かない患者に副作用のリスクを負わせ、高額な医療を施す必要があるのかという問題があり、ゲノム情報を活用して、どの薬が効果を発揮できるのか、ということを事前に調べて投与する「プレシジョン・メディシン(Precision Medicine)」に注目が集まっているという話題を取り上げました。

薬の飲み忘れ問題、残薬の問題も大事ですが、そもそもその薬の効果があるかどうかがわからない場合もあり、今後は、遺伝子を調べて、その薬で対応できるのかを判断してから投与するということが常識となっていくのではないでしょうか?

■まとめ

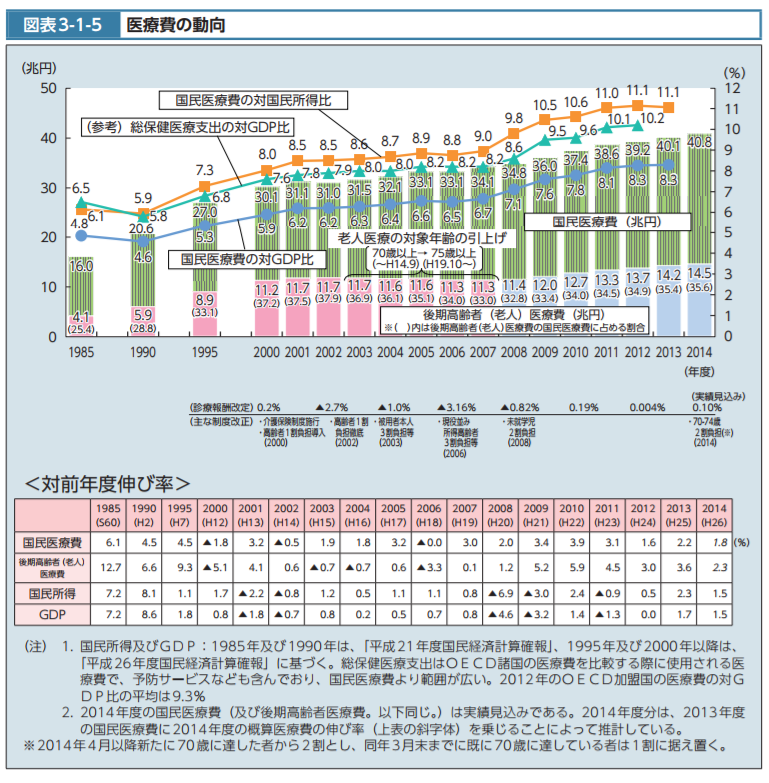

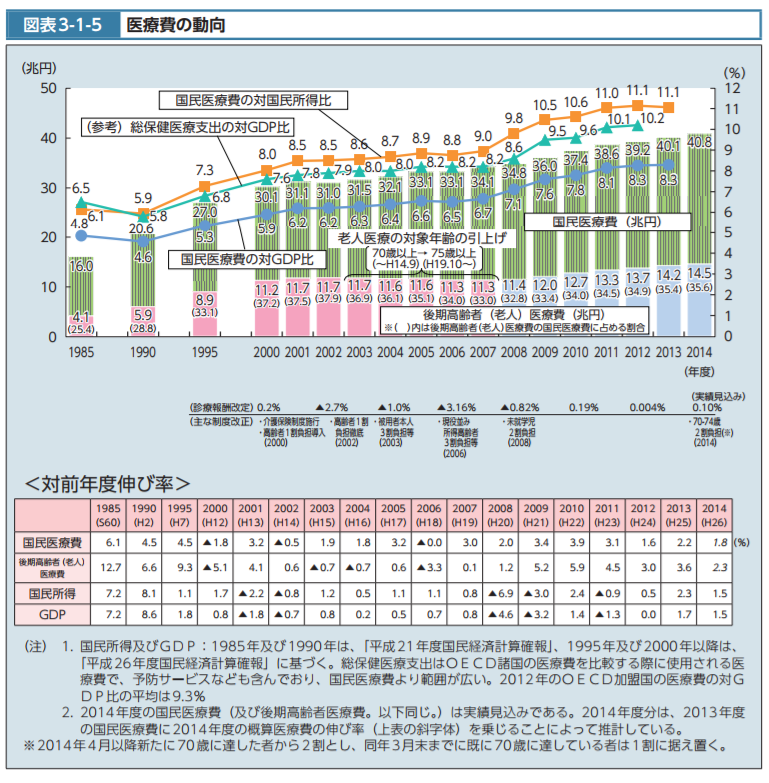

医療費の動向|平成28年版厚生白書

医療費の動向|平成28年版厚生白書

参考画像:医療費の動向|平成28年版厚生白書|スクリーンショット

平成28年版厚生白書

国民医療費とは、医療機関等における保険診療の対象となり得る傷病の治療に要した費用を推計したものであり、具体的には、医療保険制度等による給付、後期高齢者医療制度や公費負担医療制度による給付、これに伴う患者の一部負担などによって支払われた医療費を合算したものである。

高齢化や医療の高度化により、国民医療費は増加傾向が続いています。

【関連記事】

医療の仕組みを抜本的に変えることは、医療費の増加という問題を解決するためには必要になるはずですので、廃棄される抗がん剤を減らすアイデアだけでなく、予防医療にもぜひとも積極的に取り組んでほしいものです。

【関連記事】

続きを読む 年間720億円分の抗がん剤が廃棄されている!?|廃棄される抗がん剤を減らすアイデアとは? →