2018年12月11日放送の「林修の今でしょ!講座」では「冬にこそ名医が勧める3大食品「そば・甘酒・もち」驚きの健康パワーを徹底解明」がテーマです。

そこで、今回は番組予告で紹介されている問題(血管や筋肉を老けさせない栄養が豊富な「そば」の正しい食べ方を名医が作った検定問題で楽しく学ぶ)について予習してみることにしました。

【目次】

- Q:血管に良い栄養が多いのは白いそば?黒いそば?

- Q:たんぱく質を逃さないそばの作り方は、○○を入れて麺つゆを作る?

- Q:血糖値の上昇をより抑えるのは、温かいそば?冷たいそば?

- 健康長寿は実践!医学的にベストなトッピングを大発表

Q:血管に良い栄養が多いのは白いそば?黒いそば?

【この差って何ですか】そばで免疫力アップ&血管修復効果(ルチン・LPS)|大根おろし(ビタミンC)・なめこ(Βグルカン)・わかめ(水溶性食物繊維)|10月16日によれば、蕎麦に含まれるルチンは血管を修復し、悪玉コレステロールを取り除いてくれるため、血流がスムーズになり、血圧を下げる効果が期待されることから、高血圧や心筋梗塞、脳梗塞を予防することが期待されます。

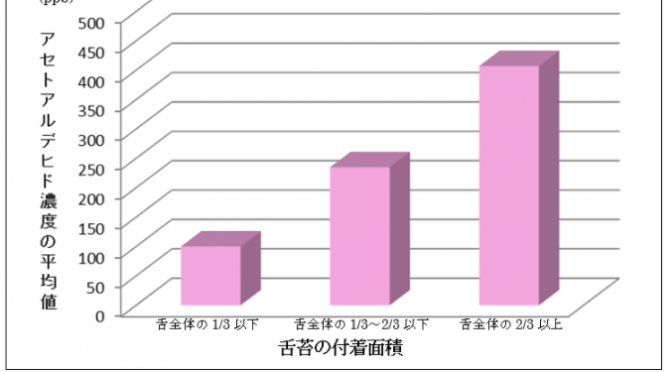

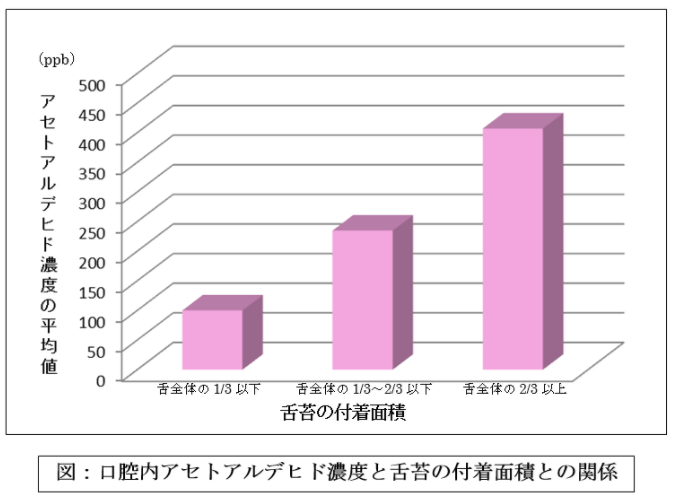

蕎麦の種類も高血圧予防の効果に差があります。

蕎麦には大きく分けると、白い蕎麦と黒い蕎麦があります。

白い蕎麦は蕎麦の実の白い部分だけを使い、黒い蕎麦は蕎麦の実の外側も使われています。

ルチンはソバの実の外側に多く含まれているため、高血圧予防を考えると黒い色のそばを選んだ方がよいようです。

→ 血圧を下げる方法(食べ物・サプリメント・運動)|高血圧改善・対策・予防 についてくわしくはこちら

血管を老けさせないそばの食べ方としては、トッピングには「かき揚げ」が良い!

ルチンは熱を加えると一部がケルセチンに変わる。

ケルセチンは油と相性が良い。

かき揚げに含まれる玉ねぎにもケルセチンが含まれている。 pic.twitter.com/wLKiicYy81

— ハクライドウ@40代・50代向け健康美容ブログ (@hakuraidou) 2018年12月11日

そばのルチン✖️大根おろしのビタミンcの組み合わせもオススメ!

ビタミンcがルチンを活性化させてくれる。

またすだちを入れたすだち蕎麦もおススメ!— ハクライドウ@40代・50代向け健康美容ブログ (@hakuraidou) 2018年12月11日

【この差って何ですか】そばで免疫力アップ&血管修復効果(ルチン・LPS)|大根おろし(ビタミンC)・なめこ(Βグルカン)・わかめ(水溶性食物繊維)|10月16日によれば、高血圧予防に効果的な食材は「そば+大根おろし」の組み合わせ!

大根おろしにはビタミンCが含まれており、ビタミンCがルチンを活性化してくれるため、蕎麦だけの時より血流がスムーズになるそうです。

ただ、大根おろしは時間が経つとビタミンCが徐々に減っていき、一時間経つと半分くらいになるので、食べる直前に大根をすり下ろすようにした方がよいそうです。

また、高血圧予防!そば入りごはんレシピ・作り方|寿命をのばすワザ百科によれば、そばに多く含まれるルチンが血流を良くしてくれる効果があり、動脈硬化を予防してくれるそうです。

しかし、そのルチンは、茹でる際にお湯に逃げてしまうので、そば湯を一緒にとる方が良いそうです。

【関連記事】

Q:たんぱく質を逃さないそばの作り方は、○○を入れて麺つゆを作る?

必須アミノ酸のバランスが良いのが「蕎麦」!

そば粉のアミノ酸スコアは100!

そばのたんぱく質を逃さない作り方は、ゆで汁(そば湯)でつゆを作る。

ゆで汁にたんぱく質が溶け出てしまい、乾麺(100g)でたんぱく質が14g含まれていても茹でると4.8gにまで減ってしまう!— ハクライドウ@40代・50代向け健康美容ブログ (@hakuraidou) 2018年12月11日

筋肉を作る効率がupするそばのトッピングは「卵」!

卵の黄身のビタミンDがたんぱく質の合成に役立ち、筋肉の修復が期待できる。

— ハクライドウ@40代・50代向け健康美容ブログ (@hakuraidou) 2018年12月11日

筋肉を作る効率をアップする薬味はごま!

筋肉に良いビタミンB6が含まれている。— ハクライドウ@40代・50代向け健康美容ブログ (@hakuraidou) 2018年12月11日

Q:血糖値の上昇をより抑えるのは、温かいそば?冷たいそば?

血糖値対策に!医学的に良いそばを食べるタイミングは朝食!

レジスタントスターチを朝とると血糖値が緩やかに上昇することで、昼にどか食いをしなくて良い。— ハクライドウ@40代・50代向け健康美容ブログ (@hakuraidou) 2018年12月11日

血糖値の上昇を抑えるのは「冷たいざるそば」

レジスタントスターチは加熱した後冷ますことで増加する。— ハクライドウ@40代・50代向け健康美容ブログ (@hakuraidou) 2018年12月11日

医学的に正しいダイエット方法|#林修の今でしょ講座(2015年7月21日)では、炭水化物は冷やして食べると太りづらいという研究があるということを紹介しました。

炭水化物は冷えるとレジスタントスターチという成分に変わります。

レジスタントスターチとは、消化されにくいでんぷんのことです。

冷たくしすぎなくても、常温でも効果があるそうです。

【関連記事】

【NHKガッテン】台湾で人気!ナガイモ(レジスタントスターチ)で便秘改善!長芋ジュースの作り方|1月15日

あのニュースで得する人損する人 5月14日|ダイエット|おかゆダイエット・レジスタントスターチ

炭水化物は冷えるとレジスタントスターチという成分に変わります。

レジスタントスターチはほとんどの炭水化物に含まれているのですが、加熱後、冷やすことによりその量が増加する。

レジスタントスターチが増えた冷たい炭水化物は小腸で消化吸収されにくく一部が便として排出されるので、ダイエットが期待できるということみたいです。

●効果が実証済みの3つの食べ物

-

じゃがいもじゃがいもは冷やすとレジスタントスターチの含有量が2倍に増え、その増加率はNo.1

-

タイ米粘り気が少ないお米の方がレジスタントスターチの含有量が多い

-

あんこ(あんこの原材料の小豆)レジスタントスターチは豆類にも含まれている

■ 冷たいご飯が脂肪&糖質の吸収を妨げる!?

食物繊維→体に必要なミネラルの吸収を妨げる

レジスタントスターチ→ミネラルの吸収を妨げない

ミネラル不足によるイライラ・貧血が少ない→健康的なダイエットに

レジスタントスターチは温めると効力が失われる

■ 冷たいご飯は夕食が効果的!?

■ 日本米よりインディカ米の冷ご飯の方が効果的!?

インディカ米の冷ご飯の方がレジスタントスターチが多く含まれる

■健康長寿は実践!医学的にベストなトッピングを大発表

食欲が落ちる夏におすすめの昼食は「蕎麦」!|消化吸収に良いそば+トッピングで夏の疲れ予防をしよう!によれば、消化の良いお蕎麦にタンパク質・ビタミン・ミネラルが摂れる納豆やわかめ、山芋、ごま、卵をトッピングとして加えると良いそうです。

【#あさイチ】女性の新型栄養失調「鉄・亜鉛・カルシウム不足」を改善する方法は「トッピング」!https://t.co/CV2YoeJ9JV

●カットわかめ

●海苔(のり)

●ツナ

●ミックスビーンズ

●ごま

●かつお節

●ちりめんじゃこ

●さくらえび

●切り干し大根

●高野豆腐

●プルーン

●ナッツ pic.twitter.com/MIsgZTTLRc— ハクライドウ@長崎島原手延えごまそば・黒ごまそうめん (@hakuraidou) 2018年7月4日

いろんな食事にトッピングしたり、薬味をつけるのには、食事を豊かにするだけではなくて、栄養を補助する意味もあるんですよね。

おそばを食べる時にもわかめや海苔をつけたり、桜えびのかき揚げつけたりすると、見た目も良くて、なおかつ栄養もよくなるのでぜひ!https://t.co/gxXoEPCCyL pic.twitter.com/ieBcg5LPDN— ハクライドウ@長崎島原手延えごまそば・黒ごまそうめん (@hakuraidou) 2018年7月6日

【関連記事】

- 【あさイチ】女性の新型栄養失調「鉄・亜鉛・カルシウム不足」の改善方法は「トッピング」!

- 痩せる脂肪!褐色脂肪組織BAT(褐色脂肪細胞・ベージュ脂肪細胞)を活性化させる方法・食べ物【美と若さの新常識~カラダのヒミツ~】【たけしの家庭の医学】

続きを読む 【今でしょ講座】血管に良い栄養が多いのは白いそば?黒いそば?/血糖値の上昇をより抑えるのは温かいそば?冷たいそば?/医学的にベストなトッピング|12月11日

-e1534904478337-672x372.jpg)