あらゆる病気の出発点とされる脂肪肝を防ぐ「緑茶」の健康効果…医師が激推しする効果抜群で意外な飲み方(2025年6月14日、集英社オンライン)では

いまや世界の医療界では「脂肪肝があらゆる病気の出発点」という見方が主流になっているという。

と書かれていますが、本当に「脂肪肝があらゆる病気の出発点」であるのか、気になったので調べてみました。

1. MASLD/MASHの概要と名称変更の背景

2023年に、非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD)と非アルコール性脂肪肝炎(NASH)は、それぞれ代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease, MASLD)と代謝機能障害関連脂肪肝炎(Metabolic Dysfunction-Associated Steatohepatitis, MASH)に名称変更されました。

→脂肪肝/NAFLD/NASHの名称が脂肪性肝疾患(SLD)/MASLD(マッスルディー)/MASH(マッシュ)に変わっていたの知ってましたか?

スティグマの軽減: 「非アルコール」や「脂肪」という言葉が患者に否定的な印象を与えるため、より中立的で病態を反映した名称が採用された。

※スティグマとは、個人や集団に対して、社会的に否定的なレッテルが貼られ、偏見や差別を受ける状態

病態の明確化: MASLDは、肝臓に脂肪が蓄積(肝脂肪症)し、少なくとも1つの心代謝リスク因子(例:肥満、2型糖尿病、高血圧、高トリグリセリド血症、低HDLコレステロール)を伴う状態と定義される。これにより、代謝異常との関連が強調された。

診断基準の進化: 新しい名称は、アルコール摂取量や他の肝疾患との共存を考慮し、より包括的な分類(例:MetALD=代謝異常とアルコール関連肝疾患)を可能にする。

MASLDは、単純な肝脂肪症(MASL)からMASH、さらには肝硬変や肝がんに至る疾患のスペクトラムを包含し、全世界で約30%の成人に影響を与える一般的な慢性肝疾患です。

※スペクトラムとは、連続的で明確な境界線がない状態。

2. 「脂肪肝があらゆる病気の出発点」は本当か?

MASLDが多くの慢性疾患(特に心血管疾患、2型糖尿病、慢性腎臓病、肝がんなど)と関連していることは、科学的コンセンサスとして広く認められています。

しかし、「あらゆる病気の出発点」という主張は、以下の理由から誇張と考えられます:

科学的証拠: MASLDは心代謝リスク因子と密接に関連し、心血管疾患の主要なリスク因子である(例:心疾患はMASLD患者の主な死因)。

また、2型糖尿病患者の65~90%にMASLDが見られ、肥満者では最大90%に達する。

しかし、がん、自己免疫疾患、精神疾患など、すべての疾患の直接的な原因とする証拠は不足している。

因果関係の限界: MASLDは代謝異常のマーカーであり、全身性の炎症やインスリン抵抗性を介して他の疾患リスクを高めるが、直接的な「出発点」と断定するには、さらなる因果関係の証明が必要(例:Byrne & Targher, 2015, Journal of Hepatology)。

学術界の見解: 国際的なガイドライン(例:AASLD、EASL)では、MASLDは「多臓器に影響を与える代謝疾患」と位置づけられているが、「あらゆる病気の出発点」とは記載されていない。

したがって、「主流」という表現は、MASLDの重要性を強調するためのメディアの誇張の可能性が高い。

実際、MASLDは心血管疾患や代謝疾患のリスク因子として重要だが、すべての病気の根本原因とするには科学的根拠が不十分です。

3. 参考になる最新の論文・情報源

Rinella, M. E., et al. (2023). “A multisociety Delphi consensus statement on new fatty liver disease nomenclature.” Hepatology, 78(6), 1966-1986.

内容: MASLD/MASHへの名称変更の経緯と診断基準を詳述。MASLDは心代謝リスク因子を伴う肝脂肪症、MASHは炎症と肝細胞障害を伴う進行型と定義。

ポイント: 新名称はスティグマ軽減と診断精度向上を目指す。MASLDは全世界で約30%の有病率を持ち、心血管疾患や糖尿病との関連が強い。

Younossi, Z. M., et al. (2018). “Global burden of NAFLD and NASH: Trends, predictions, risk factors and prevention.” Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, 15(1), 11-20.

内容: MASLD(旧NAFLD)の世界的な疫学とリスク因子をレビュー。2030年までにMASLD有病率が33.5%に増加し、MASHが27%に進展すると予測。

ポイント: MASLDは心血管疾患や肝疾患の主要なリスク因子だが、すべての疾患の原因とは言えない。

Targher, G., et al. (2020). “The complex link between NAFLD and type 2 diabetes mellitus—mechanisms and outcomes.” Nature Reviews Endocrinology, 16(11), 599-611.

内容: MASLDと2型糖尿病の双方向の関連を解説。MASLDは糖尿病のリスクを高め、逆に糖尿病はMASLDの進行を促進。

ポイント: MASLDは代謝疾患の重要なマーカーだが、「あらゆる病気」の直接的原因とする証拠は限定的。

AASLD Practice Guidance on MASLD (2023)

内容: MASLD/MASHの診断・管理に関する最新ガイドライン。肝生検や非侵襲的検査(例:FIB-4スコア、振動制御一過性エラストグラフィ)を推奨。

ポイント: MASLDは心血管リスクのスクリーニングが必要な疾患とされ、ライフスタイル改善(体重減少、運動)が主要な治療法。

EASL Clinical Practice Guidelines on MASLD (2024)

内容: MASLDの診断と管理について、FLIPアルゴリズムやNAFLD Activity Score(NAS)を用いた病態評価を推奨。

ポイント: MASLDは多臓器疾患と関連するが、すべての病気の「出発点」とは定義されていない。

Cleveland Clinic: MASLD Overview (2024)

内容: MASLDの原因(肥満、2型糖尿病など)や症状、治療法(体重減少、運動、アルコール回避)を解説。

ポイント: MASLDは無症状で進行することが多く、早期診断とライフスタイル改善が重要。

4. 最新の治療と研究動向

治療: 現在、MASLD/MASHの特異的治療薬は限られているが、2024年に米国FDAがMASH向けにレスメチロン(Rezdiffra®)を承認。これは線維化ステージ2~3のMASH患者の肝線維化を抑制する初の薬剤。また、チルゼパチド(GIP/GLP-1受容体作動薬)のMASLD/MASH治療への有効性が国際共同試験で示唆されている()。

ライフスタイル介入: 体重を10%減量することで肝脂肪や炎症が改善する。地中海式食事や低炭水化物食、150~300分の週当たり中強度運動が推奨される。

■まとめ

MASLD(旧NAFLD)は、心血管疾患、2型糖尿病、肝疾患の重要なリスク因子であり、全身性の代謝異常と関連する。

しかし、「あらゆる病気の出発点」という主張は誇張で、現在の科学的証拠ではすべての疾患の根本原因とは言えない。

MASLDが疑われる場合には、体重を10%減量することで肝脂肪や炎症が改善するので、食事や運動で予防・改善しましょう!

P.S.

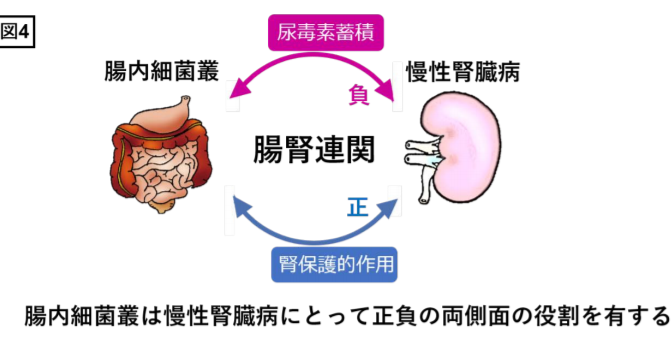

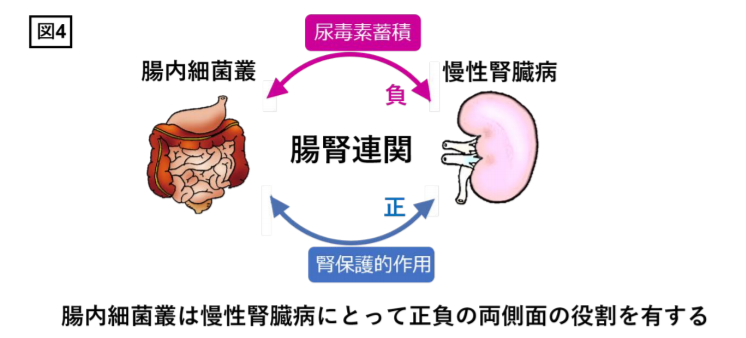

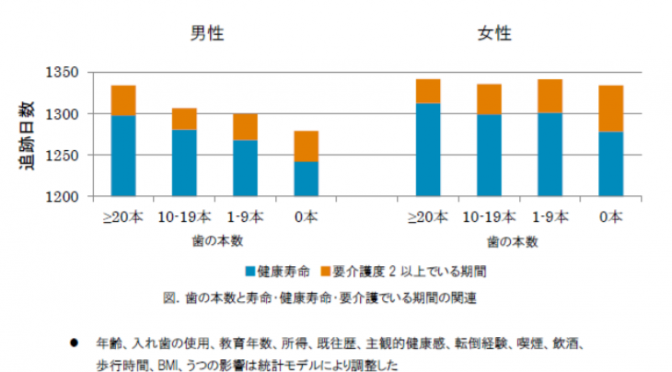

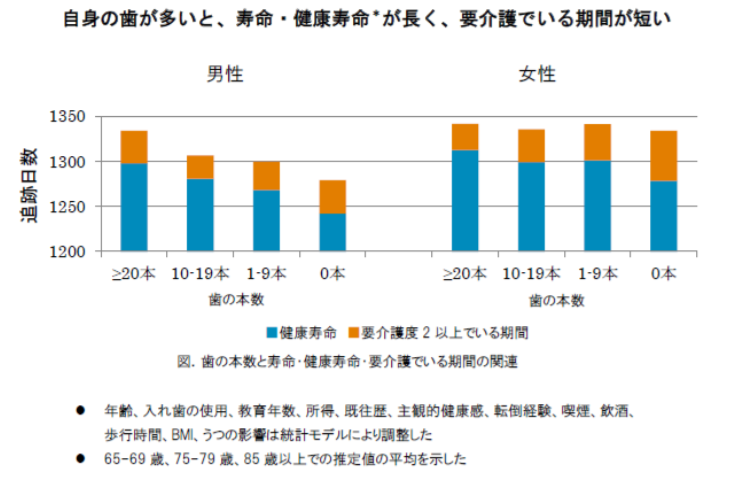

メタボリックドミノを予防するカギは「腸と腎臓」!腸の炎症と慢性腎臓病を避けるにはどんな食事をするといいの?によれば、によれば、生活習慣の乱れから肥満になり、ドミノ倒しのように発症していくという考え方は一緒ですが、ポイントとなる考え方は「臓器同士の連関によって、次々と病気を発症していく」という考え方にアップデートされています。

そして、このメタボリックドミノを予防するカギとなるのが「腸と腎臓」なのだそうです。

糖分の過剰摂取

→腸内細菌の働きの抑制・腸内の免疫細胞の防御力が弱まる

→腸管の表面を覆う細胞によってつくられる防御壁が壊れる

→脂肪が体内に入りやすくなる

→炎症性サイトカインが大量に分泌

→腸の炎症

→メタボリックドミノの進行

今回の記事は「あらゆる病気の出発点」をポイントにしましたが、カギとなるのが「腸と腎臓」ではないかというのもぜひチェックしておいて下さいね。

この街を初めて訪れた方へ

この記事は、例えるなら「ばあちゃんの料理教室(ハクライドウ)」という街の中の「ひとつの家」です。

この街には、生活・料理・健康についての記事が、

同じ考え方のもとで並んでいます。

ここまで書いてきた内容は、

単発の健康情報やレシピの話ではありません。

この街では、

「何を食べるか」よりも

「どうやって暮らしの中で調整してきたか」を大切にしています。

もし、

なぜこういう考え方になるのか

他の記事はどんな視点で書かれているのか

この話が、全体の中でどこに位置づくのか

が少しでも気になったら、

この街の歩き方をまとめたページがあります。

▶ はじめての方は

👉 この街の歩き方ガイドから全体を見渡すのがおすすめです。

▶ この街の地図を見る(全体像を把握したい方へ)

※ 無理に読まなくて大丈夫です。

気になったときに、いつでも戻ってきてください。

この考え方の全体像(意味のハブ)

この記事で触れた内容は、以下の概念記事の一部として位置づけられています。

▶ 料理から見る健康

この街の考え方について

この記事は、

「人の生活を、断定せず、文脈ごと残す」

という この街の憲法 に基づいて書かれています。

▶ この街の憲法を読む