> 健康・美容チェック > 糖尿病 > 糖尿病性腎症 > 透析患者数は32万448人|糖尿病腎症・慢性糸球体腎炎で全体の7割を占める|日本透析医学会

【目次】

- 透析人口は32万448人|糖尿病腎症・慢性糸球体腎炎で全体の7割を占める|日本透析医学会

- 糖尿病腎症

- 成人の8人に1人の新国民病「慢性腎臓病」

- 人工透析にならないようにするには、検査で腎臓の状態を把握する

- タンパク尿検査の落とし穴

- クレアチニン検査―腎臓のろ過機能がどれくらい残っているかわかる

- 人工透析にならないようにするためのチャート表

■透析人口は32万448人|糖尿病腎症・慢性糸球体腎炎で全体の7割を占める|日本透析医学会

by Sadasiv Swain(画像:Creative Commons)

透析患者数は32万448人 日本透析医学会「わが国の慢性透析療法の現況(2014年末)」

(2016/2/19、日本生活習慣病予防協会)

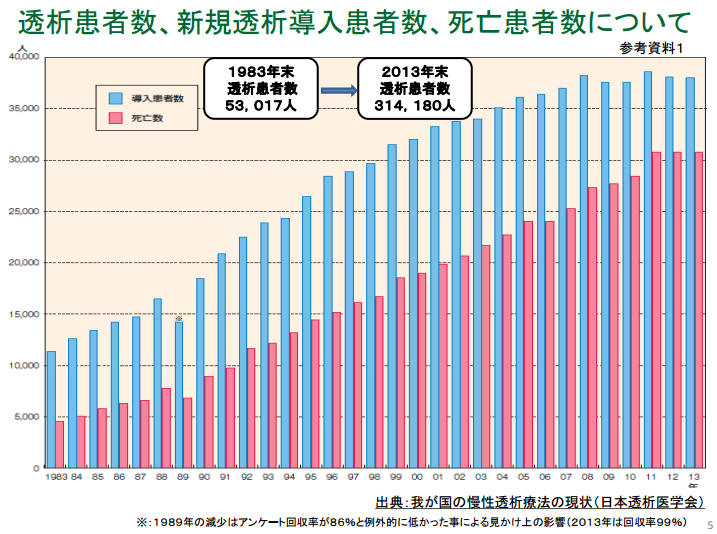

日本透析医学会が毎年実施している統計調査「わが国の慢性透析療法の現況」によると、2014年末現在、国内の透析人口は、32万448人で、前年(2013年)より6,010人増加しました。

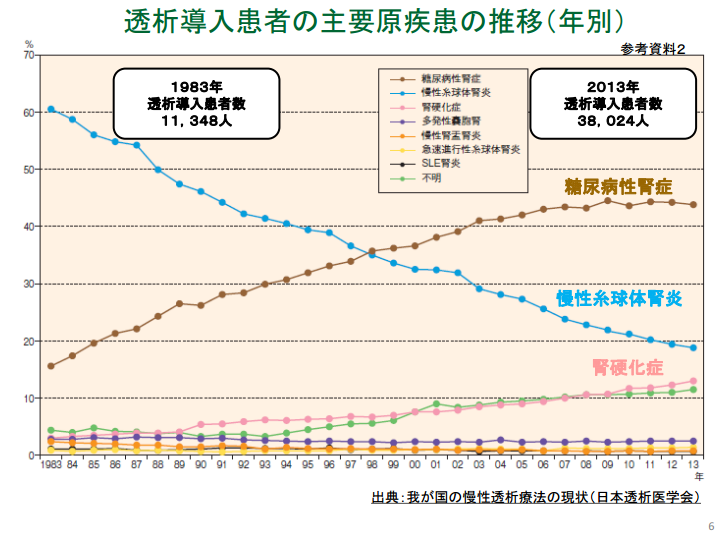

このうち、原因疾患は糖尿病腎症が11万8,081人と最も多く、透析患者全体の38.1%を占めています。その次に慢性糸球体腎炎が9万6,970人(全体の31.3%)で続き、前回同様にこの2つの疾患で全体の7割を占める結果となりました。

2014年の透析導入数は3万8,327人で、前年より232人増加となりました。

この1年で新たに透析を始めた患者さんの原疾患は、糖尿病腎症が1万5,809人と最も多く、全体の43.5%に上ります。次いで慢性糸球体腎炎が6,466人(17.8%)、腎硬化症が5,151(14.2%)と続きます。

日本透析医学会によれば、2014年末現在の日本の透析人口は32万448人で、このうち透析の原因となる病気は糖尿病腎症が11万8,081人と最も多く、その次に慢性糸球体腎炎が9万6,970人と続き、糖尿病腎症と慢性糸球体腎炎の2つの疾患で透析人口の全体の7割を占める結果となっています。

参考画像:糖尿病・人工透析の現状(PDF)|厚生労働省

参考画像:糖尿病・人工透析の現状(PDF)|厚生労働省

人工透析減らせ、予備軍2500人を5年間徹底指導|厚生労働省によれば、糖尿病や腎炎、高血圧などで腎臓の働きが低下すると、血液中の老廃物や余分な水分を尿として体外に排出しにくくなります。

そのまま放置すれば生命の危険もあるため、健康時の1割程度になると、腎臓の働きを代行する人工透析が必要になります。

■糖尿病腎症

糖尿病性腎症になると、尿を作る腎臓の「糸球体(しきゅうたい)」の毛細血管が悪くなり、だんだんに尿が作れなくなります。

すると人工透析(機械で血液の不要な成分をろ過して、尿を作る)を行なわなければなりません。

週に2~3回、病院などで透析を受けるようになるので、日常生活に大きな影響を及ぼします。

現在、人工透析になる原因の1位がこの糖尿病性腎症です。

●糖尿病腎症の症状

糖尿病性腎症は、進行してからでないと自覚症状は現れません。

したがって、腎機能が低下すると、むくみ・だるさ・疲れ・多尿・頻尿などの自覚症状があらわれる場合は、かなり進行していることが考えられます。

- むくみ|なぜ腎機能が低下すると体がむくんでしまうのか?|腎臓の病気の症状

- 倦怠感|なぜ腎機能が低下すると疲れやすく、体がだるくなるのか?|腎臓の病気の症状

- 尿が泡立つ|なぜ腎機能が低下するとおしっこの泡立ちがなかなか消えなくなるのか?|腎臓の病気の症状

- 多尿|なぜ腎機能が低下すると尿(おしっこ)の量が増えるのか?|腎臓の病気の症状

- 頻尿|なぜ腎機能が低下すると尿(おしっこ)の回数が増えるのか?|腎臓の病気の症状

- なぜ腎機能が低下すると血尿が出るのか?|腎臓の病気の症状

●糖尿病腎症のサイン

おしっこの回数が増えると、糖尿病の恐れがあります。

→ 尿の量・回数が多い について詳しくはこちら

おしっこの回数が増えると糖尿病の恐れがある理由としては、高血糖が続いて血管に血糖があふれると、尿に血糖を流そうとするため排尿が増えるためです。

おしっこの回数が増えた人の中でも、特におしっこの泡が消えない人は注意が必要です。

泡がきめの細かいクリーミーで消えない人は、糖尿病の合併症である腎症のおそれがあります。

→ 尿(おしっこ)の泡立ちがなかなか消えない について詳しくはこちら

●糖尿病腎症の原因

糖尿病腎症とあるように、糖尿病による高血糖ともう一つ高血圧が主な原因となります。

高血圧、高血糖などが原因で全身の血管が動脈硬化を起こします。

すると、腎臓の血管でも動脈硬化が起こり、腎臓にある糸球体(血液をろ過する腎臓の血管)が動脈硬化を起こすことで、濾過する能力が低下します。

その結果、腎機能の低下が起こるのです。

●糖尿病腎症の治療

血液をいったん体の外に出し「人工腎臓(じんこうじんぞう)」と呼ばれる機器でろ過をする人工透析が必要になります。

人工腎臓の中には、細い管が約1万本入っています。

その管1本1本の壁にはミクロの穴が無数に開いていて、分子の大きさで、老廃物と体に必要な糖やたんぱく質などを選り分けることができるのです。

腎臓でこのろ過を担当するのは「糸球体」と言う毛細血管の塊です。

糸球体は片方の腎臓に約100万個、両方で約200万個あると言われています。

※人工透析には機器で血液をろ過する「血液透析(けつえきとうせき)」と、自分の腹膜を利用する「腹膜透析(ふくまくとうせき)」があります。

■成人の8人に1人の新国民病「慢性腎臓病」

【主治医が見つかる診療所】新国民病!慢性腎臓病|高血圧が慢性腎臓病の引き金になる!によれば、慢性腎臓病とは、慢性的にかかる腎臓病の総称のことで、糖尿病の合併症の一つである糖尿病性腎症や慢性糸球体腎炎(IgA腎症)、腎硬化症、膜性腎症など様々な病気が含まれています。

慢性腎臓病(chronic kidney disease;CKD)とは、簡単に言うと、腎臓の機能が60%未満に低下することを言います。

腎臓の機能が低下し、血液中の水分や老廃物のろ過機能が低下してしまい、症状が悪化すると、人工透析が必要となります。

慢性腎臓病は、自覚症状がほとんどなく、気付いた時には重症化してしまい、「サイレントキラー」とも呼ばれています。

慢性腎臓病の患者数は推定1330万人で、日本人の成人の実に8人に1人が患っていることから新国民病の一つともなっています。

慢性腎臓病を発症すると人工透析が必要になってしまうケースもあり、重症化する前に発見することが重要です。

→ 慢性腎臓病 について詳しくはこちら

【関連記事】

■人工透析にならないようにするには、検査で腎臓の状態を把握する

●腎臓の状態を知るための検査

腎臓の機能の状態を知るための検査の一つに「尿検査」があります。

尿検査は、糸球体のろ過機能に異常があるかどうかを調べる検査で、主に尿にたんぱくが混じっているかどうかを見る検査です。

尿に蛋白が混じっているということは、毒素や老廃物をろ過する糸球体がうまく機能していないということです。

糸球体がなぜうまく機能しなくなるのでしょうか?

悪い食生活などによって、血液中に糖や脂肪が増加し、それによってろ過する穴を広げてしまうため、糸球体のろ過する機能がうまく働かなくなり、身体から必要なたんぱく質などが漏れ出してしまいます。

ただ、たんぱく尿検査にも落とし穴があるそうです。

■タンパク尿検査の落とし穴

糸球体でろ過をしている穴が糖や脂肪によって大きくなりすぎると、血小板が血管自体を防いで通行止めにすることがあり、これにより、たんぱく質が漏れでなくなることがあるそうです。

そうすると、実際は腎臓の機能が低下しているにもかかわらず、タンパク尿検査では発見できないということもあるそうです。

※糸球体が通行止めになるメカニズムとしては、血小板の作用による「血液凝固」以外にも、「動脈硬化」や糸球体炎による「炎症」の場合もあります。

■クレアチニン検査―腎臓のろ過機能がどれくらい残っているかわかる

クレアチニン検査とは、腎臓のろ過機能がどれくらい残っているかがパーセンテージで分かる検査です。

クレアチニンとは、筋肉中のたんぱく質が代謝された時に発生する老廃物です。

腎臓機能が正常な時は、ろ過によって、ほぼすべて体外に捨てられています。

ところが、糸球体の通行止めが増えれば増えるほど、体内に残る量が増えます。

つまり、壊れたことで排せつされてしまうものではなく、壊れ具合で体内に残ってしまうものを調べることで機能低下の程度を知ることができるというわけです。

■人工透析にならないようにするためのチャート表

※空欄に健診結果を書き入れ、基準値を超えている項目は要注意!お近くの病院などでご相談ください。

【関連記事】

→ 糖尿病腎症とは|糖尿病性腎症の症状(初期症状)・原因・治療・食事 について詳しくはこちら