> 健康・美容チェック > メンタルヘルス(うつ・鬱病・不安) > 「健康型」及び「日本型」食事摂取パターンが妊娠中うつ症状と予防的な関連がある可能性|愛媛大

■「健康型」及び「日本型」食事摂取パターンが妊娠中うつ症状と予防的な関連がある可能性|愛媛大

by Takashi Hososhima(画像:Creative Commons)

「健康型」及び「日本型」食事摂取パターンと妊娠中うつ症状との予防的な関連

(2017/9/22、愛媛大学プレスリリース)

各食事パターンの度合いを 4 等分して解析すると、「健康型」食事摂取パターンの度合いの最も低い群に比較して、2 番目、3 番目、4 番目いずれの群でも有意に妊娠中うつ症状の有症率が低下していました。「日本型」食事摂取パターンでは、3 番目と 4 番目の群で有意に妊娠中うつ症状有症率の低下と有意な関連を認めました。

「Journal of Affective Disorders」の電子版に掲載された、愛媛大学が主導する共同研究チーム(愛媛大学、国立保健医療科学院、東京大学、琉球大学)の研究によれば、妊娠中の「健康型」及び「日本型」食事摂取パターンが妊娠中うつ症状と予防的な関連がある可能性があるそうです。

「健康型」「日本型」「西洋型」の食事パターンとはどういったものなのでしょう。

「健康型」は野菜、きのこ類、豆類、海藻、いも類、魚介類、みそ汁、砂糖類の摂取が多く、菓子類、パン類の摂取が少ない。

「日本型」は米、みそ汁の摂取が多く、コーヒー、乳製品、砂糖類、菓子類、パン類の摂取が少ない。

「西洋型」は肉類、植物油脂類、卵、調味料の摂取が多く、パン類の摂取が少ない。

この研究を参考にすれば、「健康型」および「日本型」にあって、「西洋型」にはないものがうつ病と関連があるのかもしれません。

■食事の栄養とうつ病との関係

「健康型」及び「日本型」食事摂取パターンと妊娠中うつ症状との予防的な関連

(2017/9/22、愛媛大学プレスリリース)

これまでの我々の研究で、魚介類、ヨーグルト、海藻、大豆、魚介類由来 n-3 系不飽和脂肪酸、カルシウム、ビタミン D、イソフラボン及びマンガン摂取が妊娠中うつ症状と予防的な関連を認めました。

●牛乳

(2016/6/16、愛媛大学)

総乳製品について、牛乳、ヨーグルト、チーズに分けて解析したところ、世界で初めて妊娠中の牛乳摂取が産後うつ症状に予防的であることを報告しました。カルシウムやビタミン D 摂取とは関連がありませんでした。

●ヨーグルト・カルシウム

研究によれば、ヨーグルトとカルシウムの摂取量が多いほど妊娠中の抑うつ症状の罹患率が低いことが示唆されています。

●ビタミンD

ビタミンD摂取量が多いほど妊娠中の抑うつ症状の罹患率が低いことが示唆されています。

●海藻

日本の女性では海藻の消費が妊娠中のうつ症状の有病率と逆相関することが示唆されています。

●マンガン

日本人の女性ではマンガン摂取量が多いほど、妊娠中の抑うつ症状の罹患率が低いことが示唆されています。

●大豆イソフラボン

妊娠中のうつ病リスク、味噌と豆乳以外の大豆製品、イソフラボン摂取が減らす|愛媛大・東大で紹介した愛媛大や東京大などの共同研究チームによれば、大豆製品をたくさん食べる妊婦ほど、あまり食べていない妊婦に比べて、妊娠中のうつ病になるリスクが減ることがわかったそうです。

豆腐、豆腐製品、発酵大豆、茹でた大豆、味噌汁、イソフラボンの摂取量が増加すると、妊娠中の抑うつ症状の罹患率が低下するという関連がみられたそうです。

このほかにも、妊娠中のうつ症状とは直接関連していませんが、食事の栄養や食事パターンとうつ病との関連について研究が行なわれています。

●魚介類・n-3不飽和脂肪酸

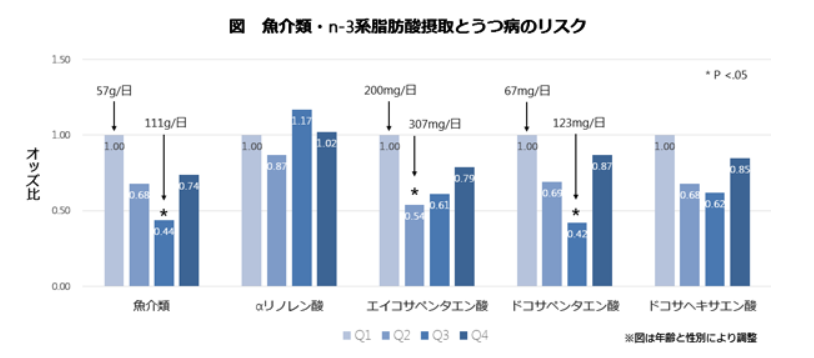

参考画像:魚介類・n-3不飽和脂肪酸摂取とうつ病との関連について|多目的コホート研究スクリーンショット

魚介類・n-3不飽和脂肪酸摂取とうつ病との関連について|多目的コホート研究

1日に57g(中央値)魚介類を食べるグループと比較して、1日に111g(中央値)魚介類を食べるグループでうつ病リスクの低下がみられました。同様にn-3系脂肪酸摂取とうつ病との関連では、エイコサペンタエン酸(EPA)を1日に200mg(中央値)摂取するグループと比較して、1日307mg(中央値)摂取するグループ、また、ドコサペンタエン酸(DPA)を1日に67mg(中央値)摂取するグループと比較して、1日123mg(中央値)摂取するグループでうつ病リスクの低下がみられました(図)。

この研究によれば、魚介類を多く食べるグループは、少ないグループと比較すると、うつ病のリスクが低下しており、また、オメガ3脂肪酸摂取とうつ病との関連では、EPA(エイコサペンタエン酸)とDPA(ドコサペンタエン酸)の摂取量が多いグループで、それぞれうつ病のリスクが低下しているという研究結果が出ています。

今回の検討から魚介類・n-3系脂肪酸摂取とうつ病には、とればとるほどリスクが下がる、というような関連ではなく、ある量でリスクが下がり、それ以上とると影響がみられなくなることが示されました。

ただ、魚介類やオメガ3脂肪酸摂取とうつ病との関連性としては、摂取量を増やせば増やすほどうつ病のリスクが下がるというものではなくて、ある一定の量でうつ病リスクが下がり、それ以上の摂取では影響がないということが示唆されています。

食事パターンと自殺との関連について|多目的コホート研究

今回の研究では、男女ともに、野菜や果物、いも類、大豆製品、きのこ類、海そう類、脂の多い魚、緑茶などが関連した健康型食事パターンにより自殺のリスクが低下するという結果が得られました。この理由として、この食事パターンのスコアが高い群では、葉酸や抗酸化ビタミン(ビタミンCやカロテン)の摂取が多いことによると考えられます。

■まとめ

妊娠中の方は特に生まれてくる赤ちゃんのための栄養について勉強されていることだろうと思います。

【関連記事】

ただ、やはりママ自身の心と体の健康こそが赤ちゃんにとっても重要なことだと思いますので、ぜひ今回の研究を参考にして、食事パターンをチェックしてみてはいかがでしょうか。