> 健康・美容チェック > 貧血 > 約8割の女性が貧血を感じたことがある|貧血が女性に多い理由

【目次】

■約8割の女性が貧血を感じたことがある

by Tom Merton(画像:Creative Commons)

「貧血について」の調査結果~女性の天敵・貧血は食生活の改善で撃退!~

(2014/7/10、PRTIMES)

「ある」27.0%と「時々ある」48.8%と回答した人を合わせると、75.8%もの人が自分を貧血だと感じたことがある、という結果になりました。

女性のカラダとココロの健康情報サイト『ルナルナ』がユーザーに行なったアンケート調査によれば、約8割の女性が貧血を感じたことがあると回答しています。

貧血とは、酸素を運ぶ赤血球か、赤血球の中で酸素と結合するヘモグロビンが少なく、体内が酸素不足になった状態のことです。

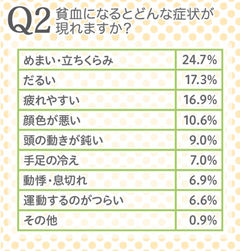

■貧血になるとどんな症状が現れますか?

#ビビット #鉄分不足チェック

1疲れている・体がだるい

2体力の衰えを感じる

3眠りが浅い・寝つきが悪い

4肌荒れしている

5口内炎・口角炎ができやすい

6爪がへこんでいる・割れやすい

7髪が抜けやすい

8食べ物が飲み込みにくい

9氷をよく食べる

10立ちくらみ・めまいがする pic.twitter.com/iq0XUokVWL— ハクライドウ (@hakuraidou) 2017年5月19日

参考画像:PRTIMES

症状が重くなると、爪がスプーンのように反り返ったり、氷や土などを食べたくなったりする「異食症」など、深刻な状態を引き起こしてしまうケースもあります。

■鉄分不足による貧血の症状

酸素不足(わかりやすく言えば酸欠状態)は体全体に症状が現れますが、身体の部位に応じて貧血の症状が現れます。

筋肉における貧血の症状

筋肉における貧血の症状

●疲れやすい・体がだるい

→ 疲れやすい・体がだるい|貧血になるとなぜ疲れやすくなるのか?|貧血の症状 について詳しくはこちら

脳における貧血の症状

脳における貧血の症状

●立ちくらみ

●めまいがする

●倒れる・失神

→ なぜ貧血が立ちくらみ・めまい・頭痛・失神の原因になるの?|貧血の症状 について詳しくはこちら

心臓における貧血の症状

心臓における貧血の症状

●(動くと)動悸・息切れ

→ 動悸・息切れ|貧血が動悸・息切れの原因になる?|貧血の症状 について詳しくはこちら

その他の貧血の症状

その他の貧血の症状

●イライラする

●顔色が悪い・顔色が青白い

●吐き気がする

●食欲がない

●下まぶたをめくると、白っぽくなっている

●爪が平らになったり、スプーンのように反り返ったり、白くなったりする

●体が思うように動かず、仕事や学校を休むことがある

上記に挙げた症状が多く当てはまる方は一度病院で診てもらうことをおすすめいたします。

→ 鉄分不足による貧血の恐怖の症状ベスト5|#ホンマでっかTV について詳しくはこちら

■貧血が女性の多い理由

女性は生理で鉄分を失うことが多く、妊娠中はお腹の赤ちゃんに鉄を供給する必要があるうえ、出産時でも大量の血液を失います。

そして授乳期には母乳とともに鉄が失われるため、妊娠・産後の女性はさらに鉄不足になりやすいのです。

女性は、生理や妊娠・出産など女性特有の要因があるために、貧血が多いと考えられます。

また、極端に食事を減らした食べない系ダイエットをする人も貧血に注意が必要です。

また、極端に食事量を減らしたダイエットも要注意です。食事をセーブすれば、食べ物から摂取する鉄分の量が減ることはもちろん、糖質や脂質の摂取量も減り、代わりにヘモグロビンをつくるのに必要なタンパク質がエネルギー源として消費されてしまうため、鉄不足を招き貧血を助長することにもなります。

■貧血を予防するには、鉄分+ビタミンB12・葉酸

成人女性の1日に必要な鉄分量は12mg、妊娠中の女性は20mg と言われています。

<中略>

また正常な働きをする赤血球を作るには、ビタミンB12や葉酸も必要です。

貧血予防には、鉄分の多い食品であるほうれん草、ひじき、レバーなどとビタミンB12を多く含む食品であるアサリやシジミなどの貝類、葉酸を多く含む食品ではほうれん草やブロッコリーを組み合わせて摂取するとよいようです。

→ 貧血によい食べ物・食事 について詳しくはこちら

→ 葉酸の多い食べ物・食品・サプリ について詳しくはこちら

■鉄分の多い食品

肉類

肉類

豚・鳥・牛など肉類のレバー・赤身の肉

魚介類

魚介類

カキ・シジミ・アサリなどの貝類やイワシ・煮干し・青魚

野菜

野菜

ひじき(鉄釜)、青のり、パセリ、ほうれん草、海藻類、大豆

※野菜や海藻の鉄分は肉や魚よりも体内での吸収が悪いので、吸収を良くするための工夫としては、食後のデザートに柑橘系の果物を食べるようにする。

野菜や海藻の鉄分は、一般的に酸素と結びついた状態であることが多いため、吸収率が低くなる傾向があります。

ビタミンCを摂ることで、ビタミンCの還元作用により、鉄が体内で吸収されやすい状態に変わります。

※食品成分表、5年ぶり改訂|干しひじきの記載を見直しによれば、鉄製の釜で蒸し煮にしていたため鉄分が多かったそうですが、現在の主流であるステンレス釜で作った製品では鉄分が減っているそうです。

大事なことは、単品で補給するのではなく、バランスのとれた食事で鉄分などのミネラルを補給することです。

ミネラル補給は、女性ホルモンのバランスを保ち、冷え性・生理不順・低体温を改善します。

バランスよい食事で鉄分などのミネラルを補給して、貧血を予防しましょう!

→ 鉄分の多い食品 について詳しくはこちら