by robertsharp(画像:Creative Commons)

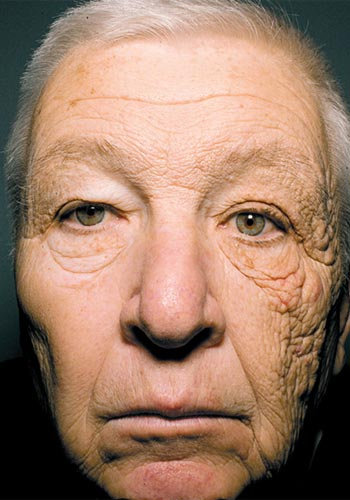

ひとりぼっちはツラいし、心身共に良くない!孤独は老化を促進し心臓病のリスクを上げるらしい

(2012/5/15、Pouch)

海外サイト『Daily Mail』によると最新の研究で、孤独は人の老化を促進し、心臓病のリスクを上げるということが分かったそうです。

<中略>

研究に関わった、コーネル大学の人類生態学教授・アンソニー氏らは、孤独はその機能が衰えるスピードを加速させると発表。

最新の研究によれば、孤独は老化を促進し、心臓病のリスクをあげるということがわかったそうです。

リア充こそが長生きする秘訣!?現実世界で友人との関係が深く、オンライン上の友人も適度に多いグループが最も長生きするによれば、ソーシャルメディアに費やす時間が多い、正確には、現実世界で友人との関係が深く、オンライン上の友人も適度に多いグループが最も長生きすることがわかったそうです。

WHO(世界保健機関)が掲げる「#健康」の定義から考えたことによれば、健康といえば、体が丈夫であるとか、病気にかかっていないというように、医療に限定してとらえていましたが、WHOによる健康の定義によれば、精神面の健康だけでなく、社会的にも安心安全な生活を送ることができているという広い意味で捉えられているようです。

人は一人では生きていけないとよく言いますが、どんなに金銭的に恵まれていたとしても、孤独は老化を促進し心臓病のリスクを上げる?によれば、孤独は人の老化を促進し、心臓病のリスクを上げるそうで、コーネル大学の人類生態学教授・アンソニー氏らは、孤独はその機能が衰えるスピードを加速させるとしています。

<脳卒中>「孤独な酒」 リスク2倍|厚労省調査で紹介した厚生労働省研究班の調査によれば、親友がおらず、お酒好きな人が脳卒中になる危険性は飲まない人に比べて、約2倍高いことがわかったそうです。

頼れる人がいる人が適量に飲酒していると脳卒中が少なかったそうです。

飲酒と循環器疾患発症との関連への社会的な支えの影響|多目的コホート研究|国立がん研究センター

脳卒中の発症リスクに関して、少量~中等量のグループ(エタノール換算で週に1~299g)において、支えが多い場合はリスクが低いのですが、支えが少ない場合には、約1.2~1.8倍と高いこと、またその一方で、大量飲酒のグループ(週に300g以上)では、社会的な支えが多い場合でもリスクが高い傾向があることがわかりました(図2)。

この研究では、社会的な支えによる好影響は、週にエタノール換算で1-299gの少量~中等量の飲酒の場合でのみ認められました。週に300g以上になると社会的な支えの多少に関わらず脳卒中の発症リスクが増加する傾向となりました。

国立がん研究センターの多目的コホート研究によれば、脳卒中のリスクに関して、社会的な支えが多い場合には、週にエタノール換算で1-299gの少量~中等量の飲酒のグループの場合はリスクが低いという結果が出たそうです。

ただし、週に300g以上になると、社会的な支えに関係なく、脳卒中のリスクが増加する傾向があることがわかったそうです。

生活を楽しんでいる意識が高い男性は脳卒中や心筋梗塞などの循環器疾患の発症、死亡リスクが低い|厚生労働省研究班によれば、生活を楽しんでいる意識が高い男性は脳卒中や心筋梗塞などの循環器疾患の発症、死亡リスクが低いと発表したそうです。

意識の高いグループは、運動習慣のある人が多く喫煙者が少ないなど生活習慣の違いもあったそうです。

社交的な生活が認知症のリスクを減らす可能性=研究によれば、社会的に活発な人はストレスにさらされにくく、孤独で悩みがちな人に比べて、認知症になるリスクは50%低いそうです。

また、一人暮らしの高齢男性、孤食でうつ発症が2・7倍出やすい!?で紹介した千葉大や東京大などのグループによれば、一人暮らしの高齢者の男性で孤食が多いひとは、だれかと一緒に食事をする人に比べて、うつ症状が出やすいそうです。

「圏」を持つ人の76.8%が「幸せだ」と感じているによれば、「圏(目的のある自発的な人のつながり)」を持つ人の76.8%が自分を「幸せだ」と感じているそうです。

今回の研究と併せて考えると、健康で幸せな生活を送るには、人と人同士がつながりを持つことが大事なのではないかと考えられます。

#lyft のPRをしているアニメーションは、経済的な面ではなく、人々との触れ合いといった社会的なつながりを重視したビデオになっています。

June: Life is Better When You Share the Ridehttps://t.co/l9wm3A92ej— ハクライドウ (@hakuraidou) 2017年1月18日

P.S.

孤独というのは高齢者だけの問題ではありません。

アンソニー氏によると「最も衝撃的だったのは、孤独を感じている若者の心血管応答へのストレス反応は、孤独を感じていない高齢者よりも大きかったことだ」とのこと。

<中略>

過去の研究でも、孤独や心血管応答におけるストレス誘発は関係しているといわれていました。ですが、孤独を感じているかどうかによって高齢者より若者の方が心血管系のストレスは反応が大きい、という結果が出たのは今回が初めてです。

孤独を感じている若者は孤独を感じていない高齢者より心血管系のストレスは反応が大きいということは、孤独がいかに心臓病と関わっているかが明らかであることがわかります。

【関連記事】