by Kurt Rogers(画像:Creative Commons)

健康への脅威は飢餓よりも肥満 肥満率は過去20年で8割増

(2013/1/2、CNN.co.jp)

肥満は、世界全体では調査期間の20年間で82%増加し、中東諸国では倍増して過去最高水準になった。

肥満人口が栄養不足人口を上回る、赤十字社2011年報告書によれば、食糧分配の不平等に焦点を当てた同報告書によると、2010年の肥満人口は15億人で、栄養不足人口は9億2500万人だったそうです。

世界全体においては、飢餓で悩む人々よりも、肥満による健康への悪影響で悩む人のほうが多いということになります。

いわゆる「欧米型ライフスタイル」が世界中に行き渡りつつあり、どこにおいても同じ影響をもたらしているとモクダッド教授は指摘する。

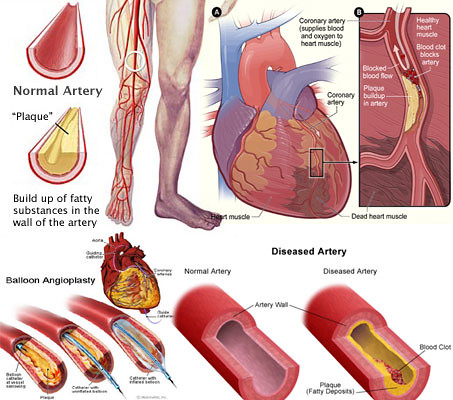

また、肥満による健康への悪影響は飢えによるものを上回っている。今回の研究で明らかになったのは、糖尿病や脳卒中、心疾患などの非伝染性疾患が初めて、長期的な疾患やけがの主要な原因となったということだ。

モグダッド教授は、肥満が多くの人々の腰痛の原因にもなっており、肥満率が下がれば、非伝染性疾患や腰痛に苦しむ人も減少するとの見通しを示す。

世界中で 欧米型のライフスタイルが浸透したことによって、肥満の人々が増えており、肥満によって、糖尿病や脳卒中、心疾患、そして腰痛などのケガの原因になっているようです。

また、「肥満は地球の脅威」-英論文によれば、肥満化がアメリカ国民と同じペースで進行すれば、地球の食料資源にとって重大な脅威となるようです。

肥満によって、食糧資源がなくなってしまうのが早いのか、それとも、肥満による健康への悪影響によって世界が成り立たなくなるのが早いのか、どちらなのでしょうか?

【関連記事】