ブルーベリーを週2-3回食べている人は糖尿病にかかる割合が低くなる!【あさイチ】が話題でしたので、ブルーベリーがどう糖尿病リスクを下げることに役立っているのかについて調べたところ、興味深い論文がありました。

→ ブルーベリーの健康効果 について詳しくはこちら

■ブルーベリーの成分が肥満と代謝を改善する仕組み

ブルーベリーには「ポリフェノール」が含まれており、これが肥満や関連する代謝の病気(例えば糖尿病など)を防ぐのに役立つ可能性があることが知られています。

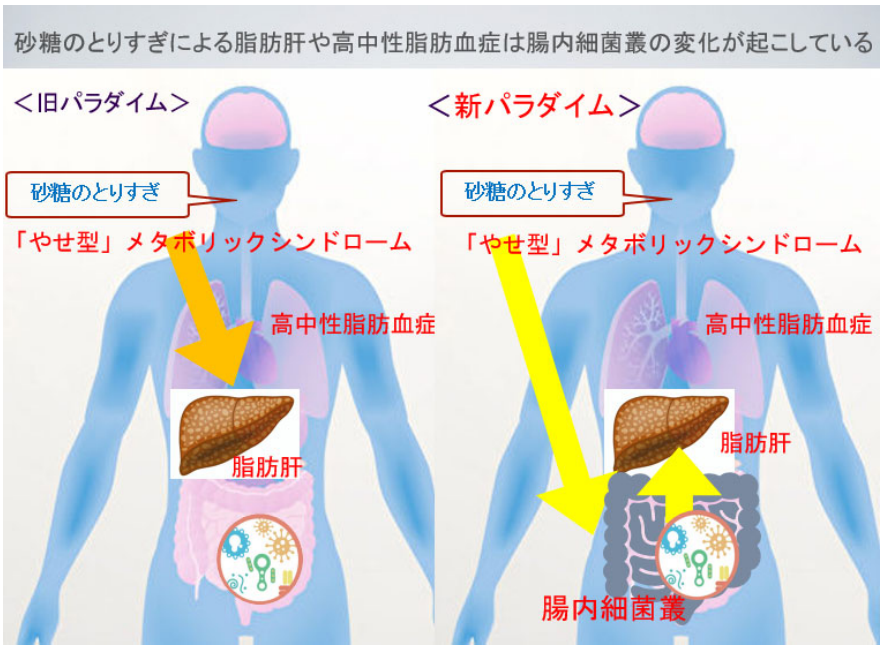

しかし、どの種類のポリフェノールが効果的なのか、また腸内細菌(腸内細菌叢)がどのように関わっているのかはよく分かっていませんでした。

今回の研究では、ブルーベリーに含まれる2つの主要なポリフェノール、「プロアントシアニジン(PAC)」と「アントシアニン(ANT)」が、肥満やインスリン抵抗性(血糖値を下げるインスリンが効きにくくなる状態)にどう影響するかを調べました。

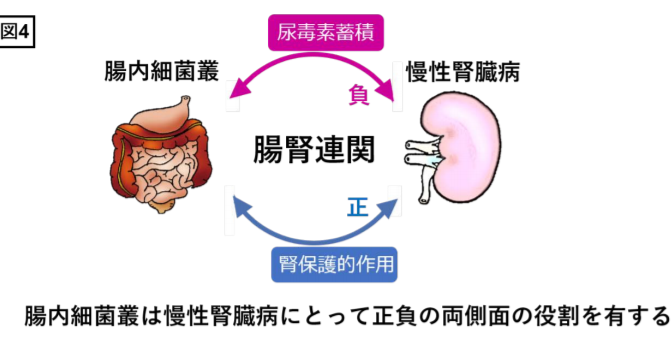

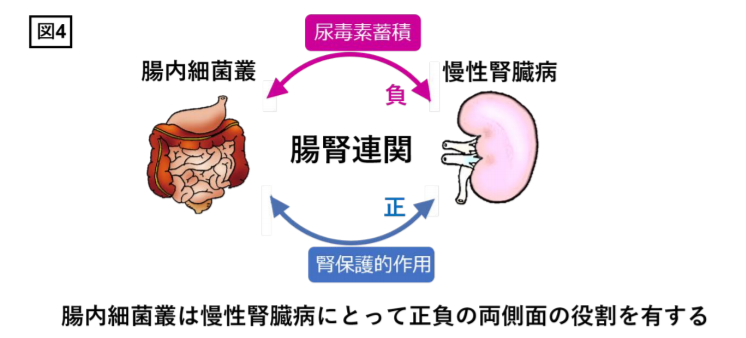

さらに、腸内細菌の役割を明らかにするために、「糞便細菌叢移植(FMT)」という方法も使っています。

■実験結果

体重の変化:

プロアントシアニジン(PAC)を摂取したマウスは、高脂肪・高ショ糖食(HFHS)のマウスよりも体重が少なく、痩せていました。

エネルギー摂取量は同じでしたが、プロアントシアニジン(PAC)グループのマウスは身体活動量が多かったことも分かりました。

この効果は、プロアントシアニジン(PAC)グループの腸内細菌を移植された無菌マウスでも見られました。

インスリンの改善:

プロアントシアニジン(PAC)とアントシアニン(ANT)を摂取したマウスは、ブドウ糖負荷試験でインスリンの反応が改善していました。

つまり、血糖値を下げる能力が向上していたのです。

この効果も、腸内細菌を移植された無菌マウスで再現されました。

■結論

この研究から、ブルーベリーに含まれるプロアントシアニジン(PAC)とアントシアニン(ANT)に3つのことがわかりました。

1)食事による体重増加を抑える。

2)インスリン感受性を改善し、血糖値のコントロールを助ける。

3)これらの効果は、腸内細菌叢の調整によるものと考えられる。

つまり、ブルーベリーの成分であるプロアントシアニジン(PAC)とアントシアニン(ANT)は、肥満や代謝の問題を改善する可能性があり、その仕組みには腸内細菌が重要な役割を果たしていると考えられます。

ブルーベリーを食べると、体重や血糖値の管理に役立つだけでなく、腸内環境を整えることで健康をサポートしてくれるというわけなんですね!

ブルーベリーを食べましょう!

【参考リンク】

- Morissette A, Kropp C, Songpadith JP, Junges Moreira R, Costa J, Mariné-Casadó R, Pilon G, Varin TV, Dudonné S, Boutekrabt L, St-Pierre P, Levy E, Roy D, Desjardins Y, Raymond F, Houde VP, Marette A. Blueberry proanthocyanidins and anthocyanins improve metabolic health through a gut microbiota-dependent mechanism in diet-induced obese mice. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2020 Jun 1;318(6):E965-E980. doi: 10.1152/ajpendo.00560.2019. Epub 2020 Mar 31. PMID: 32228321.

→ 【予約販売】有機JAS 冷凍ブルーベリー 500g(長崎県産)【大粒】【産直便】 3,780円(税込) の予約注文はこちら

【関連記事】

「本記事は医療行為の代替ではなく、テレビ・論文・公的資料を一般の生活者向けに噛み砕いたものです」

この街を初めて訪れた方へ

この記事は、例えるなら「ばあちゃんの料理教室(ハクライドウ)」という街の中の「ひとつの家」です。

この街には、生活・料理・健康についての記事が、

同じ考え方のもとで並んでいます。

ここまで書いてきた内容は、

単発の健康情報やレシピの話ではありません。

この街では、

「何を食べるか」よりも

「どうやって暮らしの中で調整してきたか」を大切にしています。

もし、

なぜこういう考え方になるのか

他の記事はどんな視点で書かれているのか

この話が、全体の中でどこに位置づくのか

が少しでも気になったら、

この街の歩き方をまとめたページがあります。

▶ はじめての方は

👉 この街の歩き方ガイドから全体を見渡すのがおすすめです。

▶ この街の地図を見る(全体像を把握したい方へ)

※ 無理に読まなくて大丈夫です。

気になったときに、いつでも戻ってきてください。

この考え方の全体像(意味のハブ)

この記事で触れた内容は、以下の概念記事の一部として位置づけられています。

▶ 料理から見る健康

この街の考え方について

この記事は、

「人の生活を、断定せず、文脈ごと残す」

という この街の憲法 に基づいて書かれています。

▶ この街の憲法を読む