2022年4月21日放送のNHK「あしたが変わるトリセツショー」のテーマは「わずか1杯で驚きの美味・健康効果!マジカル★アブラパワー」。

気になったのはこの部分。

「美肌」「心臓病」「認知症」にまで健康効果をもたらす油とそのメカニズムとは?

不眠症・認知症・ドライアイ・うつ病・アレルギー・更年期障害・心血管疾患・高脂血症・高血圧・糖尿病・骨粗鬆症・動脈硬化・肥満にまで健康効果をもたらす油は「オメガ3」!

→ オメガ3脂肪酸|オメガ3の効果・効能・食べ物(オイル)・ダイエット について詳しくはこちら

→ えごま(エゴマ油)の効果・効能・栄養 について詳しくはこちら

→ DHA・EPAとは|DHA・EPAの効果・効能・食品・摂取量 について詳しくはこちら

■美肌

オメガ3の美肌効果|オメガ3を摂取するとなぜ美肌になるのか?

オメガ3が十分にあると、オメガ3は血管にも作用し、血管を拡張する力を持っているため、血流を改善することにより、血液の循環はとてもスムーズです。

その結果、肌には栄養分が運ばれていくことにより、皮膚の細胞の新陳代謝を活発にして、肌を美しくしてくれると考えられます。

しかし、血液中にオメガ3が不足すると、栄養分の運搬が滞ってしまいがちになり、新陳代謝が活発ではないため、肌が荒れてしまうと考えられます。

麻布大学の守口徹教授によれば、オメガ3が細胞にあると本来の細胞の機能が維持でき、皮脂の供給などすべてがバランスよくいくそうです。

また、分泌を促してくれる下の方の細胞にオメガ3がないと指令が来なくなるそうです。

EPAを摂ると、赤血球がしなやかになり、顔色が良くなり、目の下のクマがなくなる!摂取量の目安【美と若さの新常識】によれば、体の中に入ったEPAは、血中から赤血球の細胞膜に取り込まれるのですが、EPAは柔らかい構造をしているため、EPAが増えると細胞膜が柔らかくなるそうです。

ちなみに、九州大学の丸山徹教授によれば、EPAを豊富にとっていると、4か月後ぐらいにはしなやかな赤血球ができてくるそうです。微少循環というか、血の巡りが良くなるため、スタミナがアップし、顔色が良くなったり、目の下のくまが少しなくなったりするそうです。

■心臓病

【NHKスペシャル】体にいい油「オメガ3」!|オメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸のバランスがカギ!【食の起源】

1960年代に北極園に暮らす先住民のイヌイットは主にアザラシやクジラなどを食べ、野菜や果物をほとんど取らない肉食の生活でありながら、心臓病での死亡率が極めて低いことがわかり、注目されたことから始まります。

研究者が調べたところ、イヌイットの人たちの血中にはイワシやサンマ、サバ、アジなど青魚に多く含まれるEPAが多いことがわかりました。

【関連記事】

オメガ3脂肪酸は細胞膜の材料に使われています。

細胞膜は、棒状の物質がくっつき合って膜を形成しているのですが、ここに曲がった形のオメガ3脂肪酸が入り込むと、接触部分が少なくなるため、摩擦が減って動きやすくなり、細胞膜が柔軟に変形しやすくなるそうです。

EPAを摂ると、赤血球がしなやかになり、顔色が良くなり、目の下のクマがなくなる!摂取量の目安【美と若さの新常識】によれば、体の中に入ったEPAは、血中から赤血球の細胞膜に取り込まれるのですが、EPAは柔らかい構造をしているため、EPAが増えると細胞膜が柔らかくなるそうです。

ちなみに、九州大学の丸山徹教授によれば、EPAを豊富にとっていると、4か月後ぐらいにはしなやかな赤血球ができてくるそうです。微少循環というか、血の巡りが良くなるため、スタミナがアップし、顔色が良くなったり、目の下のくまが少しなくなったりするそうです。

つまり、オメガ3を摂ることで細胞が柔軟になり、動脈硬化や心臓病になりにくいと考えられるわけです。

■認知症

オメガ3(アマニ油)で認知症予防|MCI(軽度認知障害)|#サタプラ

脳の65%は油。油が脳に影響を与える。

オメガ3は代謝するとDHAに変わる。

DHAが脳細胞を柔らかくし、情報伝達をスムーズにするそうです。

公益財団法人しまね産業振興財団、しちだ・教育研究所、島根えごま振興会、島根大、島根県立大の研究チームが行なった実験によれば、毎日スプーン1杯分のエゴマ油を摂取し、週に1回、計算や読み書きなどの脳トレを実施したグループは何もしないグループよりも記憶力や論理的思考力などの知的柔軟性の評価項目が高くなったという結果が出たそうです。

■オメガ3とオメガ6とバランスが重要

最近の研究によれば、オメガ6脂肪酸は、体の中でウイルスや病原菌などから体を守る役割をしていることが明らかになってきたそうです。

病原体が血液中に侵入すると、オメガ6脂肪酸が白血球に「攻撃指令」を出す働きをし、病原菌への攻撃を促す仕組みがあることがわかってきたそうです。

ただ、オメガ6脂肪酸が増えすぎると、白血球への攻撃指令が過剰になり、自分の体の細胞まで痛めつけてしまうことがあります。

オメガ3にはそのオメガ6の攻撃にブレーキをかける役割があります。

この2つのバランスがとられていることが重要で、理想の油の割合はオメガ3:オメガ6=1:2なのですが、多くの日本人の比率は「1:10」以上の割合になってしまっています。

宮城大学の石川伸一教授によれば、オメガ6脂肪酸は人の体の健康にとって欠かせない成分ではあるが、オメガ6を多く含む揚げ物や炒め物は美味しいので、過剰なほど摂りすぎているのが現状だと警鐘を鳴らしています。

→ オメガ6脂肪酸を多く含む食品 について詳しくはこちら

最新の研究によれば、ほとんどの動物は、動物本来の自然な食べ物を食べていると、体内のオメガ3とオメガ6の割合がおよそ1:2と理想的なバランスに保たれていることが明らかになっているそうです。

■オメガ3が摂れる食品

参考画像:水産物の消費動向|水産庁(スクリーンショット)

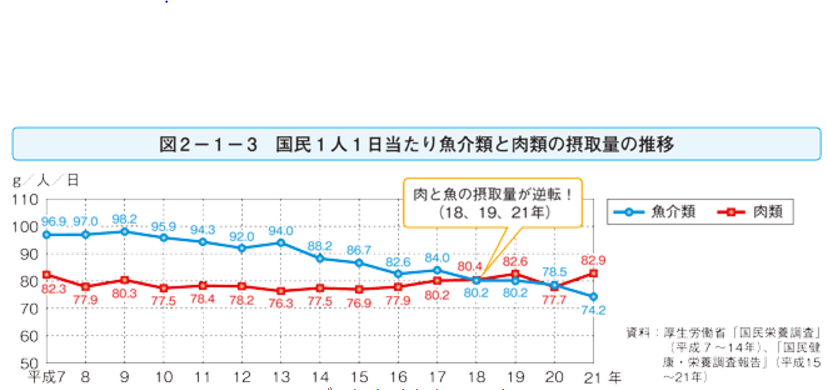

オメガ3の美肌効果|オメガ3を摂取するとなぜ美肌になるのか?で紹介した麻布大学の守口徹教授によれば、オメガ3は青魚などの魚から摂るのが一番効率よいそうですが、水産庁による国民一人当たりの魚介類と肉類の摂取量推移によれば、平成18年には初めて肉類の摂取量が魚介類を上回り、21年には肉類と魚介類の摂取量が上回り、その差が拡大しているそうです。

【関連記事】

オメガ3脂肪酸は青魚の他にも、えごま油、亜麻仁油(アマニ油)、シソ油、くるみ、緑黄色野菜、豆類などの食品から摂取できますので、積極的に選んでいきましょう!

【新物】島根県産えごま油(50g)|低温圧搾生搾り|オメガ3(αリノレン酸)を摂ろう! 1,944円(税込)