by James Palinsad(画像:Creative Commons)

> 健康・美容チェック > 肝臓 > 肝臓の病気 > 脂肪肝 > 肝臓(ダイエット脂肪肝・アルコール性肝障害・NASH)|駆け込みドクター!

2014年1月19日放送の「駆け込みドクター!」(TBS系)では、「4人に1人は異常値!?沈黙の臓器…肝臓SP」がテーマでした。

●肝臓は沈黙の臓器

- お酒を飲んだ量とどのぐらいの期間飲んできたか、の2つが関係している。

- 人間ドックを受ける人の4人に一人が肝臓に異常値がある。

- 肝臓とは、約2500億個の細胞からなる体内最大の臓器。

- 体重の50分の一に相当し、体重70kgの人の肝臓の重さは焼く1400g。

- 多くの役割を果たす肝臓には、大量の血液が流れ込む(1分間に1.5リットル)

- 肝臓は再生能力が非常に高い

手術で70%切除しても4ヶ月から半年後に大きさも機能も戻る - 肝臓は病気が進行しないと自覚症状が現れないことが沈黙の臓器と言われるゆえん

- 採決で診る肝臓の数値は肝臓が悪くても正常と出ることがあるので、実際の肝臓の機能がどうかという評価はできない。

- 休肝日をとっても肝臓の病気が予防できるという科学的データはないが、休肝日をとることで飲み過ぎなくなる。

→休肝日の取り方(過ごし方)・ぺ―スの目安・休肝日は必要か?について詳しくはこちら

●肝臓の主な3つの働き

1.代謝

食べ物から摂った栄養素の貯蔵・供給

2.解毒作用

アルコールや薬に含まれる有毒物質を無毒化する

3.胆汁の生成・分泌

脂質の消化吸収を助け、老廃物を流す胆汁の生成・分泌

⇒ 肝臓 については詳しくはコチラ。

●肝臓病の症状

- 肌が黄色くなる

- 黄疸

- 身体がだるくなる

- 皮膚がかゆくなる

こうした症状が出るときには、肝臓がかなりダメージを受けて病気が進んだときに出ている。

⇒ 肝臓の病気 については詳しくはコチラ。

●一日に許容されるアルコールの摂取量

日本酒 1〜2合

ビール 1〜2本

焼酎 0.5〜1合

ウイスキー ダブル1〜2杯

●胆石と肝臓の病気との関係

胆石ができることに問題はないが、胆石が胆のうの出口を詰まらせたり、場合によっては胆管に胆石が落ちてくると問題あり。

本来流れてくる胆汁がせき止められると、ばい菌の感染を起こしてしまう。

胆のう炎・胆管炎→敗血症(全身に菌が回り意識を失う)→死

●胆のう炎・胆管炎の症状

- 右の脇腹に激痛

- 40度近い高熱

- 黄疸が出る

胆石がある人は症状が出たらすぐ病院で診てもらう。

→ 胆のうの位置・働き(機能)・病気 について詳しくはこちら

●薬物性肝障害(薬によって引き起こされる肝機能障害)

薬と肝臓には関係があり、だるい・吐き気と言った症状がある人は要注意。

薬が原因で肝臓に障害が起こる。

肝臓は薬物を代謝して、自分の身体に害がないように処分して、効果があるようにする働きがある。

薬が過剰に入ってきてしまうと、肝臓で処分する能力を超えてしまい、過度の負担がかかり、薬物が肝臓の細胞にダメージを与え壊される。

●薬物性肝障害の症状

- 身体のだるさ

- 吐き気

- 食欲不振

- 腹痛

進行すると、

- 発熱

- かゆみ

- 発疹

- 黄疸

薬やサプリメントは用法・用量を守り正しく使う。

薬に対するアレルギーを起こし、肝障害を起こす可能性もある。

治療法としては、原因となる薬の服用をやめる。

●ダイエット脂肪肝

急激なダイエットや偏食などによって肝臓に脂肪がついてくる。

それは、急激に体重を落とすと、肝臓はエネルギーである脂肪を蓄えようとするから。

バランスよく量を減らして食べることが大切。

→ 脂肪肝とは|脂肪肝の症状・原因・治し方 についてはこちら

⇒ 脂肪肝の改善方法 については詳しくはコチラ。

【関連記事】

●アルコール性肝障害

過度にアルコールを摂取すると、脂肪の代謝が後回しになり、肝臓に脂肪が蓄積し、障害が起こると言われる。

日本酒の場合、3合以上を毎日5年間飲酒すると、アルコール性肝障害になる可能性が高い。

アルコール性肝障害の患者数約250万人。

●アルコール性肝障害の対処法

- 酒量を減らす

- 症状が悪い人は禁酒をおすすめ

【関連記事】

- 女性は男性より肝臓へのリスクなどアルコールの影響を受けやすい。

- 女性は飲酒量が男性と同じでも、肝臓は先に悪化する

- 男性より若い女性の方が「肝臓を酷使」している!?

- 英国の大酒飲みに黄信号、肝疾患死亡率10年で25%増

- 肝臓とアルコール・食事

- 肝硬変で移植、2割が再び飲酒

●肝臓の数値

ALT(基準値)5−30

ALTの値は一般的には30−40以上が異常値

肝臓の細胞が壊れているときにこのALTの値が上がる。

ALT値が50以上だと医療機関を受診した方が良い。

ALT値の異常が続くと肝臓がんの発生リスクも高まる。

●肝がん発生の危険度(肝炎ウイルス非感染者)

ALT値 29以下 1.0倍

ALT値 30−60 6.5倍

ALT値 70−99 60.5倍

⇒ 肝臓の数値|γ-GTP・GOT(AST)・GPT(ALT) については詳しくはコチラ。

●NASH(非アルコール性脂肪肝炎)

アルコールをほとんど飲まない人の肝臓内に中性脂肪がたまった状態。

NASHの患者数約400万人。

患者数は男性が圧倒的に多いが、近年女性患者も増えており、特に50歳を超えると急増しており、進行も男性よりも早いと言われる。

予防策は、体重を減らすだけで危険性は激減する。

ただし、急激な体重の減少はNASHを悪化させる恐れがあるので、要注意。

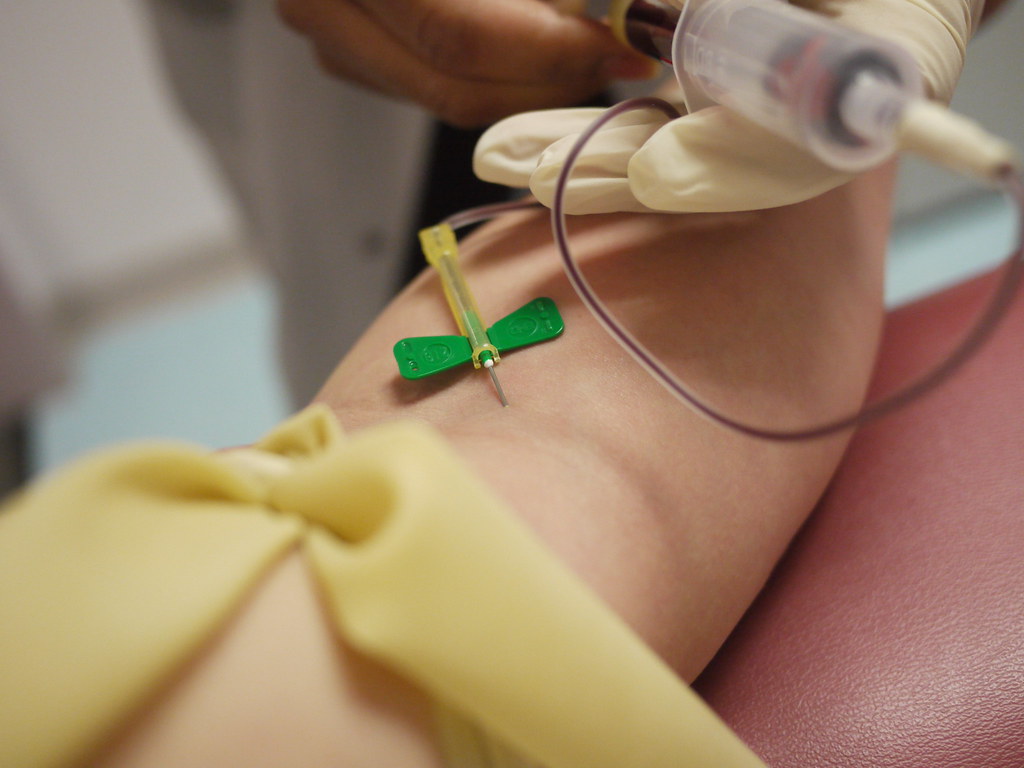

採決だけではNASHと判断するのは難しい。

正確にNASHを診断するには肝臓の一部を取って顕微鏡で調べる。

肝臓が悪くなると血小板(血を止める成分)の数値が下がってくる。

血小板数(基準値 15万−35万)

NASHの場合、数値が19.2万以下が一つの指標でNASHの中でも悪い段階。

肝臓病の人は鉄分が多く含まれる食べ物・サプリメントを制限した方がいい。

鉄分が肝臓について肝臓の機能を悪化させるため。

魚(光り物)に含まれるEPAが良いと言われているため、魚がおすすめ。

→ NASH(非アルコール性脂肪性肝炎)の症状・食事・改善方法 について詳しくはこちら。

【関連記事】

- 食べすぎでも肝臓は壊れる!年末年始はNASHに注意

- 生活習慣病が原因でNASH(非アルコール性脂肪肝炎)になりやすい!?

- 寝ても寝ても疲れがとれないと、NASH・脂肪肝?|世界一受けたい授業 10月22日

- NASH(非アルコール性脂肪肝炎)を予防するには

- NAFLD 生活習慣病で肝臓の病気に お酒飲まない人でも注意

- 脂肪肝の改善・NASH|たけしのみんなの家庭の医学 12月14日

- 脂肪肝・NASHには、ビタミンEを含む食べ物が良い!?

- 高リスクで肝ガンに進展する「非アルコール性脂肪肝炎」とは

- NASH・肝硬変・肝がんの進行を抑えるには、酸化・糖化・鉄化を防ぐ食事

- 肝臓は、飲酒・過食・運動不足・ストレス・疲労によって悪化する

<予習編>

■肝臓とは?

肝臓は沈黙の臓器といわれています。

それは、肝臓は再生能力・代償能力に優れ、ダメージを受けても残った正常細胞が余分に働き、機能を維持するからです。

肝臓は痛みなどの症状を出すことがあまりないので、そのため肝臓に異常があっても気付かず、異常に気付いたときには病気がかなり進んでいることがあります。

⇒ 肝臓とは|肝臓の機能・働き・位置(場所) については詳しくはコチラ。

⇒ 肝臓の病気|肝臓病の初期症状・種類・原因 については詳しくはコチラ。

→ 脂肪肝とは|脂肪肝の症状・原因・治し方 についてはこちら

⇒ 脂肪肝の改善方法 については詳しくはコチラ。

【関連記事】

- 肝臓が悪いと肌荒れをする?

- 9割の女性が疲れている!?肝臓が疲れているのかも?

- 肝臓の食事で注意すべきことは、カロリーの摂り過ぎによる脂肪肝と鉄分の摂り過ぎ

- 夜食を取ると、肝臓の「時計遺伝子」が乱れ、代謝異常になり、太りやすくなる?

- 太ると肝臓の病気(脂肪肝・肝臓がん)リスク高く

- 工藤公康、肝臓悪化を救ってくれたのは妻の食事

■ダイエット脂肪肝

極端なダイエットを長期間続けてしまうと、肥満の人でなくてもひどい脂肪肝が起こってしまうことがある。

非常に偏った体にとって大事な物質を極端に制限するようなダイエットを長期間続けてしまうと、脂肪を燃やすのに重要な栄養素まで欠乏してしまう。

その状態で肝臓で脂肪が作られると、 肝臓に脂肪が溜まって脂肪肝になってしまう。

■NASH(非アルコール性脂肪性肝炎)の症状・食事・改善方法

NASH(=nonalcoholic steatohepatitisの略)は、非アルコール性とあるように、アルコールなしで発症する肝炎のことをいいます。

NASHは、実は肝硬変や肝臓がんにもなる恐れのある怖い病気です。

肝臓関連ワード

肝臓関連ワード

■肝炎とは|肝炎(B型・C型・アルコール性)の症状・原因・チェック

■NASH(非アルコール性脂肪性肝炎)の症状・食事・改善方法

■肝臓の数値・検査値|ALT(GPT)・AST(GOT)・γ-GTP