2025年5月6日放送のThe Timeでは「小学生にもダイエットブーム」を特集していました。

KPOPアイドルの○○さんは背が高くて細くてかっこいい、恋愛リアリティ番組のスターに憧れるなどやせたい理由は様々。

ただ、成長期のダイエットは一歩間違えると身長の伸びを妨げるリスクが潜んでいます。

特に「背を高くしたい」と願う子どもたちにとって、適切な知識が不可欠です。

今回取り上げたいのは身長を伸ばすための3つの要素、そして成長スパートという考え方。

今回は、この成長スパートを最大限に活かし、賢く身長を伸ばすための方法を紹介します。

憧れのモデルやアスリートのようなスラッとした体型を目指すなら、ダイエットよりも先に知っておきたいポイントがここにある!

■身長を伸ばすための3つの要素

その前にまずは身長を伸ばすための要素についての3つの要素を紹介します。

筋トレ(筋肉を鍛える)をすると背が伸びなくなるのか?|子供の身長を伸ばすために必要な要素とは?によれば、身長は遺伝が大きな要因を占めていますが、食事・運動・睡眠といった環境要因も影響を与えているそうです。

簡単にまとめると、重要なのは3つ。

1.食事(たんぱく質・亜鉛)

どうすればもっと身長を伸ばすことが出来るのか?|ぬかたクリニック

額田医師によれば、わかりやすくいうと「背が伸びる=骨が伸びる」ということである。骨の末端部分に「骨端線」といわれるものがある。この部分は軟骨細胞が集まってできたもので成長ホルモンなどの働きかけによって増殖し、層のように積み重なって骨は伸びるのである。軟骨細胞の原料となるのが肉、魚、卵、チーズなどに含まれるたんぱく質。

骨が伸びるためには、その材料となるたんぱく質が必要であり、また、亜鉛は、たんぱく質の合成や骨の発育などに欠かすことのできない必須ミネラルです。

亜鉛は成長ホルモンに関係していて背を伸ばすのに欠かせない物質なのだそうです。

→ 亜鉛を多く含む食べ物 について詳しくはこちら

成長スパート|順天堂大学によれば、骨を伸ばすのに必要な栄養素として、カルシウム、たんぱく質、亜鉛、鉄分を摂るようにアドバイスしています。

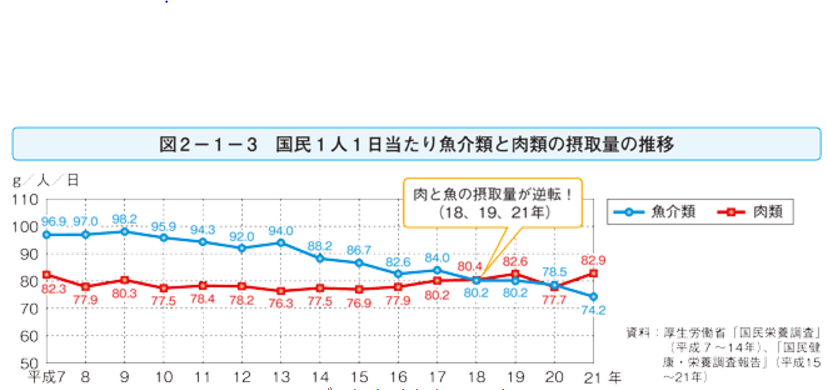

また、背が高い女性アスリートの食事には魚介類を含んだメニューが多いそうで、魚介類に含まれるアミノ酸の一種である「アルギニン」が身長を伸ばすのによいそうです。

2.運動(全身運動)

背を伸ばすための運動としては、バレーボールやバスケットボールのようなジャンプをするスポーツがいいといわれていましたが、どういった運動をしたほうが伸びるというよりも体全身をまんべんなく動かす「全身運動」であればよいようです。

成長スパート|順天堂大学によれば、1日トータルで最低でも60分程度の運動をするようにした方がよいそうです。

その理由として、運動量が少なく、体重が増えると、成長を止めてもいいと判断してしまい、身長の伸びが止まってしまうのだそうです。

だからこそ、骨への刺激を加えるためにも、身長を伸ばすためにも、運動をしましょう!

3.睡眠

埼玉貧乳問題(なぜか女性の平均バストサイズが埼玉県だけがAカップ)|#月曜から夜ふかしで紹介した島田菜穂子院長(乳房健康研究会副理事)によれば、夜10時から深夜2時くらいの間に成長ホルモンや色々なホルモンがしっかり出るタイミングがあり、成長期の子供がその重要な時間帯に睡眠がちゃんととれているかがポイントなのだそうです。

つまり、タンパク質と亜鉛に注意した食事をして、全身運動を行ない、睡眠をしっかりとることが身長を伸ばす要素となるわけです。

■成長スパートとは?身長がグンと伸びる魔法の時期

そして注目したいのが「成長スパート」という考え方。

【さんタク】木村拓哉さん、Kōki,さんは身長を伸ばすため「かかと落とし」をしている!「成長スパート」を知って身長を伸ばそう!

国立成育医療研究センターの堀川玲子医師によれば、子どもの身長が急激に伸びるタイミングは2度あり、1度目は、生まれた直後、そして2度目は女の子では11歳頃、男の子では13歳頃なのだそうで、“成長スパート期”の山がいかに高いか、山の時期がどのくらいか、期間がどのくらいかというのが、将来の身長を左右するそうです。

ポイントは、身長が急激に伸び始めたら、体重も自然に増えるということ、これは骨や筋肉が成長している証拠なので、過度なダイエットで栄養を制限すると、成長のチャンスを逃してしまいます。

もう一つ知りたいのが「成長スパート期」がいつ到来するのかということ。

そのことを研究し、順天堂大学と成長スパート期を把握するソフトを開発したのが、国立病院機構西別府病院の松田貴雄医師です。

身長が急激に伸び始めた(成長率)時期をチェックし、成長スパートを見逃さないようにしましょう!

そして、その時期に合わせて、食事・運動・睡眠をしっかりと改善していきましょう!

【参考リンク】

■初経前後の骨密度上昇のチャンスを逃すと、大人になってから取り戻すことはできない

初潮年齢が遅いと、なぜ腰椎骨折のリスクが高くなるの?実は子供の時の食生活が将来の骨粗しょう症のリスクを決めていた!?によれば、。骨密度は80%を切ると危険ゾーンで、70%以下になれば骨粗鬆症だとなるのですが、最近の研究では、「初経」前後に、骨密度が25~30%高まることがわかっており、この時期に25%上昇しないと、閉経後並みの骨密度と考えなくてはなりません。

そして大事なことは、米国スポーツ医学会によれば、「女性アスリートは無月経になったらどんな薬を使っても骨密度はあがらない」、「初経前後の骨密度上昇のチャンスを逃すと、大人になってから取り戻すことはできない」そうなのです。

つまり、骨粗しょう症を予防し、いつまでも若々しい顔でいる(頭蓋骨)ためには、「初経」前後に、骨密度を25~30%高められるか、骨量がピークとなる20歳までに栄養を蓄えられるかがカギなんですね。

若いころに極端なダイエットで栄養素が取れていないと、早い段階で骨粗しょう症になる可能性があり、頭蓋骨が縮んで、しわやたるみにつながる可能性があります。

【関連記事】

■まとめ

女の子なら「体重を増やさずに身長を伸ばしたい」というこの気持ちわかりますよね。

体重からでも成長スパートはわかる|順天堂大学によれば、体重が増えないと身長も伸びないそうです。

●成長スパート期を見逃さず、たんぱく質・亜鉛・カルシウムを意識した食事、全身運動、そして質の良い睡眠を心がけよう。

●ダイエットは身長が伸びきってからでも遅くない。20歳までに骨量のピークを築けば、健康で美しい体が手に入る。

身長が急激に伸びる時期に体重も同じように増えることから、もし身長を伸ばしたいんだったら、体重が増える時期もあると考えて、しっかりと身長を伸ばしてから、ダイエットに取り組むというのがいいのではないでしょうか?

さあ、成長スパートを活かして、憧れの自分に一歩近づこう!