【目次】

【復習編】

■骨ホルモン(オステオカルシン)で血糖値を下げる

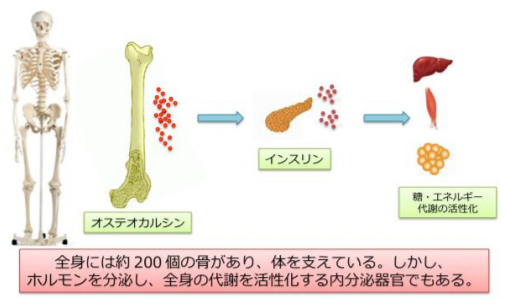

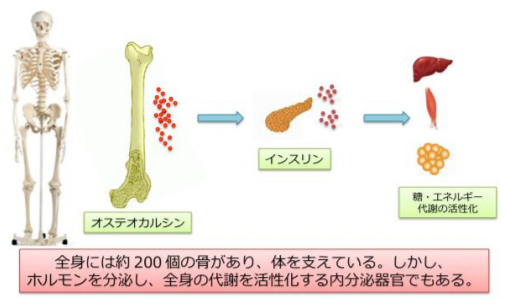

全身には約200個の骨があり、体を支えている。しかし、ホルモンを分泌し、全身の代謝を活性化する内分泌器官でもある。

全身には約200個の骨があり、体を支えている。しかし、ホルモンを分泌し、全身の代謝を活性化する内分泌器官でもある。

参考画像:骨が全身の代謝を改善 オステオカルシンによるインスリン分泌の新しい経路を発見(2013/2/21、九州大学)|スクリーンショット

骨が全身の代謝を改善 オステオカルシンによるインスリン分泌の新しい経路を発見

(2013/2/21、九州大学)

近年、オステオカルシンは膵臓からインスリン※2分泌を促し、血糖値を下げて全身の代謝を活性化すると注目されています。一方、インクレチン※3の1つである GLP-1 は食事の際に小腸から分泌され、インスリンの分泌を促して食後の血糖上昇を抑えます。

九州大学大学院歯学研究院口腔細胞工学分野の平田雅人主幹教授らのグループが行なったマウスを使った実験によれば、オステオカルシン (osteocalcin) が GLP-1 (インクレチンの1種で、インスリンの分泌を促し血糖値の上昇を防ぐ) の分泌を促すことがわかったそうです。

注目すべきは経口投与の場合、GlaOC でも ucOC と同様に血中 GLP-1 濃度の上昇作用がみられたことです。

ucOC は小腸に存在する受容体 Gprc6a に作用して腸管からの GLP-1 の分泌を促し、インスリンの分泌を促進していることが明らかになりました。

経口投与の場合は、γカルボキシラーゼによってカルボキシル化された型(Gla 型オステオカルシン、GlaOC)でもucOC(低(無)カルボキシル化状態のオステオカルシン)と同様に、血中 GLP-1 濃度の上昇が見られたことから、GlaOCを含む骨成分を薬や食品・サプリメントの形で摂取することで、糖尿病の予防ができるようになるかもしれません。

【参考リンク】

■骨ホルモン(オステオカルシン)は臓器の働きを活性化する

by Ted Eytan(画像:Creative Commons)

●すい臓→血糖値を下げる効果→糖尿病予防

●脳→神経細胞の結合を維持させ、認知機能の改善→認知症予防

●肝臓→肝細胞の代謝を向上させる→肝機能の向上

●心臓 動脈硬化予防

●腸→小腸で働き、糖などの栄養吸収を促進

●精巣→男性ホルモンを増やし、生殖能力を高める

●皮膚→皮膚組織と同じ種類のコラーゲンを作り出す

●腎臓→骨細胞が分泌するFGF23というホルモンは腎機能を向上させる

【追記(2018/1/10)】

2018年1月7日放送のNHKスペシャル「人体」では「骨」がテーマで「オステオカルシン」が取り上げられました。

コロンビア大学のジェラール・カーセンティ博士が注目しているのが骨芽細胞が出すメッセージ物質の「オステオカルシン」であり、オステオカルシンは記憶力、筋力、生殖力など若さを生み出すパワーがあることがわかっているそうです。

【糖化 関連記事】

■骨ホルモン(オステオカルシン)を増やす方法

骨ホルモン(オステオカルシン)を増やす方法とは、「かかと落とし」!

かかと落としとはいっても、格闘技のあのかかと落としではありません。

かかと落としのやり方は、立った姿勢で、ゆっくりと大きく真上に伸び上がり(かかとを上げてつま先立ちのような姿勢になり)、一気にストンとかかとを落とすというものです。

回数は一日30回が目安で、血糖値(HbA1c)が高めの方におすすめです。

骨には神経細胞のネットワークのように刺激が伝わる性質があるため、かかとからの刺激が体の骨全体に伝わります。

※2018年9月3日放送の「名医のTHE太鼓判!」のテーマ【血糖値の3つの新常識】では、「かかと落としが骨ホルモンが分泌され血糖値を下げる」を取り上げます。

→ スクレロスチンの値を下げて骨量を増やし骨粗鬆症を予防する方法|骨が作り替えられるメカニズム|#NHKスペシャル #人体 について詳しくはこちら

→ オステオポンチン|免疫力をコントロールするメッセージ物質|#NHKスペシャル #人体 について詳しくはこちら

■「骨免疫学(0steoimmunology=オステオイムノロジー)」

【予習編】

2017年2月15日放送の「ガッテン!」のテーマは「脳を活性化!血糖値ダウン!新発見“骨ホルモン”SP」です。

Yahoo!番組予告

「骨ホルモン」は、今世界中の研究者が大注目している新物質。骨を上手に刺激すると骨から大量に放出されて全身へ運ばれ、脳や肝臓、すい臓、腎臓など、さまざまな臓器を活性化してくれることが分かってきた!逆に骨ホルモンが少ない人は、糖尿病や動脈硬化などを引き起こす可能性があるので要注意だ。

「骨ホルモン」が少ない人は糖尿病や動脈硬化などを引き起こす可能性があるということで気になりましたので、予習のために、調べてみたいと思います。

中島友紀 東京医科歯科大学教授が骨研究の第一人者として出演されるということで、この分野の研究が紹介されると思い、調べてみました。

分子情報伝達学| 医歯学総合研究科(歯)|分野一覧|東京医科歯科大学

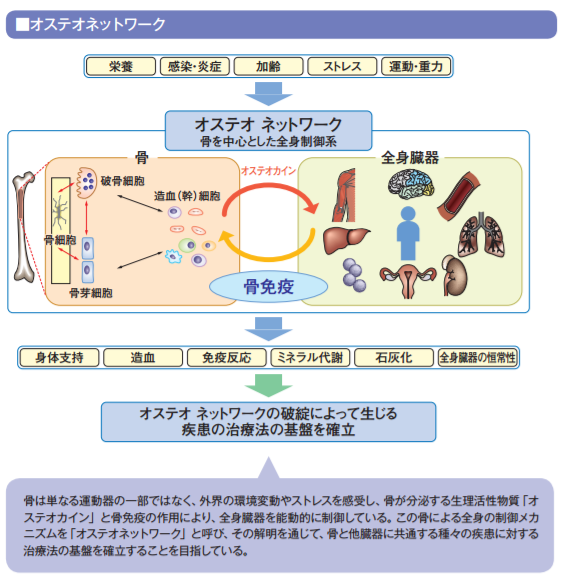

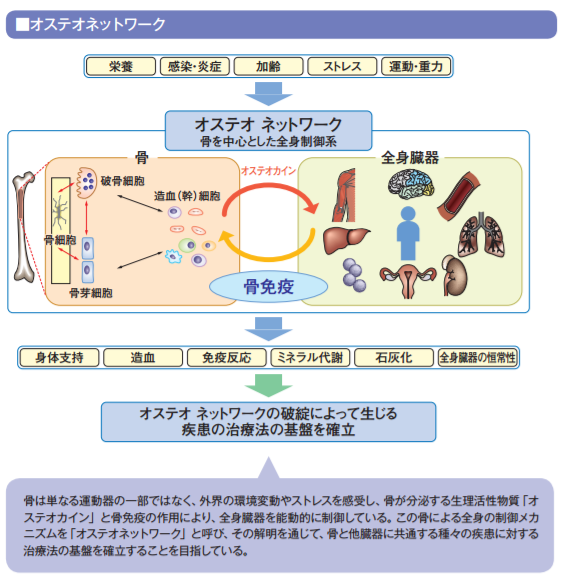

これまで、骨は、主として単純に生体を支え、運動を可能にする硬い組織という認識であった。しかし、近年の研究によって、骨は能動的に全身の機能を制御している事が示唆されるようになってきた。我々は、骨産生分子が、全身性の生体システムに連関することを実証し、責任分子(ホルモンやサイトカイン等)の同定とその機能解析を行っている。これらの解析によって、骨が多臓器を制御するネットワーク「オステオネットワーク」の全貌解明を目指している。

骨が全身の臓器を制御する「オステオネットワーク」について紹介されるのではないかと推測されます。

骨は単なる運動器の一部ではなく、外界の環境変動やストレスを感受し、骨が分泌する生理活性物質「オステオカイン」と骨免疫の作用により、全身臓器を能動的に制御している。この骨による全身の制御メカニズムを「オステオネットワーク」と呼び、その解明を通じて、骨と他臓器に共通する種々の疾患に対する治療法の基盤を確立することを目指している。

骨は単なる運動器の一部ではなく、外界の環境変動やストレスを感受し、骨が分泌する生理活性物質「オステオカイン」と骨免疫の作用により、全身臓器を能動的に制御している。この骨による全身の制御メカニズムを「オステオネットワーク」と呼び、その解明を通じて、骨と他臓器に共通する種々の疾患に対する治療法の基盤を確立することを目指している。

参考画像:骨と免疫の 新しい夜明け|科学技術振興機構スクリーンショット

骨と免疫の 新しい夜明け|科学技術振興機構

骨は単なる運動器の一部ではなく、外界の環境変動やストレスを感受し、骨が分泌する生理活性物質「オステオカイン」と骨免疫の作用により、全身臓器を能動的に制御している。この骨による全身の制御メカニズムを「オステオネットワーク」と呼び、その解明を通じて、骨と他臓器に共通する種々の疾患に対する治療法の基盤を確立することを目指している。

この分野は『骨免疫学(0steoimmunology=オステオイムノロジー)』と呼ばれるもので、骨が分泌する「オステオカイン」と骨免疫の作用により全身の臓器を制御しており、この制御メカニズムのことを「オステオネットワーク(Osteonetwork)」と呼ぶそうです。

オステオネットワークの研究には、既成の学問分野を横断した幅広いアプローチが必要となるため、プロジェクトを構成するメンバーの出身も医学部、歯学部はもとより、薬学部、農学部、理学部など実に多彩で、メンバーのほとんどが30代、20代の若手主体の編成だ。

オステオネットワークの研究に関しては、様々な分野を横断したアプローチが必要となるため、医学部、歯学部、薬学部、農学部、理学部などメンバーが集まっており、オステオネットワークが解明されれば、今までとは全く違った治療法(例えば、骨を強くし体を整えるために運動が大事)も生まれてくるかもしれません。

【参考リンク】

【関連記事】

続きを読む 【ガッテン】血糖値を下げる!オステオカルシン(骨ホルモン)を増やす「かかと落とし」のやり方|オステオカインが全身の臓器を制御している →