> 健康・美容チェック > 糖尿病 > みかんをよく食べる人は、糖尿病・非アルコール性肝機能異常症・脂質代謝異常症の発症リスクが低い!?

【目次】

■みかんをよく食べる人は、糖尿病の発症リスクが低い!?

by Shunichi kouroki(画像:Creative Commons)

(2016/3/24、朝日新聞デジタル)

2003年から10年間の健康状態の変化と、ミカンに多く含まれる橙色(だいだいいろ)の色素「βクリプトキサンチン」の血中濃度との関係を統計的に分析した。

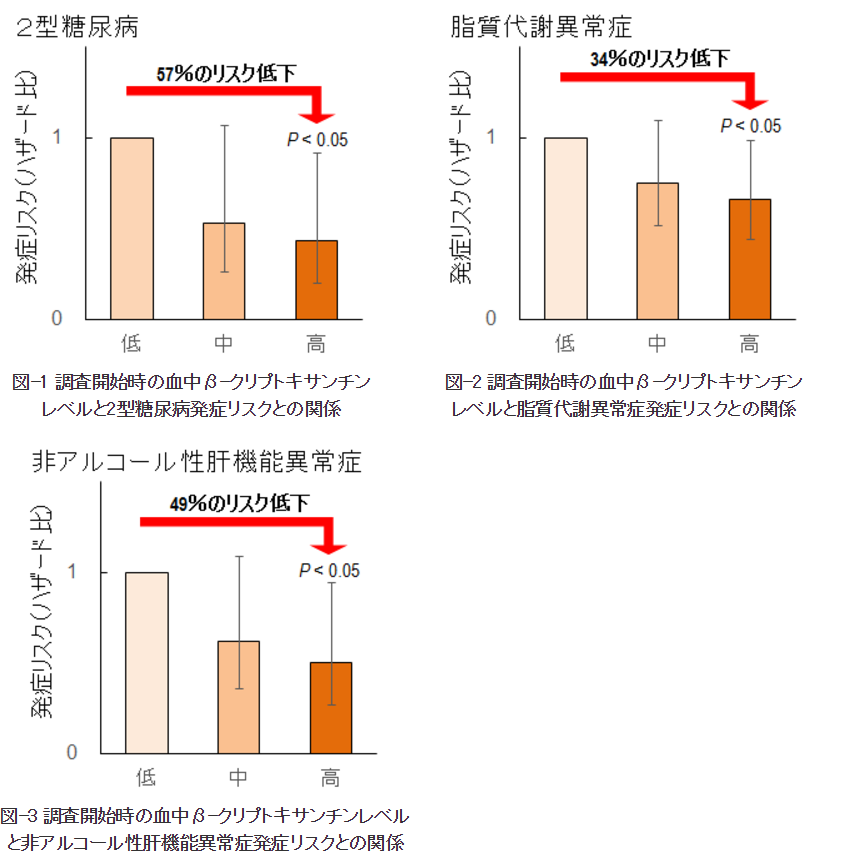

その結果、毎日3、4個食べるレベルの血中濃度の人は、毎日は食べないレベルの人と比べて、糖尿病の発症リスクが57%低かった。非アルコール性肝機能異常症は49%、脂質代謝異常症も33%低かった。

βクリプトキサンチンをマウスに投与したところ、肝臓の炎症抑制や、脂肪細胞でのエネルギー消費促進などの働きがあることが分かったという。

農研機構果樹研究所と浜松医科大などのチームによれば、ミカンに含まれる色素「βクリプトキサンチン」の血中濃度の高い人は、糖尿病や非アルコール性肝機能異常症(血中高ALT値)、脂質代謝異常症(脂質異常症)の発症リスクが低いことがわかったそうです。

→ 糖尿病改善・予防する方法(食べ物・運動) について詳しくはこちら

■βクリプトキサンチンの血中濃度が高い人は2型糖尿病や非アルコール性肝機能異常症等の生活習慣病になりにくい!

参考画像:ウンシュウミカンに多く含まれるβ(ベータ)-クリプトキサンチンの血中濃度が高い人では2型糖尿病や非アルコール性肝機能異常症等の生活習慣病になりにくいことが明らかに-浜松市(三ヶ日町)における10年間の追跡調査から-(2016/3/23、農研機構果樹研究所)

みかんのΒクリプトキサンチンで脂肪合成を抑制してメタボ改善によれば、体内に吸収された脂肪は肝臓で再合成されますが、ミカンに含まれるβクリプトキサンチンが悪い細胞から良い細胞に変えるので、脂肪の合成が抑制されるそうです。

骨密度低下やメタボ対策にミカンを1日2~3個食べようによれば、ミカンの有効成分βクリプトキサンチンを1日15mgとると、総コレステロールや中性脂肪が減少することが明らかになっているそうです。

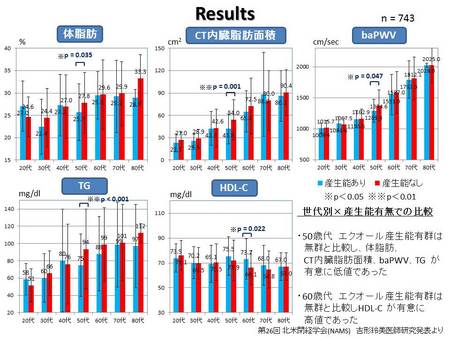

1日2~3個のミカンを食べている人は…

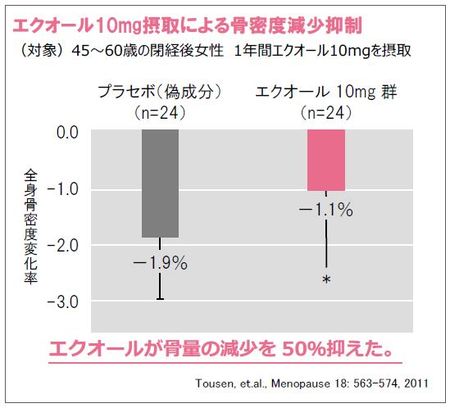

● 閉経後の骨密度が高い

● 動脈硬化度が低い

● メタボのリスクが低い

● 糖尿病リスクが低い

● 肝機能障害リスクが低い静岡県浜松市北区・三ヶ日町で2003年から行われている栄養疫学調査「三ヶ日研究」(対象者は1073人(男性357人・平均年齢56.3歳、女性716人・平均年齢54.6歳))より。

ミカン摂取頻度が高く血中βクリプトキサンチン濃度が高いことは、生活習慣病や骨密度低下リスク抑制と関連することが明らかになっている。

■まとめ

ミカン摂取頻度が高く血中βクリプトキサンチン濃度が高いことは、生活習慣病や骨密度低下リスク抑制と関連することが明らかになっているそうです。

みかん好きな人は、みかんを1日2から3個食べるようにして、生活習慣病を予防してみるのもいいかもしれませんね。

→ 糖尿病の症状(初期症状)チェック について詳しくはこちら

→ 【予約販売】幻のフルーツ!山口柑橘園さんの国産クレメンティン2kg(佐賀県太良町産)【産直便】【代引不可】 3,240円(税込) の予約注文はこちら

→ 【予約販売】幻のフルーツ!山口柑橘園さんの国産クレメンティン5kg(佐賀県太良町産)【産直便】【代引不可】 6,667円(税込)の予約注文はこちら

→ 【予約販売】山口柑橘園さんの国産オログロス(クレメンティン早生)5kg(佐賀県太良町産)【代引不可】 5,833円(税込) の予約注文はこちら

【みかん 関連記事】

続きを読む みかんをよく食べる人は、糖尿病・非アルコール性肝機能異常症・脂質代謝異常症の発症リスクが低い!?